よむ、つかう、まなぶ。

総-1外来(その3) (55 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65672.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第625回 11/7)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

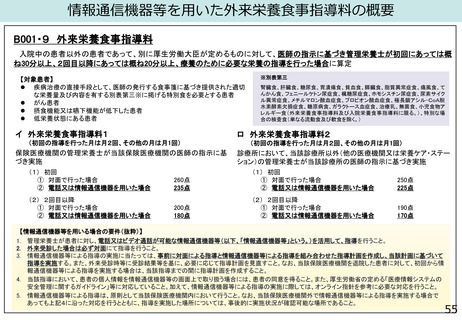

情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導料の概要

B001・9 外来栄養食事指導料

入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、医師の指示に基づき管理栄養士が初回にあっては概

ね30分以上、2回目以降にあっては概ね20分以上、療養のために必要な栄養の指導を行った場合に算定

【対象患者】

⚫ 疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切

な栄養量及び内容を有する別表第三※に掲げる特別食を必要とする患者

⚫ がん患者

⚫ 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者

⚫ 低栄養状態にある患者

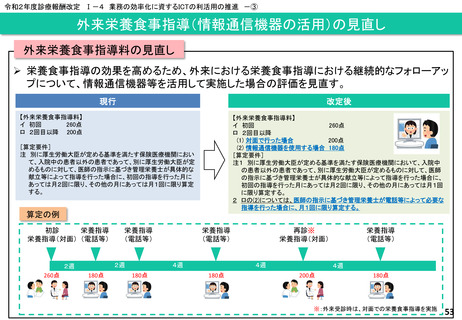

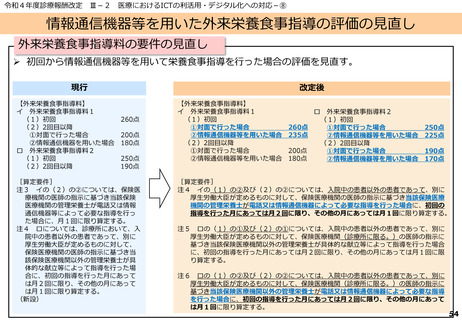

イ 外来栄養食事指導料1

※別表第三

腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛風食、て

んかん食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食、尿素サイク

ル異常症食、メチルマロン酸血症食、プロピオン酸血症食、極長鎖アシル-CoA脱

水素酵素欠損症食、糖原病食、ガラクトース血症食、治療乳、無菌食、小児食物ア

レルギー食(外来栄養食事指導料及び入院栄養食事指導料に限る。)、特別な場

合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)

ロ 外来栄養食事指導料2

(初回の指導を行った月は月2回、その他の月は月1回)

保険医療機関の管理栄養士が当該保険医療機関の医師の指示に基

づき実施

(初回の指導を行った月は月2回、その他の月は月1回)

診療所において、当該診療所以外(他の医療機関又は栄養ケア・ステー

ション)の管理栄養士が当該診療所の医師の指示に基づき実施

(1) 初回

① 対面で行った場合

② 電話又は情報通信機器を用いた場合

260点

235点

(1) 初回

① 対面で行った場合

② 電話又は情報通信機器を用いた場合

250点

225点

(2) 2回目以降

① 対面で行った場合

② 電話又は情報通信機器を用いた場合

200点

180点

(2) 2回目以降

① 対面で行った場合

② 電話又は情報通信機器を用いた場合

190点

170点

【情報通信機器等を用いる場合の要件(抜粋)】

1. 管理栄養士が患者に対し、電話又はビデオ通話が可能な情報通信機器等(以下、「情報通信機器等」という。)を活用して、指導を行うこと。

2. 外来受診した場合は必ず対面にて指導を行うこと。

3. 情報通信機器等による指導の実施に当たっては、事前に対面による指導と情報通信機器等による指導を組み合わせた指導計画を作成し、当該計画に基づいて

指導を実施する。また、外来受診時等に受診結果等を基に、必要に応じて指導計画を見直すこと。なお、当該保険医療機関を退院した患者に対して、初回から情

報通信機器等による指導を実施する場合は、当該指導までの間に指導計画を作成すること。

4. 当該指導において、患者の個人情報を情報通信機器等の画面上で取り扱う場合には、患者の同意を得ること。また、厚生労働省の定める「医療情報システムの

安全管理に関するガイドライン」等に対応していること。加えて、情報通信機器等による指導の実施に際しては、オンライン指針を参考に必要な対応を行うこと。

5. 情報通信機器等による指導は、原則として当該保険医療機関内において行うこと。なお、当該保険医療機関外で情報通信機器等による指導を実施する場合で

あっても上記4に沿った対応を行うとともに、指導を実施した場所については、事後的に実施状況が確認可能な場所であること。

55

B001・9 外来栄養食事指導料

入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、医師の指示に基づき管理栄養士が初回にあっては概

ね30分以上、2回目以降にあっては概ね20分以上、療養のために必要な栄養の指導を行った場合に算定

【対象患者】

⚫ 疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切

な栄養量及び内容を有する別表第三※に掲げる特別食を必要とする患者

⚫ がん患者

⚫ 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者

⚫ 低栄養状態にある患者

イ 外来栄養食事指導料1

※別表第三

腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛風食、て

んかん食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食、尿素サイク

ル異常症食、メチルマロン酸血症食、プロピオン酸血症食、極長鎖アシル-CoA脱

水素酵素欠損症食、糖原病食、ガラクトース血症食、治療乳、無菌食、小児食物ア

レルギー食(外来栄養食事指導料及び入院栄養食事指導料に限る。)、特別な場

合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)

ロ 外来栄養食事指導料2

(初回の指導を行った月は月2回、その他の月は月1回)

保険医療機関の管理栄養士が当該保険医療機関の医師の指示に基

づき実施

(初回の指導を行った月は月2回、その他の月は月1回)

診療所において、当該診療所以外(他の医療機関又は栄養ケア・ステー

ション)の管理栄養士が当該診療所の医師の指示に基づき実施

(1) 初回

① 対面で行った場合

② 電話又は情報通信機器を用いた場合

260点

235点

(1) 初回

① 対面で行った場合

② 電話又は情報通信機器を用いた場合

250点

225点

(2) 2回目以降

① 対面で行った場合

② 電話又は情報通信機器を用いた場合

200点

180点

(2) 2回目以降

① 対面で行った場合

② 電話又は情報通信機器を用いた場合

190点

170点

【情報通信機器等を用いる場合の要件(抜粋)】

1. 管理栄養士が患者に対し、電話又はビデオ通話が可能な情報通信機器等(以下、「情報通信機器等」という。)を活用して、指導を行うこと。

2. 外来受診した場合は必ず対面にて指導を行うこと。

3. 情報通信機器等による指導の実施に当たっては、事前に対面による指導と情報通信機器等による指導を組み合わせた指導計画を作成し、当該計画に基づいて

指導を実施する。また、外来受診時等に受診結果等を基に、必要に応じて指導計画を見直すこと。なお、当該保険医療機関を退院した患者に対して、初回から情

報通信機器等による指導を実施する場合は、当該指導までの間に指導計画を作成すること。

4. 当該指導において、患者の個人情報を情報通信機器等の画面上で取り扱う場合には、患者の同意を得ること。また、厚生労働省の定める「医療情報システムの

安全管理に関するガイドライン」等に対応していること。加えて、情報通信機器等による指導の実施に際しては、オンライン指針を参考に必要な対応を行うこと。

5. 情報通信機器等による指導は、原則として当該保険医療機関内において行うこと。なお、当該保険医療機関外で情報通信機器等による指導を実施する場合で

あっても上記4に沿った対応を行うとともに、指導を実施した場所については、事後的に実施状況が確認可能な場所であること。

55