【参考資料1-1】介護ロボット等による生産性向上の取組に関する効果測定事業 報告書 分割1/2 (135 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32841.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会介護給付費分科会(第216回 4/27)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

詳細

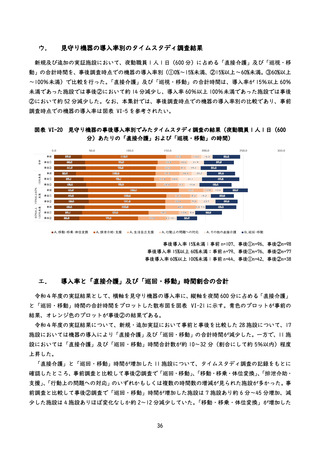

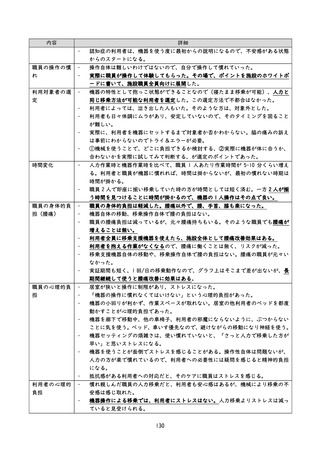

減っていることは確かである。人力移乗の時より、利用者が安心して移乗している

ことが感じられる。

利用者も恐怖心を感じている部分もある。ロボットを日常的に使うことになれば、

慣れで精神的負担は減るであろう。

他施設への提案

機器 A

全介助の利用者が多い施設に勧める。特別養護老人ホームに向いている。

介護老人保健施設はリハビリが求められるので、向いていない。

今後、機械の導入を検討するにあたり、環境整備が重要。当該機器はサイズが大き

く小回りがきかないので、施設環境整備の事前確認が重要。

機器 B

機器単体のコストは高い。コスト以外は問題ない。費用対効果に見合うか精査が必

要だが、職員 1 人雇わなくていいのであれば普及するだろう。

機器 C

購入決定前に、長期間で貸し出しレンタルできれば、購入する施設も増える。1 カ月

レンタルでは判断できない。3-4 カ月の見極め期間が必要である。

介護ロボは、対象者が限定されるので、特に特別養護老人ホームだと、費用対効果

があまり感じられないケースが多い。機器自体は良いが、使う利用者選定を見極め

る必要がある。

福祉用具の適合に慣れている人が、利用者と機器のマッチングマネージャーとして

役割を果たすことが求められる。メーカーの対象利用者選定の説明だと、施設側は

理解できないケースがある。(メーカーはモノを作る方が多く、福祉用具の点検は

できるが、対象者の選定はできないのではないか。)

4.

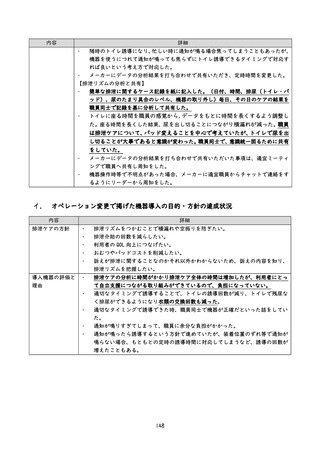

実証結果:排泄支援

(1)

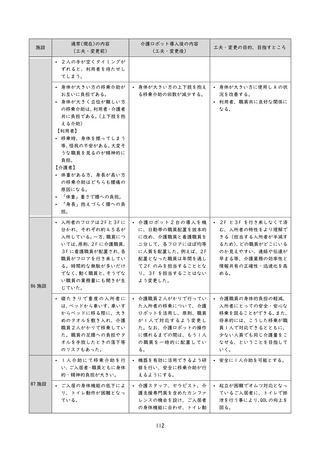

オペレーションの変更

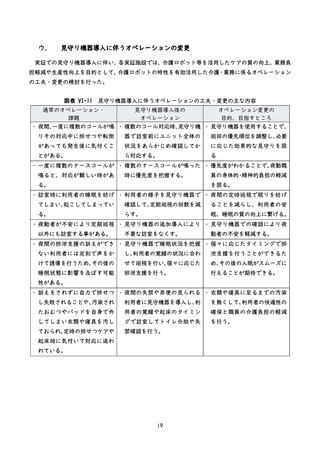

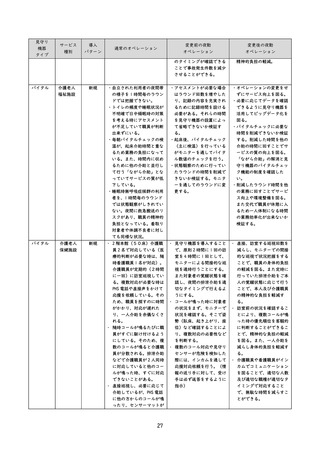

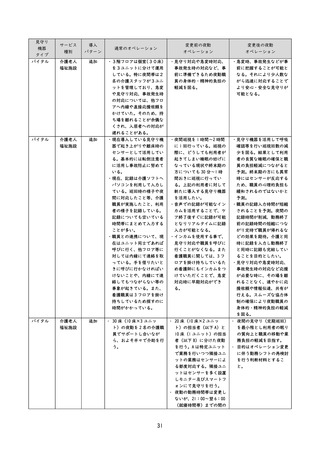

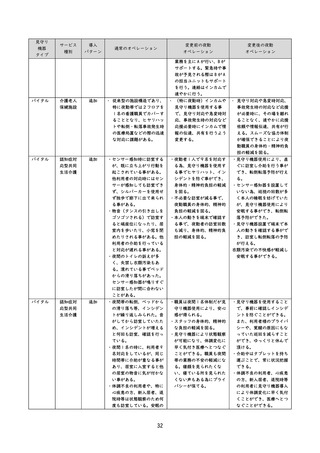

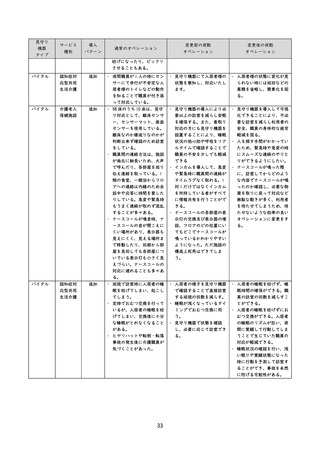

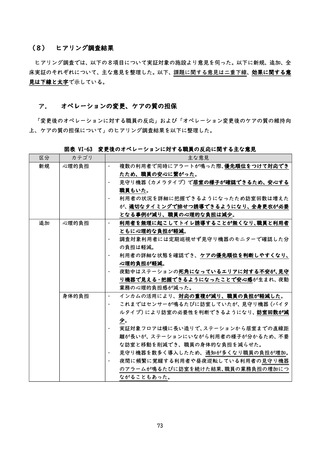

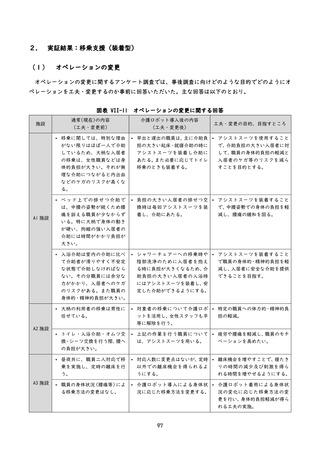

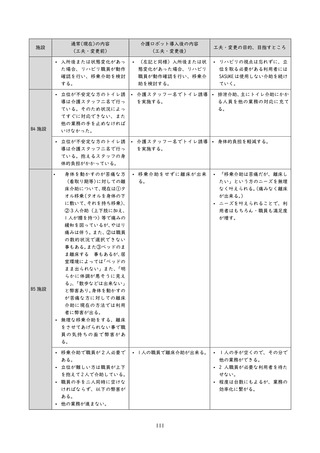

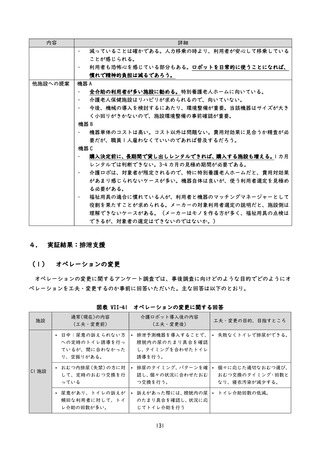

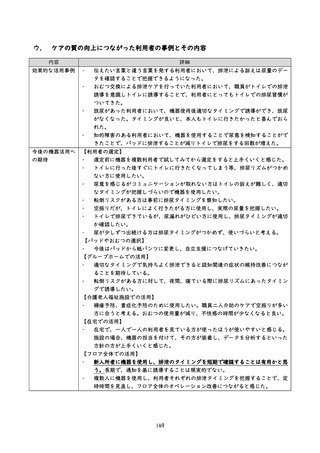

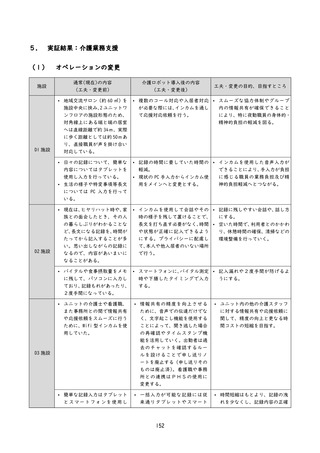

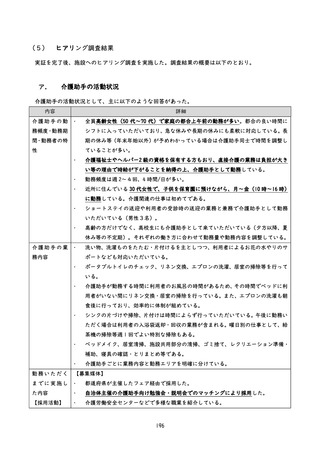

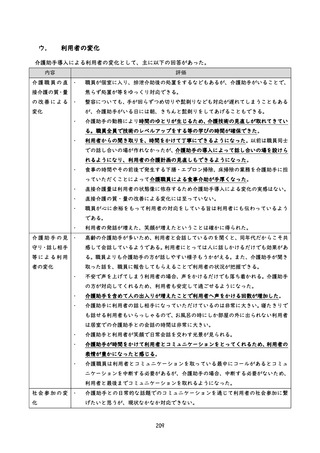

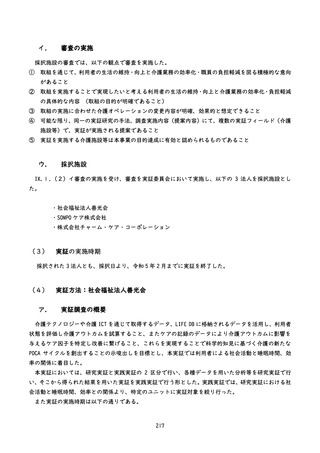

オペレーションの変更に関するアンケート調査では、事後調査に向けどのような目的でどのようにオ

ペレーションを工夫・変更するのか事前に回答いただいた。主な回答は以下のとおり。

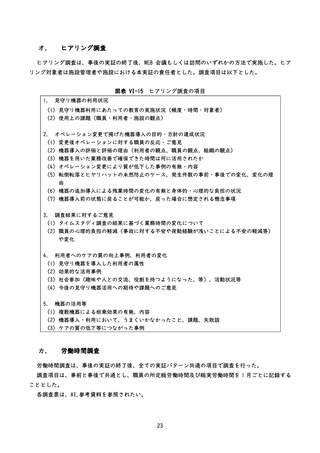

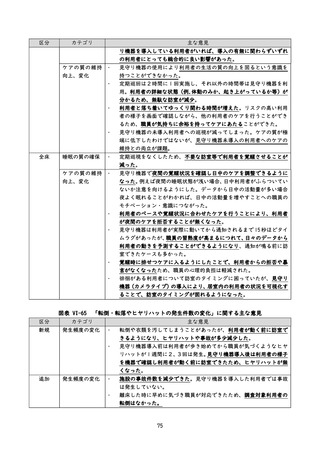

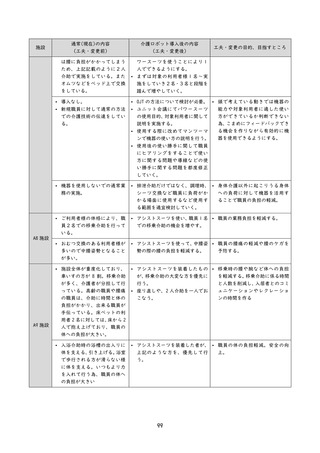

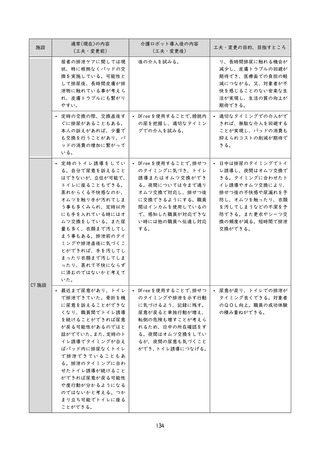

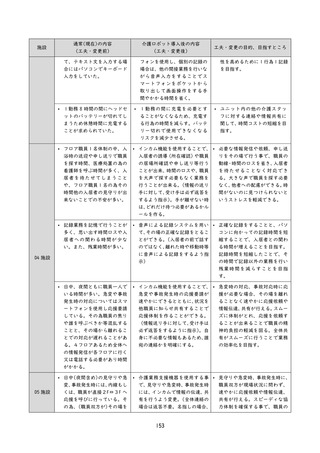

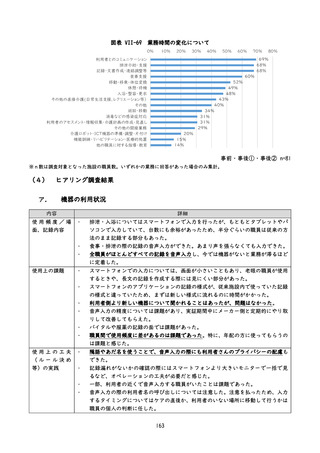

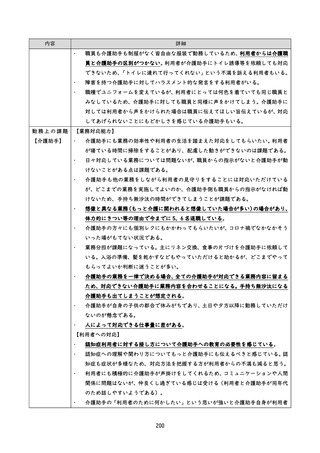

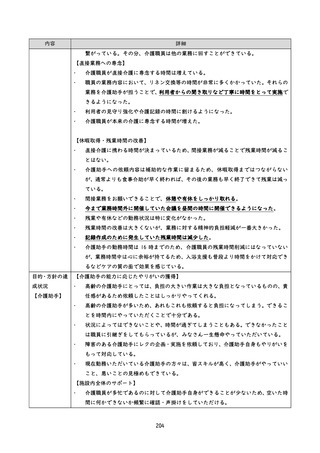

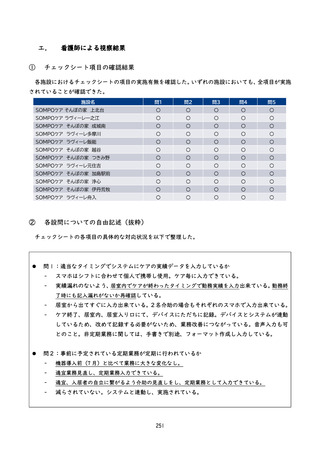

図表 VII-41 オペレーションの変更に関する回答

施設

通常(現在)の内容

介護ロボット導入後の内容

(工夫・変更前)

(工夫・変更後)

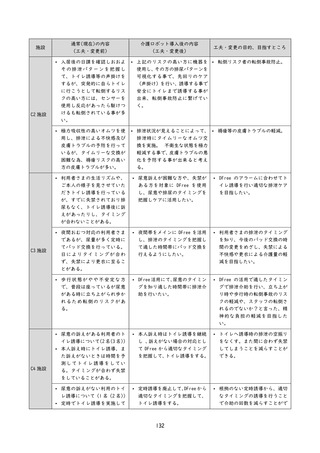

• 日中:尿意の訴えられない方

への定時のトイレ誘導を行っ

C1 施設

• 排泄予測機器を導入することで、 • 失敗なくトイレで排尿ができる。

膀胱内の尿のたまり具合を確認

ているが、間に合わなかった

し、タイミングを合わせたトイレ

り、空振りがある。

誘導を行う。

• おむつ内排尿(失禁)の方に対

工夫・変更の目的、目指すところ

• 排尿のタイミング、パターンを確 • 個々に応じた適切なおむつ選び、

して、定時のおむつ交換を行

認し、個々の状況に合わせたおむ

おむつ交換のタイミング・回数と

っている

つ交換を行う。

なり、寝衣汚染が減少する。

• 尿意があり、トイレの訴えが

• 訴えがあった際には、膀胱内の尿 • トイレ介助回数の低減。

頻回な利用者に対して、トイ

のたまり具合を確認し、状況に応

レ介助の回数が多い。

じてトイレ介助を行う

131