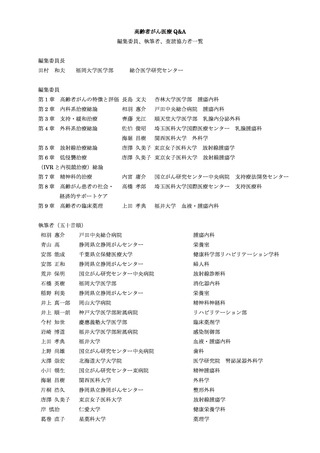

参考資料14 高齢者がん医療Q&A総論(厚生労働科学研究「高齢者がん診療指針策定に必要な基盤整備に関する研究」) (134 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28073.html |

| 出典情報 | がん対策推進協議会(第82回 9/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

10)11)。状態に応じて、降圧薬、昇圧

薬、抗不整脈薬、利尿薬の投与、電解質の補正を行う。腎機能障害に対する予防法としては、循環動

態の安定化を図りつつ、腎血流を維持するための適切な輸液補正を行う。

<覚醒>

高齢者では、薬物動態学的変化と薬力学的変化の相乗作用により、麻酔からの覚醒が遷延するが、

その個体差は大きい

9)。鎮静薬の必要濃度が低下し、鎮痛薬により意識障害が引き起こされること

がある。全身麻酔では術後不穏や嚥下機能低下のリスクを軽減するために早期覚醒を目指す。投与

後速やかに体内濃度が低下する短時間作用性の全身麻酔薬を利用する。吸入麻酔薬デスフルランは、

セボフルランよりも良好な麻酔からの覚醒、認知機能を有する 12)。超短時間作用性オピオイド鎮痛

薬レミフェンタニル、目標制御注入法(target controlled infusion: TCI)を利用した静脈麻酔薬プ

ロポフォールを投与し、バイスペクトラルインデックス(bispectral index: BIS)などの脳波モニタ

ーを利用して意識消失を得るための必要最小限の鎮静薬を投与する 13)。

<術後>

高齢者の術後は、呼吸器、循環器系の合併症と術後せん妄が問題になる。術後疼痛は、喀痰排出

の制限により無気肺や肺炎などの呼吸器合併症、頻脈や高血圧を引き起こし、血管収縮により創傷

治癒を遅らせる。術後鎮痛処置を確実に行い、深呼吸や喀痰排出を促し、適宜、吸気の加温加湿、去

痰薬のネブライザーや吸引を行う。術後鎮痛目的のオピオイド鎮痛薬の投与は副作用である呼吸抑

制や意識混濁が起こしやすく、これらを回避するために非ステロイド性消炎鎮痛薬(nonsteroidal

anti-inflammatory drug: NSAID)やアセトアミノフェンを活用する。術後せん妄では、点滴ルート

やカテーテルの自己抜去、ベッドからの転落・転倒に注意を払う必要がある。術後せん妄は入院期

間を延長し、合併症の発生の増加や機能回復の遅延をもたらす。麻酔法による術後せん妄の発症率

の違いは明確ではない 5)。

おわりに

患者の術後回復能力に影響を与える因子は、手術中のストレスが主因と考えられてきた。しかし

近年、数々の研究により、周術期全体の管理方法によっても患者の術後回復能力が左右されること

が、エビデンスを用いて示されてきた。周術期のエビデンスに基づき作成された術後回復能力強化

プログラム(enhanced recovery after surgery: ERAS)は、入院前における患者教育、退院条件提

示、術前における絶飲食期間短縮、炭水化物負荷、術中における最小侵襲の術式選択、過剰輸液回

避、保温、無ドレーン、術後における疼痛管理、早期離床、過剰輸液回避、消化管蠕動促進薬投与、

早期経口摂取などである

14)15)。高齢者の外科手術に対する

ERAS プロトコールの実践は、術後合

併症率低減、安全性改善、入院期間短縮、コスト削減に有効である 16)。今後、高齢者のがんの手術

の増加が見込まれ、ERAS 実施施設数の増加が待たれる。

126