資料3 持続可能性の確保 (10 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65232.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第127回 10/27)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

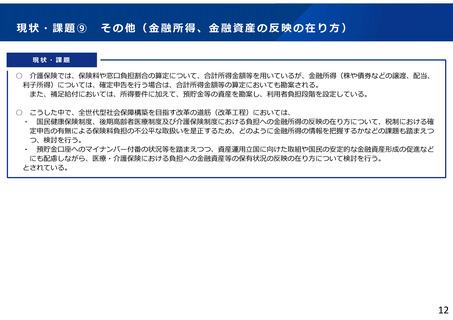

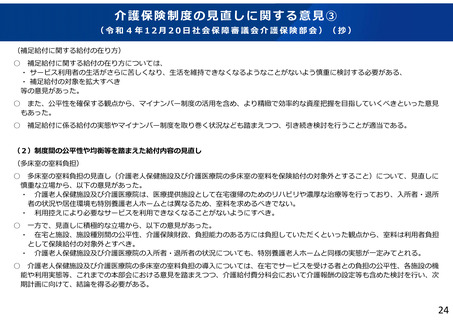

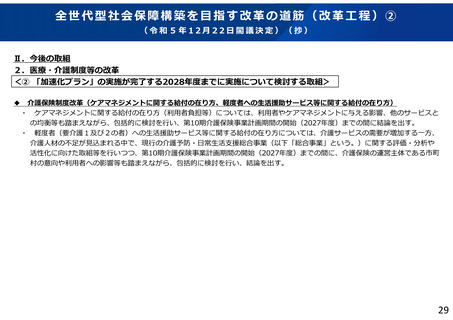

軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方

現状・課題

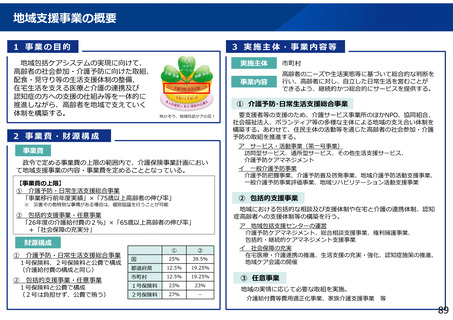

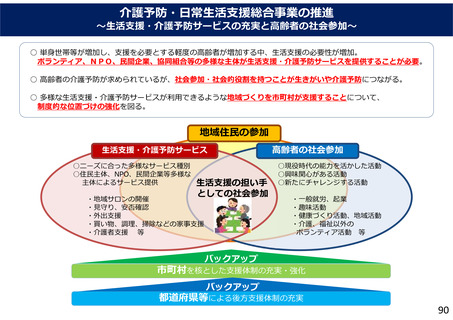

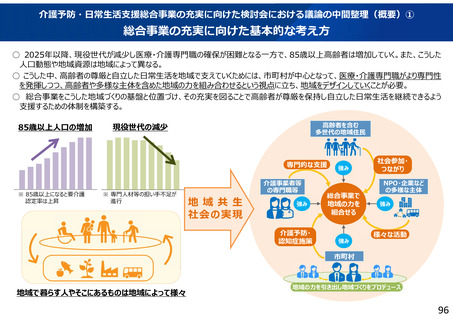

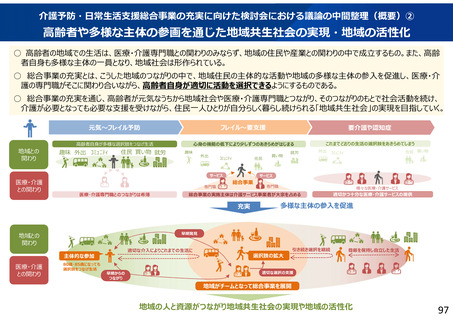

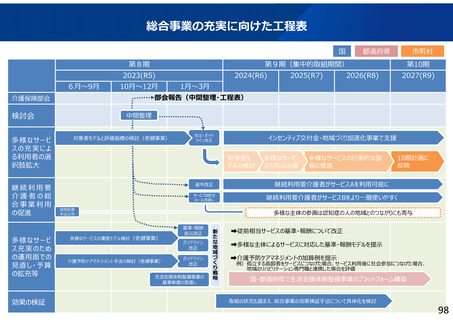

○ 要支援1・2の者の訪問介護及び通所介護については、市町村が地域の実情に応じ、住民主体の取組を含む多様な主体による柔軟

な取組を行うことにより、効果的かつ効率的にサービスを提供することを目的として、平成26年改正において、介護予防・日常生活

支援総合事業(以下「総合事業」という。)へと移行された。

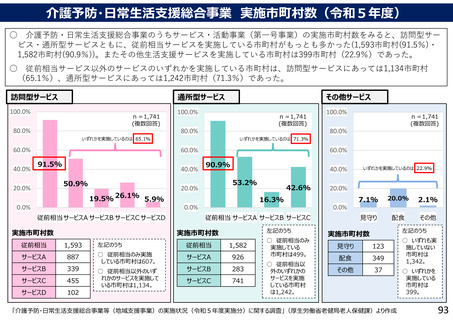

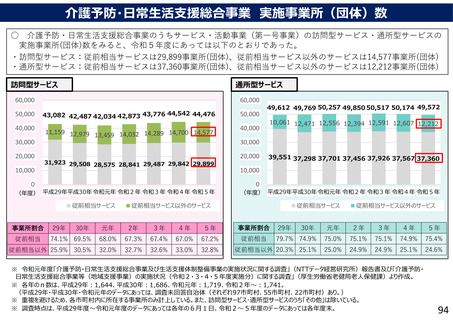

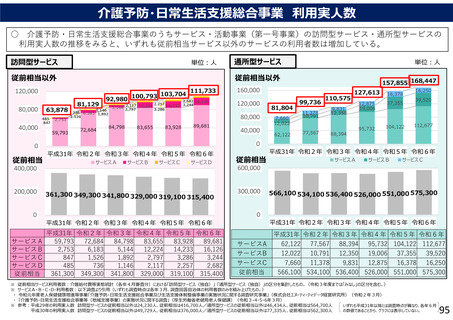

○ 総合事業の実施状況を見ると、6~7割の市町村において従前相当サービス以外の多様なサービス・活動(サービス・活動A~

D)のいずれかが実施され、訪問型サービスと通所型サービスの実施事業所の2~3割がサービス・活動A~D(通所型にあっては

A~C)を実施している。

(※)サービス・活動A~D(通所型にあってはA~C)のいずれかを実施している市町村は、訪問型で65.1%、通所型で71.3%。最も多くの市町村

で実施されているサービスは、訪問型・通所型ともに、従前相当サービスである。訪問型サービス事業所のうちサービス・活動A~Dを実施してい

る事業所は32.8%、通所型サービス事業所のうちサービス・活動A~Cを実施している事業所は24.6%。

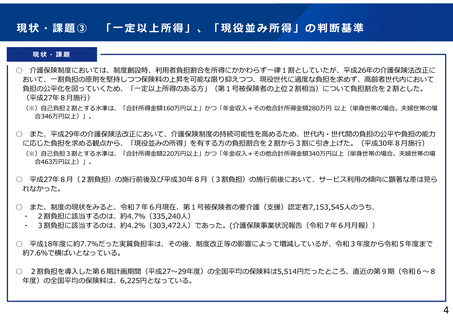

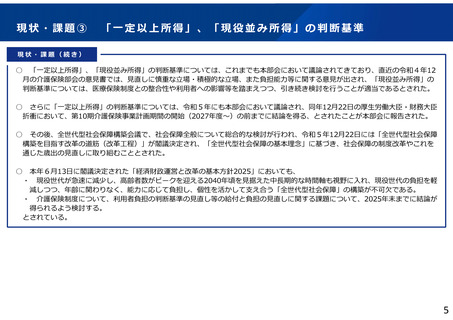

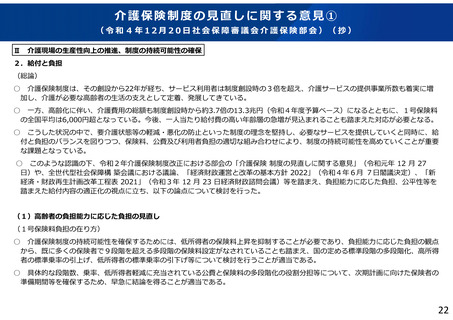

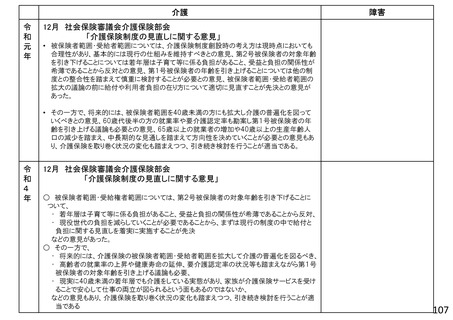

○ 軽度者(要介護1・2の者)の生活援助サービス等に関する給付の在り方について、令和4年12月の介護保険部会の意見書では、

見直し(軽度者の生活援助サービス等の総合事業への移行)に慎重な立場・積極的な立場の両論が併記された上で、介護サービスの

需要が増加する一方、介護人材の不足が見込まれる中で、現行の総合事業に関する評価・分析等を行いつつ、介護保険の運営主体で

ある市町村の意向や利用者への影響等も踏まえながら、包括的に検討を行い、結論を出すことが適当とされた。

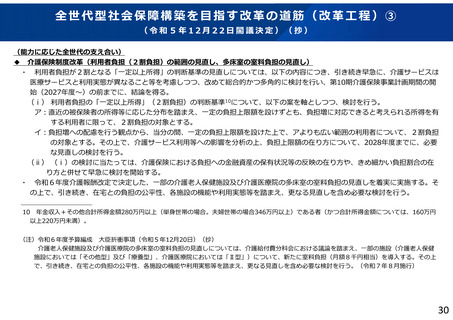

(慎重な立場からの意見)

・ 現在の要支援者に関する各地域での対応状況を踏まえると、保険者や地域を中核とした受皿整備を進めることが必要で、時期尚早。

・ 総合事業の住民主体サービスが不十分で、地域ごとにばらつきがある中、効果的・効率的・安定的な取組は期待できない。

・ 軽度者とされる要介護1・2は認知症の方も大勢いることも含めて、要介護1・2の人たちに対する重度化防止の取組については、特に専門的な知

識やスキルを持った専門職の関わりが不可欠であり、移行に反対。

(積極的な立場からの意見)

・ 今後、人材や財源に限りがある中で、介護サービス需要の増加、生産年齢人口の急減に直面するため、専門的なサービスをより必要とする重度の方

に給付を重点化することが必要であり、見直しを行うべき。

・ 今後の生産年齢人口減の時代を見据えて、専門職によるサービス提供の対象範囲と受け皿となるサービスの観点から、環境整備を検討すべき。地域

の実情に合わせて実施したほうが効果的であると考えられるものは、保険給付の増加を抑制する観点からも地域支援事業へ移行すべき。

9