よむ、つかう、まなぶ。

総-2在宅(その2) (43 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64046.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第618回 10/1)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

在宅医療に係る課題

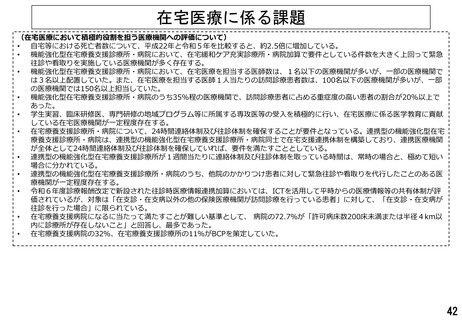

(患者の状態等に応じた適切な診療の評価について)

•

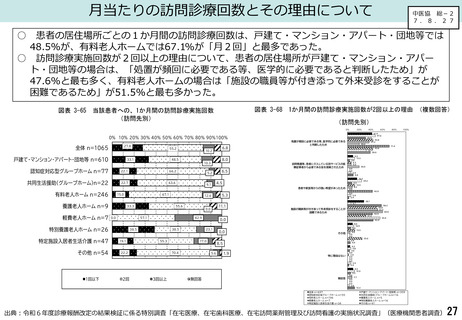

患者の居住場所ごとの1か月間の訪問診療回数は、戸建て・マンション・アパート・団地等では48.5%が、有料老人ホームでは

67.1%が「月2回」と最多であった。訪問診療実施回数が2回以上の理由について、患者の居住場所が戸建て・マンション・ア

パート・団地等の場合は、「処置が頻回に必要である等、医学的に必要であると判断したため」が47.6%と最も多く、有料老人

ホームの場合は「施設の職員等が付き添って外来受診をすることが困難であるため」が51.5%と最も多かった。

•

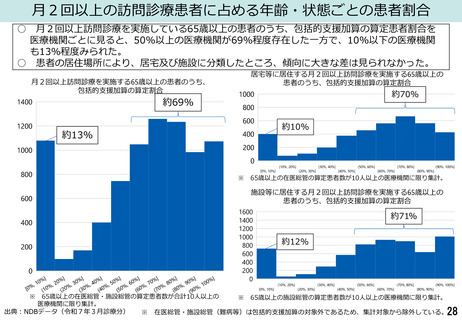

月2回以上訪問診療を実施している65歳以上の患者のうち、包括的支援加算の算定患者割合を医療機関ごとに見ると、50%以上

の医療機関が69%程度存在した一方で、10%以下の医療機関も13%程度みられた。一方で、患者の居住場所により、居宅及び施

設に分類したところ、傾向に大きな差は見られなかった。

•

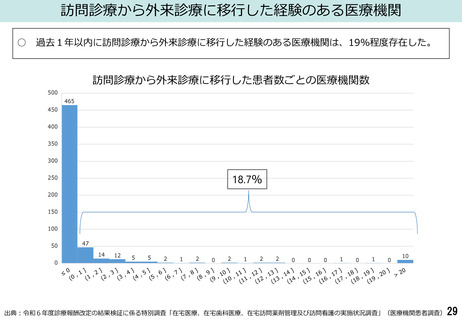

過去1年以内に訪問診療から外来診療に移行した経験のある医療機関は、19%程度存在した。

(へき地における在宅医療について)

•

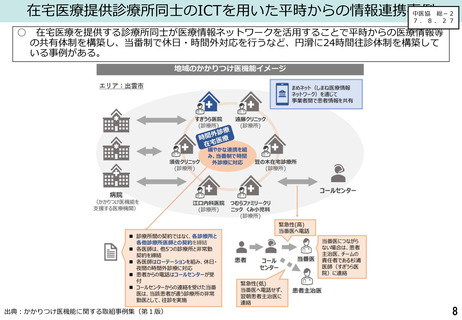

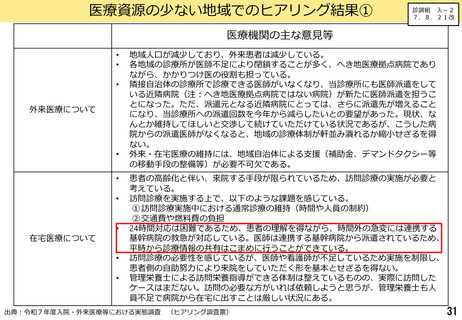

医療資源の少ない地域に所在する診療所において、当該診療所が24時間自院で対応することが困難であるため、時間外の急変には

連携する基幹病院の救急が対応しており、医師は連携する基幹病院から派遣されているため、平時から診療情報の共有がこまめに

行うことができているという事例が報告された。

•

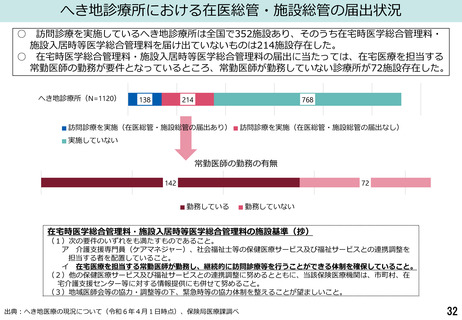

訪問診療を実施しているへき地診療所は全国で352施設あり、そのうち在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料を届

け出ていないものは214施設存在した。在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料の届出に当たっては、在宅医療を担

当する常勤医師の勤務が要件となっているところ、常勤医師が勤務していない診療所が72施設存在した。

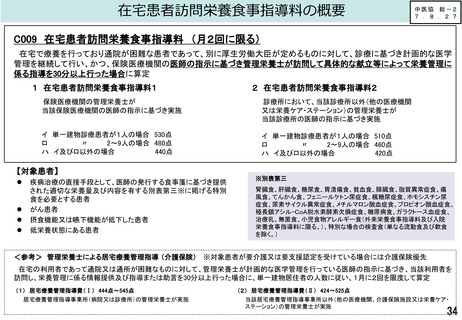

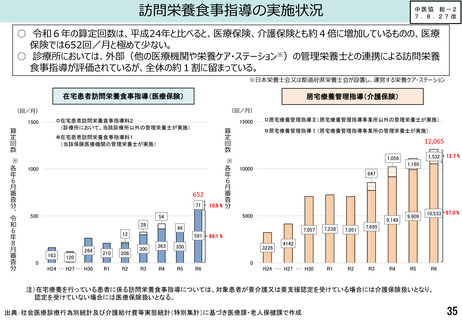

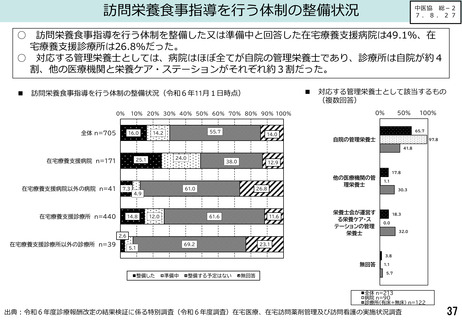

(訪問栄養食事指導について)

•

令和6年の訪問栄養食事指導の算定回数は、平成24年と比べると、医療保険、介護保険とも約4倍に増加しているものの、医療保

険では652回/月と極めて少ない。

•

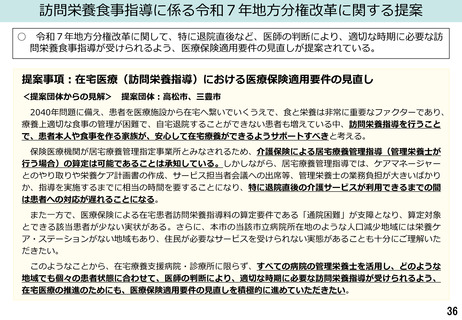

令和7年地方分権改革に関して、特に退院直後など、医師の判断により、適切な時期に必要な訪問栄養食事指導が受けられるよう、

医療保険適用要件の見直しが提案されている。

•

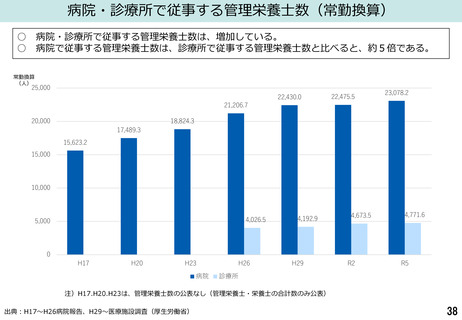

病院・診療所で従事する管理栄養士数は増加しており、病院で従事する管理栄養士数は、診療所と比べると約5倍。

•

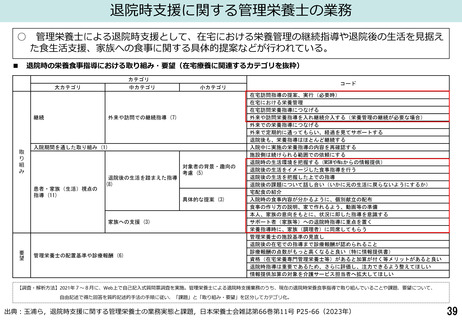

管理栄養士による退院時支援として、在宅における栄養管理の継続指導や退院後の生活を見据えた食生活支援、家族への食事に関

する具体的提案などが行われている。

•

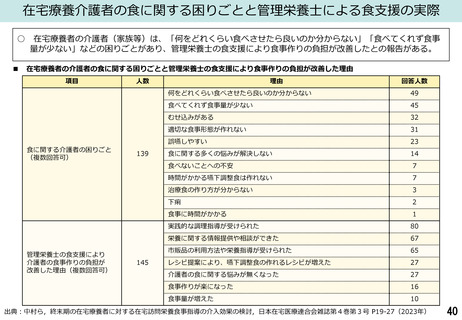

在宅療養者の介護者(家族等)は、「何をどれくらい食べさせたら良いのか分からない」「食べてくれず食事量が少ない」などの

困りごとがあり、管理栄養士の食支援により食事作りの負担が改善したとの報告がある。

•

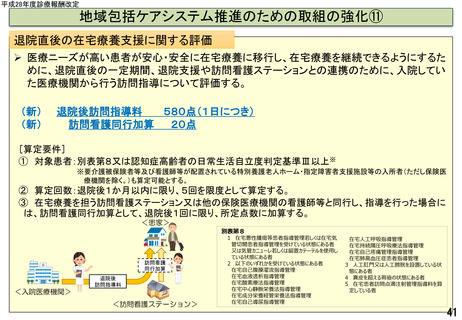

退院直後の在宅療養支援として、医療ニーズが高い患者が安心・安全に在宅療養に移行し、在宅療養を継続できるようにするため

に、患者が入院していた医療機関が退院直後に行う看護師等による訪問指導が評価されてる。

43

(患者の状態等に応じた適切な診療の評価について)

•

患者の居住場所ごとの1か月間の訪問診療回数は、戸建て・マンション・アパート・団地等では48.5%が、有料老人ホームでは

67.1%が「月2回」と最多であった。訪問診療実施回数が2回以上の理由について、患者の居住場所が戸建て・マンション・ア

パート・団地等の場合は、「処置が頻回に必要である等、医学的に必要であると判断したため」が47.6%と最も多く、有料老人

ホームの場合は「施設の職員等が付き添って外来受診をすることが困難であるため」が51.5%と最も多かった。

•

月2回以上訪問診療を実施している65歳以上の患者のうち、包括的支援加算の算定患者割合を医療機関ごとに見ると、50%以上

の医療機関が69%程度存在した一方で、10%以下の医療機関も13%程度みられた。一方で、患者の居住場所により、居宅及び施

設に分類したところ、傾向に大きな差は見られなかった。

•

過去1年以内に訪問診療から外来診療に移行した経験のある医療機関は、19%程度存在した。

(へき地における在宅医療について)

•

医療資源の少ない地域に所在する診療所において、当該診療所が24時間自院で対応することが困難であるため、時間外の急変には

連携する基幹病院の救急が対応しており、医師は連携する基幹病院から派遣されているため、平時から診療情報の共有がこまめに

行うことができているという事例が報告された。

•

訪問診療を実施しているへき地診療所は全国で352施設あり、そのうち在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料を届

け出ていないものは214施設存在した。在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料の届出に当たっては、在宅医療を担

当する常勤医師の勤務が要件となっているところ、常勤医師が勤務していない診療所が72施設存在した。

(訪問栄養食事指導について)

•

令和6年の訪問栄養食事指導の算定回数は、平成24年と比べると、医療保険、介護保険とも約4倍に増加しているものの、医療保

険では652回/月と極めて少ない。

•

令和7年地方分権改革に関して、特に退院直後など、医師の判断により、適切な時期に必要な訪問栄養食事指導が受けられるよう、

医療保険適用要件の見直しが提案されている。

•

病院・診療所で従事する管理栄養士数は増加しており、病院で従事する管理栄養士数は、診療所と比べると約5倍。

•

管理栄養士による退院時支援として、在宅における栄養管理の継続指導や退院後の生活を見据えた食生活支援、家族への食事に関

する具体的提案などが行われている。

•

在宅療養者の介護者(家族等)は、「何をどれくらい食べさせたら良いのか分からない」「食べてくれず食事量が少ない」などの

困りごとがあり、管理栄養士の食支援により食事作りの負担が改善したとの報告がある。

•

退院直後の在宅療養支援として、医療ニーズが高い患者が安心・安全に在宅療養に移行し、在宅療養を継続できるようにするため

に、患者が入院していた医療機関が退院直後に行う看護師等による訪問指導が評価されてる。

43