よむ、つかう、まなぶ。

費-1参考2 (10 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59554.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第70回 7/16)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

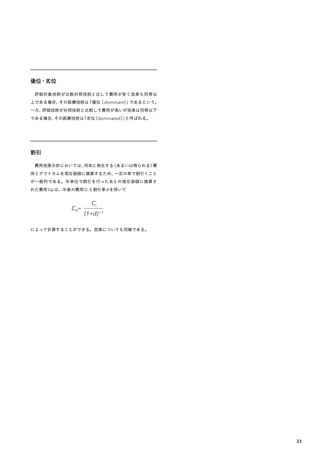

5.4

評価対象技術の有効性の評価において、一定の質を有する RCT が存在する場

合、非 RCT による結果は RCT の結果を補完するものであることが基本的な考

え方である。

5.5 「4.」で選定した比較対照技術との RCT は存在しないが、その他の RCT が存在

する場合、SR の結果を用いて、間接比較により追加的有用性の評価をしても

よい。

5.6

単群試験しか存在しない場合は、評価対象技術と比較対照技術それぞれにつ

いての SR に基づき、間接比較を実施する。

5.7

間接比較を行う場合、以下を原則的な考え方とする。

5.7.1

個人レベルのデータを用いることができる場合、MAIC( Matcing-

adjusted indirect comparison:マッチング調整された間接比較)

等を用いて患者背景の違いなど適切な補正を行う。

5.7.2

個人レベルのデータを用いることができない場合、あるいは手法と

してより望ましいと考えられる場合は、複数の RCT を用いたネット

ワークメタアナリシスなどを実施する。

5.7.3 「 5.7.1」および「 5.7.2」においては、アンカーのある分析手法に基づ

くことが望ましい。

5.7.4

間接比較を行う場合は、間接比較を可能とする仮定や前提条件(疾

患、重症度、患者背景等の異質性や試験の同質性など)についても十

分に説明しなければならない。

5.7.5

個人レベルデータも比較試験結果も利用できない場合、その他の代

替手段が存在しなければ naïve indirect comparison(単純な間接

比較)を用いて評価をすることもできる。この場合、群間の比較可能

性について、より詳細な説明が必要である。

10

国立保健医療科学院 保健医療経済評価研究センター(C2H)

評価対象技術の有効性の評価において、一定の質を有する RCT が存在する場

合、非 RCT による結果は RCT の結果を補完するものであることが基本的な考

え方である。

5.5 「4.」で選定した比較対照技術との RCT は存在しないが、その他の RCT が存在

する場合、SR の結果を用いて、間接比較により追加的有用性の評価をしても

よい。

5.6

単群試験しか存在しない場合は、評価対象技術と比較対照技術それぞれにつ

いての SR に基づき、間接比較を実施する。

5.7

間接比較を行う場合、以下を原則的な考え方とする。

5.7.1

個人レベルのデータを用いることができる場合、MAIC( Matcing-

adjusted indirect comparison:マッチング調整された間接比較)

等を用いて患者背景の違いなど適切な補正を行う。

5.7.2

個人レベルのデータを用いることができない場合、あるいは手法と

してより望ましいと考えられる場合は、複数の RCT を用いたネット

ワークメタアナリシスなどを実施する。

5.7.3 「 5.7.1」および「 5.7.2」においては、アンカーのある分析手法に基づ

くことが望ましい。

5.7.4

間接比較を行う場合は、間接比較を可能とする仮定や前提条件(疾

患、重症度、患者背景等の異質性や試験の同質性など)についても十

分に説明しなければならない。

5.7.5

個人レベルデータも比較試験結果も利用できない場合、その他の代

替手段が存在しなければ naïve indirect comparison(単純な間接

比較)を用いて評価をすることもできる。この場合、群間の比較可能

性について、より詳細な説明が必要である。

10

国立保健医療科学院 保健医療経済評価研究センター(C2H)