よむ、つかう、まなぶ。

資料1-1 課題と論点に対する構成員の意見・ヒアリング内容を踏まえた これまでの議論の整理(案) (6 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59007.html |

| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第4回 6/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

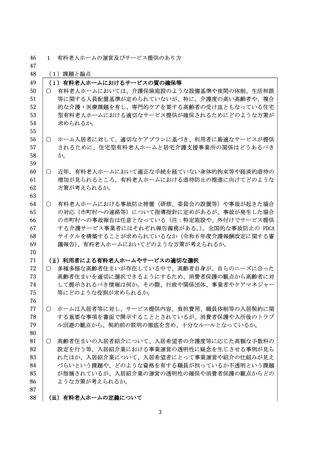

○

介護や医療は人で成り立っているため、その人員配置に関しても、人員確保策ととも

に、一定の数値的な基準を、法令上の根拠を持つものにしていく必要。既に自治体に

おいて 24 時間の夜間体制を取るべきことを指導している現状もある。そうしたとこ

ろが併設事業所による対応において曖昧にならないような最低ラインの基準を示す必

要。また、重度の方が入居する施設においては、重度の方の食事、栄養、入浴などの

対応に関する基本的な知識や対応を、施設長・職員が有しているということを担保で

きるよう、また、事前や実地調査を含めた行政の確認ができる仕組みが必要。

○

介護保険の二大目的・理念は、尊厳の保持と自立支援であり、訪問サービスにおいて

は IADL を高めるための自立支援となっており、過剰なサービス提供になっていない

か。リハビリテーションであれば、訪問リハや通所リハとの連携も必要。医療系サー

ビスであれば、訪問診療のかかりつけ医や、訪問看護ステーションの看護師等との連

携も必要。どういった連携や情報共有をしているか、それをどのようにサービス提供

に生かしているかが重要な観点。また、介護予防の観点から、廃用性症候群やフレイ

ルを助長する生活習慣や状況があれば、リハビリテーションや訪問看護、口腔・栄養

管理等の積極的な提供を推進すべき。

(有料老人ホームにおける安全性の確保)

◆ 中重度の要介護者を含む入居者に対するサービス提供や安全確保の面において、責任

の所在が不明確ではないか。具体的には、有料老人ホームとしてどこまでの責任を負

っているのか、また併設されているサービスにおいてどの範囲まで対応しているのか

が不明確ではないか。

◆ 高齢者向け住まいにおいても介護施設と同様に、虐待防止、事故防止や事故報告義務

が必要ではないか。また、入居者の状態像に応じて、虐待・事故防止や認知症対応に

関する職員研修が必要ではないか。

◆ 入居者・家族が一体的にサービス提供を受けられると思って入居しても、高齢者施

設・住まいの種類、類型が異なるだけで介護事故が起きた場合の結論に開きがある現

状については検討されるべきではないか。

【主な意見】

○ 特に中重度の方をはじめとする入居者へのサービス提供、安全確保の点、責任の所在

について、ホームとしてどこまで担保しているのか、併設のサービスではどこまでを

担保しているのかということが明確化されていないことが課題。

○

高齢者の人権の擁護の視点で、高齢者の虐待防止は、介護保険適用のサービスを含め、

どのサービスであっても極めて重要。

○

高齢者の方が暮らす場所では、対策を講じても起こり得る転倒などもあるが、事故防

止について最大限取組を進めていくという観点で、事故の発生防止に向けた事故情報

の収集、改善に向けた対応が非常に重要。事故防止に関する取組は、介護保険施設・

6

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

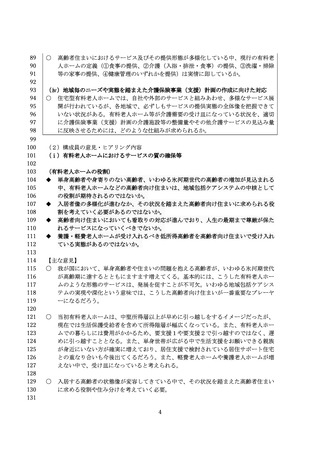

○

介護や医療は人で成り立っているため、その人員配置に関しても、人員確保策ととも

に、一定の数値的な基準を、法令上の根拠を持つものにしていく必要。既に自治体に

おいて 24 時間の夜間体制を取るべきことを指導している現状もある。そうしたとこ

ろが併設事業所による対応において曖昧にならないような最低ラインの基準を示す必

要。また、重度の方が入居する施設においては、重度の方の食事、栄養、入浴などの

対応に関する基本的な知識や対応を、施設長・職員が有しているということを担保で

きるよう、また、事前や実地調査を含めた行政の確認ができる仕組みが必要。

○

介護保険の二大目的・理念は、尊厳の保持と自立支援であり、訪問サービスにおいて

は IADL を高めるための自立支援となっており、過剰なサービス提供になっていない

か。リハビリテーションであれば、訪問リハや通所リハとの連携も必要。医療系サー

ビスであれば、訪問診療のかかりつけ医や、訪問看護ステーションの看護師等との連

携も必要。どういった連携や情報共有をしているか、それをどのようにサービス提供

に生かしているかが重要な観点。また、介護予防の観点から、廃用性症候群やフレイ

ルを助長する生活習慣や状況があれば、リハビリテーションや訪問看護、口腔・栄養

管理等の積極的な提供を推進すべき。

(有料老人ホームにおける安全性の確保)

◆ 中重度の要介護者を含む入居者に対するサービス提供や安全確保の面において、責任

の所在が不明確ではないか。具体的には、有料老人ホームとしてどこまでの責任を負

っているのか、また併設されているサービスにおいてどの範囲まで対応しているのか

が不明確ではないか。

◆ 高齢者向け住まいにおいても介護施設と同様に、虐待防止、事故防止や事故報告義務

が必要ではないか。また、入居者の状態像に応じて、虐待・事故防止や認知症対応に

関する職員研修が必要ではないか。

◆ 入居者・家族が一体的にサービス提供を受けられると思って入居しても、高齢者施

設・住まいの種類、類型が異なるだけで介護事故が起きた場合の結論に開きがある現

状については検討されるべきではないか。

【主な意見】

○ 特に中重度の方をはじめとする入居者へのサービス提供、安全確保の点、責任の所在

について、ホームとしてどこまで担保しているのか、併設のサービスではどこまでを

担保しているのかということが明確化されていないことが課題。

○

高齢者の人権の擁護の視点で、高齢者の虐待防止は、介護保険適用のサービスを含め、

どのサービスであっても極めて重要。

○

高齢者の方が暮らす場所では、対策を講じても起こり得る転倒などもあるが、事故防

止について最大限取組を進めていくという観点で、事故の発生防止に向けた事故情報

の収集、改善に向けた対応が非常に重要。事故防止に関する取組は、介護保険施設・

6