よむ、つかう、まなぶ。

参考資料6-1 日本癌治療学会日本臨床腫瘍学会日本癌学会次世代シークエンサー等を用いた遺伝子パネル検査に基づく固形がん診療に関するブリーフィングレポート (25 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58839.html |

| 出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第6回 6/16)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

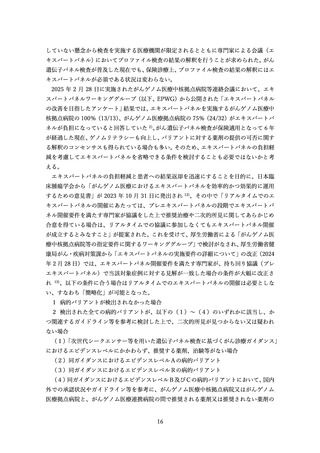

業振興への貢献が期待された経緯から、二次利用が重要視されがちであるが、臨床情報の入

力が医療現場における直接的なメリットにつながるようになれば、C-CAT へのデータ登録

がより進むと期待できる。そのためには、C-CAT 調査結果において、入力した臨床情報が

一次利用として臨床現場に還元できる内容にすることも検討する必要がある。

あるべき姿:医療現場においては、C-CAT へのデータ入力が実際の患者への還元である

一次利用としてのメリットが明確になれば、データ登録の意義も理解しやすくなる。例え

ば、C-CAT 調査結果に記載されている治験情報は、関連する治験すべての情報が網羅され

ているが、医療現場のニーズは当該患者に必要な治験情報である。そのためには、治療ライ

ン別で制限される治験おいては、登録した治療ライン数で自動的にフィルタリングして必

要な治験だけを提示することも必要である。また、様々なバイオマーカーを C-CAT に登録

しているが、C-CAT 調査結果に記載される治験情報は、それらによって選別された情報で

はなく、バイオマーカーに関係ない治験情報も含めてすべて報告されている。医療ニーズに

合う情報にするためには、すでに入力したバイオマーカーでフィルタリングをした結果を

報告するべきである。また、新薬が承認された場合、過去にすでに実施したがん遺伝子パネ

ル検査においてその適応となる患者へのリコンタクトが、C-CAT から定期的にレポートさ

れれば、医療従事者も患者もそのメリットを受けると考える。

これまでの経験と反省を活かし、医療現場、データ管理運営者側、行政による十分な議論

により、一次利用と二次利用のアンバランスを解消し、これらを共通のビジョンとして具現

化していく必要がある。

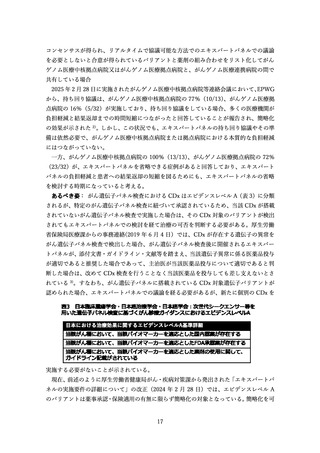

10 適切な情報共有を可能とするがん臨床ゲノムデータベースの最適化が必要である

現状:米国 AACR GENIE において、配列情報に加えて多数の臨床情報の収集が開始され

るなど、がん臨床ゲノムデータベースの構築・維持は重要な課題となっている。また、日本

医療研究開発機構においてポリシーが策定されるなど、ゲノム医療実現のためには迅速、広

範かつ適切なデータシェアリングが不可欠とされている。我が国においては、すでに

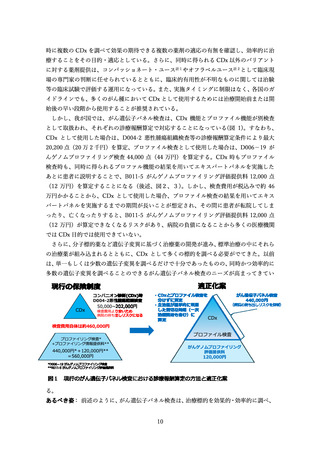

102,424 件の検査例が C-CAT 登録され(2025 年 4 月 30 日現在)、そのゲノムデータと臨床

情報が C-CAT に収集されており、今後もデータは蓄積され続けていくこととなる。しかし

ながら、C-CAT で収集される臨床情報の質の担保はされていない点や、がん遺伝子パネル

検査の結果に基づいて治療につながる割合は 10%以下と低い事に加え、治験治療例のアウ

トカム情報は収集されず利活用に用いることができないことから、がん遺伝子パネル検査

の結果に基づいた治療の有効性や安全性を全例においては評価できないなどの課題がある。

あるべき姿:現在は、C-CAT を中心とした適切なデータシェアリングに基づく二次的な

利活用により、多数の有用な学術成果が産み出さている途上である。一方、本来の目的であ

るがんゲノム医療の質の確保・向上や、大学などの研究機関や製薬会社などの企業で行われ

る研究開発のための基盤に資するためには、C-CAT に登録する臨床情報の質の担保をどう

するか、適切な情報が収集または共有されているのか、持続性は担保されているのか、など

を真剣に考える必要がある。がんゲノム医療が臨床実装され、すでに 10 万例以上の情報が

25

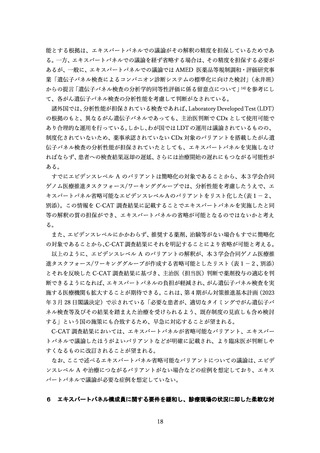

力が医療現場における直接的なメリットにつながるようになれば、C-CAT へのデータ登録

がより進むと期待できる。そのためには、C-CAT 調査結果において、入力した臨床情報が

一次利用として臨床現場に還元できる内容にすることも検討する必要がある。

あるべき姿:医療現場においては、C-CAT へのデータ入力が実際の患者への還元である

一次利用としてのメリットが明確になれば、データ登録の意義も理解しやすくなる。例え

ば、C-CAT 調査結果に記載されている治験情報は、関連する治験すべての情報が網羅され

ているが、医療現場のニーズは当該患者に必要な治験情報である。そのためには、治療ライ

ン別で制限される治験おいては、登録した治療ライン数で自動的にフィルタリングして必

要な治験だけを提示することも必要である。また、様々なバイオマーカーを C-CAT に登録

しているが、C-CAT 調査結果に記載される治験情報は、それらによって選別された情報で

はなく、バイオマーカーに関係ない治験情報も含めてすべて報告されている。医療ニーズに

合う情報にするためには、すでに入力したバイオマーカーでフィルタリングをした結果を

報告するべきである。また、新薬が承認された場合、過去にすでに実施したがん遺伝子パネ

ル検査においてその適応となる患者へのリコンタクトが、C-CAT から定期的にレポートさ

れれば、医療従事者も患者もそのメリットを受けると考える。

これまでの経験と反省を活かし、医療現場、データ管理運営者側、行政による十分な議論

により、一次利用と二次利用のアンバランスを解消し、これらを共通のビジョンとして具現

化していく必要がある。

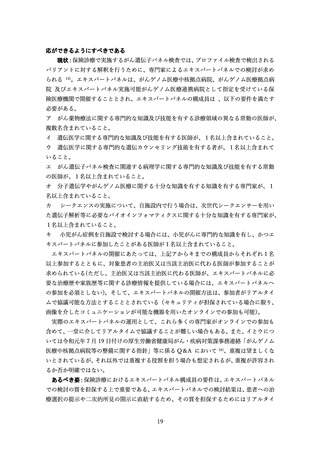

10 適切な情報共有を可能とするがん臨床ゲノムデータベースの最適化が必要である

現状:米国 AACR GENIE において、配列情報に加えて多数の臨床情報の収集が開始され

るなど、がん臨床ゲノムデータベースの構築・維持は重要な課題となっている。また、日本

医療研究開発機構においてポリシーが策定されるなど、ゲノム医療実現のためには迅速、広

範かつ適切なデータシェアリングが不可欠とされている。我が国においては、すでに

102,424 件の検査例が C-CAT 登録され(2025 年 4 月 30 日現在)、そのゲノムデータと臨床

情報が C-CAT に収集されており、今後もデータは蓄積され続けていくこととなる。しかし

ながら、C-CAT で収集される臨床情報の質の担保はされていない点や、がん遺伝子パネル

検査の結果に基づいて治療につながる割合は 10%以下と低い事に加え、治験治療例のアウ

トカム情報は収集されず利活用に用いることができないことから、がん遺伝子パネル検査

の結果に基づいた治療の有効性や安全性を全例においては評価できないなどの課題がある。

あるべき姿:現在は、C-CAT を中心とした適切なデータシェアリングに基づく二次的な

利活用により、多数の有用な学術成果が産み出さている途上である。一方、本来の目的であ

るがんゲノム医療の質の確保・向上や、大学などの研究機関や製薬会社などの企業で行われ

る研究開発のための基盤に資するためには、C-CAT に登録する臨床情報の質の担保をどう

するか、適切な情報が収集または共有されているのか、持続性は担保されているのか、など

を真剣に考える必要がある。がんゲノム医療が臨床実装され、すでに 10 万例以上の情報が

25