よむ、つかう、まなぶ。

参考資料6-1 日本癌治療学会日本臨床腫瘍学会日本癌学会次世代シークエンサー等を用いた遺伝子パネル検査に基づく固形がん診療に関するブリーフィングレポート (24 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58839.html |

| 出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第6回 6/16)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

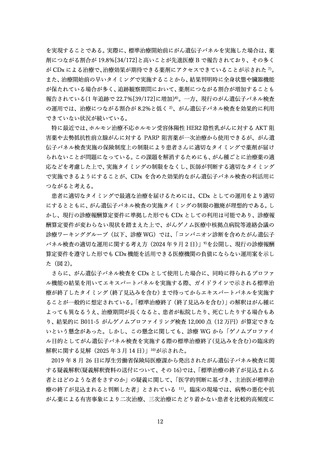

認申請に影響することから、実施をする製薬企業が少ないのが現状である。また、米国では

民間保険を活用して薬剤が提供されたり、民間保険を使用した提供ができない場合は、製薬

企業から無償で薬剤が提供できる Patient Assistant Program があり、人道的観点から薬剤

の提供がなされている。

米国においては、がん治療において適応外使用は一般的であり、現場の専門家の判断に委

ねるとしている。その際、米国内で承認されている薬剤で、専門的な判断がなされているも

のであれば、専門医と患者の話合いでその使用を判断してもよいことになっている。

あるべき姿: 我が国おいても、厚労省が認めるがんゲノム医療提供機関においては、専

門家が判断する適応外使用に関して柔軟に対応できる制度をつくる必要がある。エキスパ

ートパネルでは、多くの専門家が相当の時間をかけて慎重に議論しており、その判断を尊重

することが重要である。特に、既承認薬の適応外使用を提案する場合は、希少がんや希少バ

リアント(希少フラクション)に対する提案が多い。そのようなケースにおいては、薬理・

薬効に基づいた提案であっても、症例数が少ないなどの理由から、今後、治験などで薬剤が

保険適用になる可能性が低いもしくは相当時間がかかるなどの課題があり、将来にわたり

薬剤の提供ができない状況が続く。これは、第 4 期がん対策推進基本計画が掲げる「誰一人

取り残さないがん対策」の実現には程遠いことを意味する。そのため、既承認薬の適応外使

用に関しては、診療記録にエキスパートパネルでの推奨薬に関する詳細を記載しておけば

支払基金で査定しないなどの柔軟な対応も検討する余地があるのではないかと思われる。

また、我が国においても Single Patient IND 制度を早急に確立することや、製薬企業からの

無償提供プログラム制度の整備も必要である。

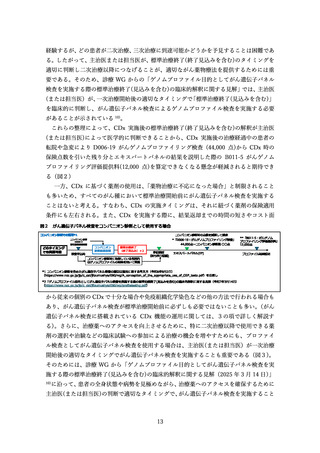

既承認薬の適応外使用に関しては、国立がん研究センター中央病院が実施している患者

申出療養制度を活用した「NCCH1901 遺伝子パネル検査による遺伝子プロファイリングに

基づく、複数の分子標的治療に関する患者申出療養(通称:受け皿試験)」によって、多く

の患者に薬剤が提供されている。実際に本試験で治療を受けた患者は 473 人であり、エキ

スパートパネル後に治療を受けた患者の 7.4%を占めている。これは、保険診療での治療の

4,534 人(71.1%)

、企業治験の 839 人(13.2%)に次いで多く、治療薬へのアクセスの重要

な役割を担っている2)。また、希少バリアントに対する国内薬事承認においても大きく貢献

しているものもある 19)。しかし、本試験の実施医療機関が限定されているため、アクセス

できない患者も多く、柔軟な実施体制が必要と考えられる。また、本試験の実施においては、

運営にかかる費用や多くの人的リソースが必要なことから、継続性が危惧されており、公的

資金などでの継続的な運営ができるように国による支援が望まれる。適応外薬へのアクセ

ス向上のための体制整備とあわせて、国の主導のもと、患者申出療養制度のさらなる活用を

可能にするプラットフォームの整備も一つの選択肢となりうる。

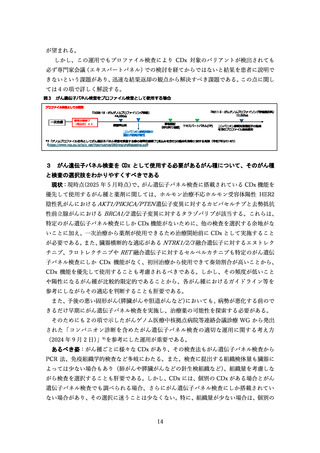

9 C-CAT へのデータ登録が臨床現場で利活用できるように C-CAT 調査結果を改訂する必

要がある

現状:7 の項に記載の通り、医療機関における C-CAT へのデータ登録はがんゲノム医療

を実施する上で負担になっている。C-CAT へのデータ登録は、我が国における創薬など産

24

民間保険を活用して薬剤が提供されたり、民間保険を使用した提供ができない場合は、製薬

企業から無償で薬剤が提供できる Patient Assistant Program があり、人道的観点から薬剤

の提供がなされている。

米国においては、がん治療において適応外使用は一般的であり、現場の専門家の判断に委

ねるとしている。その際、米国内で承認されている薬剤で、専門的な判断がなされているも

のであれば、専門医と患者の話合いでその使用を判断してもよいことになっている。

あるべき姿: 我が国おいても、厚労省が認めるがんゲノム医療提供機関においては、専

門家が判断する適応外使用に関して柔軟に対応できる制度をつくる必要がある。エキスパ

ートパネルでは、多くの専門家が相当の時間をかけて慎重に議論しており、その判断を尊重

することが重要である。特に、既承認薬の適応外使用を提案する場合は、希少がんや希少バ

リアント(希少フラクション)に対する提案が多い。そのようなケースにおいては、薬理・

薬効に基づいた提案であっても、症例数が少ないなどの理由から、今後、治験などで薬剤が

保険適用になる可能性が低いもしくは相当時間がかかるなどの課題があり、将来にわたり

薬剤の提供ができない状況が続く。これは、第 4 期がん対策推進基本計画が掲げる「誰一人

取り残さないがん対策」の実現には程遠いことを意味する。そのため、既承認薬の適応外使

用に関しては、診療記録にエキスパートパネルでの推奨薬に関する詳細を記載しておけば

支払基金で査定しないなどの柔軟な対応も検討する余地があるのではないかと思われる。

また、我が国においても Single Patient IND 制度を早急に確立することや、製薬企業からの

無償提供プログラム制度の整備も必要である。

既承認薬の適応外使用に関しては、国立がん研究センター中央病院が実施している患者

申出療養制度を活用した「NCCH1901 遺伝子パネル検査による遺伝子プロファイリングに

基づく、複数の分子標的治療に関する患者申出療養(通称:受け皿試験)」によって、多く

の患者に薬剤が提供されている。実際に本試験で治療を受けた患者は 473 人であり、エキ

スパートパネル後に治療を受けた患者の 7.4%を占めている。これは、保険診療での治療の

4,534 人(71.1%)

、企業治験の 839 人(13.2%)に次いで多く、治療薬へのアクセスの重要

な役割を担っている2)。また、希少バリアントに対する国内薬事承認においても大きく貢献

しているものもある 19)。しかし、本試験の実施医療機関が限定されているため、アクセス

できない患者も多く、柔軟な実施体制が必要と考えられる。また、本試験の実施においては、

運営にかかる費用や多くの人的リソースが必要なことから、継続性が危惧されており、公的

資金などでの継続的な運営ができるように国による支援が望まれる。適応外薬へのアクセ

ス向上のための体制整備とあわせて、国の主導のもと、患者申出療養制度のさらなる活用を

可能にするプラットフォームの整備も一つの選択肢となりうる。

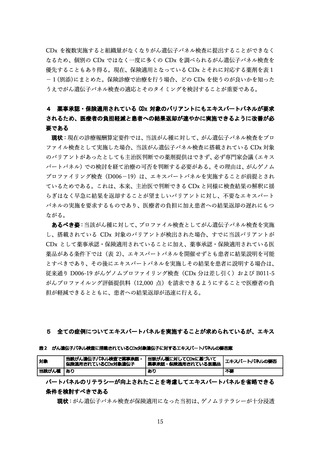

9 C-CAT へのデータ登録が臨床現場で利活用できるように C-CAT 調査結果を改訂する必

要がある

現状:7 の項に記載の通り、医療機関における C-CAT へのデータ登録はがんゲノム医療

を実施する上で負担になっている。C-CAT へのデータ登録は、我が国における創薬など産

24