よむ、つかう、まなぶ。

総-1入院について(その6) (62 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66044.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第628回 11/19)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

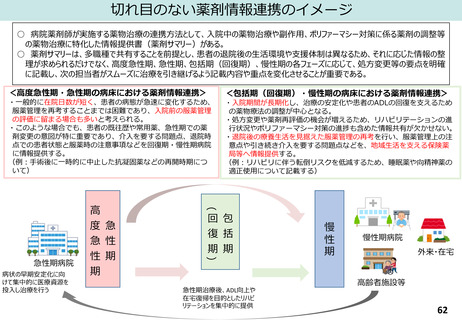

切れ目のない薬剤情報連携のイメージ

○ 病院薬剤師が実施する薬物治療の連携方法として、入院中の薬物治療や副作用、ポリファーマシー対策に係る薬剤の調整等

の薬物治療に特化した情報提供書(薬剤サマリー)がある。

○ 薬剤サマリーは、多職種で共有することを前提とし、患者の退院後の生活環境や支援体制は異なるため、それに応じた情報の整

理が求められるだけでなく、高度急性期、急性期、包括期(回復期)、慢性期の各フェーズに応じて、処方変更等の要点を明確

に記載し、次の担当者がスムーズに治療を引き継げるよう記載内容や重点を変化させることが重要である。

<高度急性期・急性期の病床における薬剤情報連携>

・一般的に在院日数が短く、患者の病態が急速に変化するため、

服薬管理を再考することまでは困難であり、入院前の服薬管理

の評価に留まる場合も多いと考えられる。

・このような場合でも、患者の既往歴や常用薬、急性期での薬

剤変更の意図が特に重要であり、介入を要する問題点、退院時

点での患者状態と服薬時の注意事項などを回復期・慢性期病院

に情報提供する。

(例:手術後に一時的に中止した抗凝固薬などの再開時期につ

いて)

急性期病院

病状の早期安定化に向

けて集中的に医療資源を

投入し治療を行う

高

度 急

急 性

性 期

期

<包括期(回復期)・慢性期の病床における薬剤情報連携>

・入院期間が長期化し、治療の安定化や患者のADLの回復を支えるため

の薬物療法の調整が中心となる。

・処方変更や薬剤再評価の機会が増えるため、リハビリテーションの進

行状況やポリファーマシー対策の進捗も含めた情報共有が欠かせない。

・退院後の療養生活を見据えた服薬管理の再考を行い、服薬管理上の注

意点や引き続き介入を要する問題点などを、地域生活を支える保険薬

局等へ情報提供する。

(例:リハビリに伴う転倒リスクを低減するため、睡眠薬や向精神薬の

適正使用について記載する)

(

回 包

復 括

期 期

)

急性期治療後、ADL向上や

在宅復帰を目的としたリハビ

リテーションを集中的に提供

慢

性

期

慢性期病院

外来・在宅

高齢者施設等

62

○ 病院薬剤師が実施する薬物治療の連携方法として、入院中の薬物治療や副作用、ポリファーマシー対策に係る薬剤の調整等

の薬物治療に特化した情報提供書(薬剤サマリー)がある。

○ 薬剤サマリーは、多職種で共有することを前提とし、患者の退院後の生活環境や支援体制は異なるため、それに応じた情報の整

理が求められるだけでなく、高度急性期、急性期、包括期(回復期)、慢性期の各フェーズに応じて、処方変更等の要点を明確

に記載し、次の担当者がスムーズに治療を引き継げるよう記載内容や重点を変化させることが重要である。

<高度急性期・急性期の病床における薬剤情報連携>

・一般的に在院日数が短く、患者の病態が急速に変化するため、

服薬管理を再考することまでは困難であり、入院前の服薬管理

の評価に留まる場合も多いと考えられる。

・このような場合でも、患者の既往歴や常用薬、急性期での薬

剤変更の意図が特に重要であり、介入を要する問題点、退院時

点での患者状態と服薬時の注意事項などを回復期・慢性期病院

に情報提供する。

(例:手術後に一時的に中止した抗凝固薬などの再開時期につ

いて)

急性期病院

病状の早期安定化に向

けて集中的に医療資源を

投入し治療を行う

高

度 急

急 性

性 期

期

<包括期(回復期)・慢性期の病床における薬剤情報連携>

・入院期間が長期化し、治療の安定化や患者のADLの回復を支えるため

の薬物療法の調整が中心となる。

・処方変更や薬剤再評価の機会が増えるため、リハビリテーションの進

行状況やポリファーマシー対策の進捗も含めた情報共有が欠かせない。

・退院後の療養生活を見据えた服薬管理の再考を行い、服薬管理上の注

意点や引き続き介入を要する問題点などを、地域生活を支える保険薬

局等へ情報提供する。

(例:リハビリに伴う転倒リスクを低減するため、睡眠薬や向精神薬の

適正使用について記載する)

(

回 包

復 括

期 期

)

急性期治療後、ADL向上や

在宅復帰を目的としたリハビ

リテーションを集中的に提供

慢

性

期

慢性期病院

外来・在宅

高齢者施設等

62