よむ、つかう、まなぶ。

資料1 災害に備えた福祉的支援体制について (13 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第30回 10/21)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

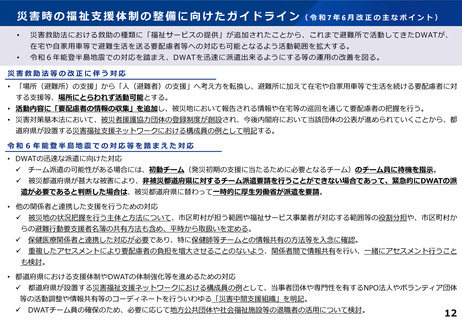

災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン(令和7年6月改正の主なポイント)

•

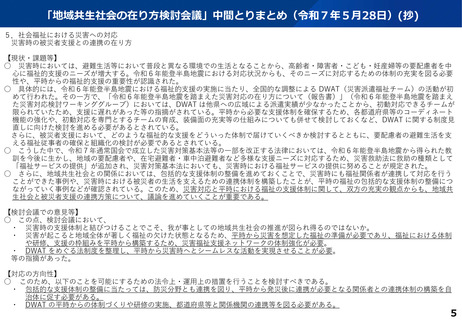

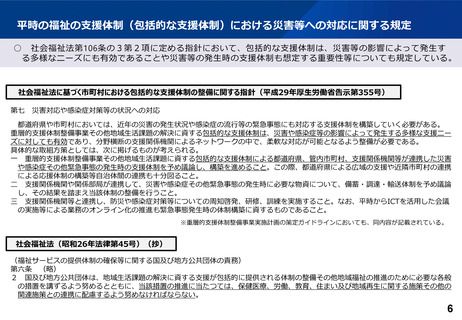

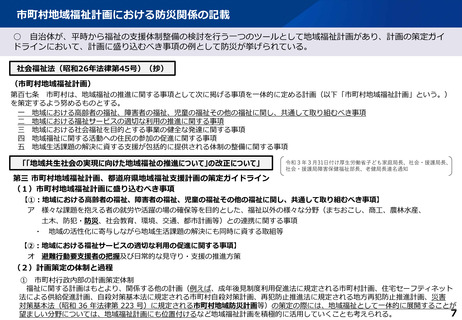

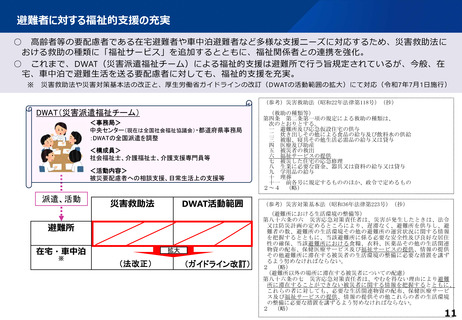

災害救助法における救助の種類に「福祉サービスの提供」が追加されたことから、これまで避難所で活動してきたDWATが、

在宅や自家用車等で避難生活を送る要配慮者等への対応も可能となるよう活動範囲を拡大する。

•

令和6年能登半島地震での対応を踏まえ、DWATを迅速に派遣出来るようにする等の運用の改善を図る。

災害救助法等の改正に伴う対応

• 「場所(避難所)の支援」から「人(避難者)の支援」へ考え方を転換し、避難所に加えて在宅や自家用車等で生活を続ける要配慮者に対

する支援等、場所にとらわれず活動可能とする。

• 活動内容に「要配慮者の情報の収集」を追加し、被災地において報告される情報や在宅等の巡回を通じて要配慮者の把握を行う。

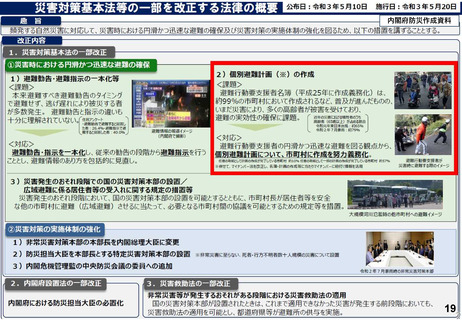

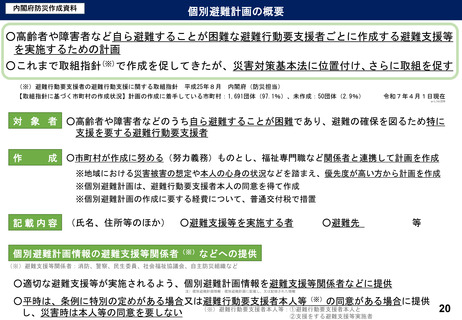

• 災害対策基本法において、被災者援護協力団体の登録制度が創設され、今後内閣府において当該団体の公表が進められていくことから、都

道府県が設置する災害福祉支援ネットワークにおける構成員の例として明記する。

令和6年能登半島地震での対応等を踏まえた対応

• DWATの迅速な派遣に向けた対応

チーム派遣の可能性がある場合には、初動チーム(発災初期の支援に当たるために必要となるチーム)のチーム員に待機を指示。

被災都道府県が甚大な被害により、非被災都道府県に対するチーム派遣要請を行うことができない場合であって、緊急的にDWATの派

遣が必要であると判断した場合は、被災都道府県に替わって一時的に厚生労働省が派遣を要請。

• 他の関係者と連携した支援を行うための対応

被災地の状況把握を行う主体と方法について、市区町村が担う範囲や福祉サービス事業者が対応する範囲等の役割分担や、市区町村か

らの避難行動要支援者名簿の共有方法も含め、平時から取扱いを定める。

保健医療関係者と連携した対応が必要であり、特に保健師等チームとの情報共有の方法等を入念に確認。

重複したアセスメントにより要配慮者の負担を増大させることのないよう、関係者間で情報共有を行い、一緒にアセスメント行うこと

も検討。

• 都道府県における支援体制やDWATの体制強化等を進めるための対応

都道府県が設置する災害福祉支援ネットワークにおける構成員の例として、当事者団体や専門性を有するNPO法人やボランティア団体

等の活動調整や情報共有等のコーディネートを行ういわゆる「災害中間支援組織」を明記。

DWATチーム員の確保のため、必要に応じて地方公共団体や社会福祉施設等の退職者の活用について検討。

12

•

災害救助法における救助の種類に「福祉サービスの提供」が追加されたことから、これまで避難所で活動してきたDWATが、

在宅や自家用車等で避難生活を送る要配慮者等への対応も可能となるよう活動範囲を拡大する。

•

令和6年能登半島地震での対応を踏まえ、DWATを迅速に派遣出来るようにする等の運用の改善を図る。

災害救助法等の改正に伴う対応

• 「場所(避難所)の支援」から「人(避難者)の支援」へ考え方を転換し、避難所に加えて在宅や自家用車等で生活を続ける要配慮者に対

する支援等、場所にとらわれず活動可能とする。

• 活動内容に「要配慮者の情報の収集」を追加し、被災地において報告される情報や在宅等の巡回を通じて要配慮者の把握を行う。

• 災害対策基本法において、被災者援護協力団体の登録制度が創設され、今後内閣府において当該団体の公表が進められていくことから、都

道府県が設置する災害福祉支援ネットワークにおける構成員の例として明記する。

令和6年能登半島地震での対応等を踏まえた対応

• DWATの迅速な派遣に向けた対応

チーム派遣の可能性がある場合には、初動チーム(発災初期の支援に当たるために必要となるチーム)のチーム員に待機を指示。

被災都道府県が甚大な被害により、非被災都道府県に対するチーム派遣要請を行うことができない場合であって、緊急的にDWATの派

遣が必要であると判断した場合は、被災都道府県に替わって一時的に厚生労働省が派遣を要請。

• 他の関係者と連携した支援を行うための対応

被災地の状況把握を行う主体と方法について、市区町村が担う範囲や福祉サービス事業者が対応する範囲等の役割分担や、市区町村か

らの避難行動要支援者名簿の共有方法も含め、平時から取扱いを定める。

保健医療関係者と連携した対応が必要であり、特に保健師等チームとの情報共有の方法等を入念に確認。

重複したアセスメントにより要配慮者の負担を増大させることのないよう、関係者間で情報共有を行い、一緒にアセスメント行うこと

も検討。

• 都道府県における支援体制やDWATの体制強化等を進めるための対応

都道府県が設置する災害福祉支援ネットワークにおける構成員の例として、当事者団体や専門性を有するNPO法人やボランティア団体

等の活動調整や情報共有等のコーディネートを行ういわゆる「災害中間支援組織」を明記。

DWATチーム員の確保のため、必要に応じて地方公共団体や社会福祉施設等の退職者の活用について検討。

12