よむ、つかう、まなぶ。

資料1-2_概要(施策目標Ⅰ-1-1) (6 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/newpage_00152.html |

| 出典情報 | 政策評価に関する有識者会議 医療・衛生WG(第18回 7/14)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

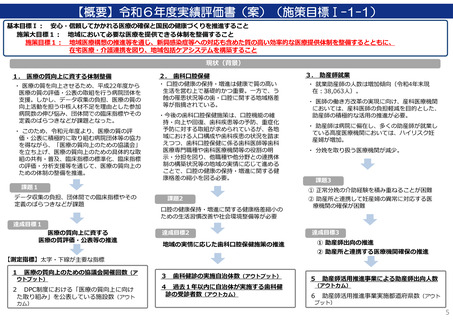

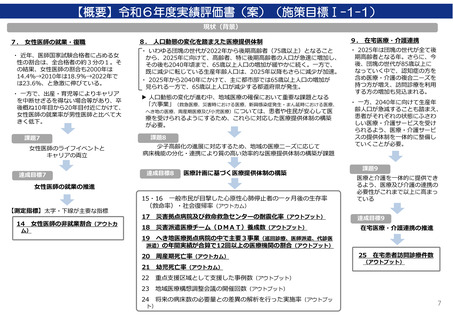

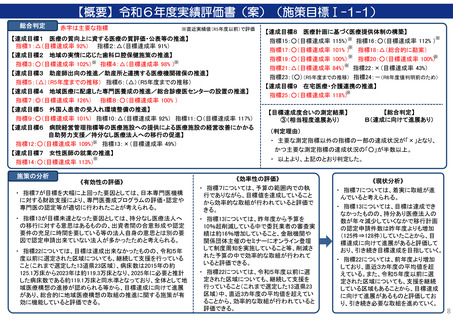

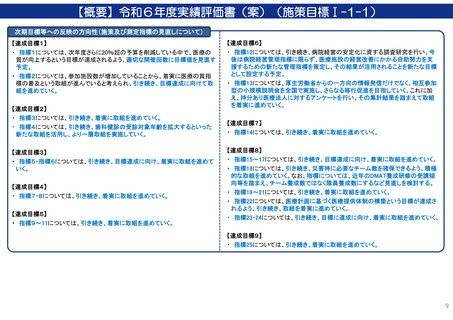

【概要】令和6年度実績評価書(案)(施策目標Ⅰ-1-1)

現状(背景)

4. 質の高い専門医・総合的な診療能力を

有する医師の養成

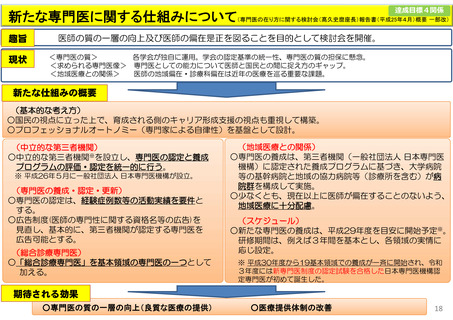

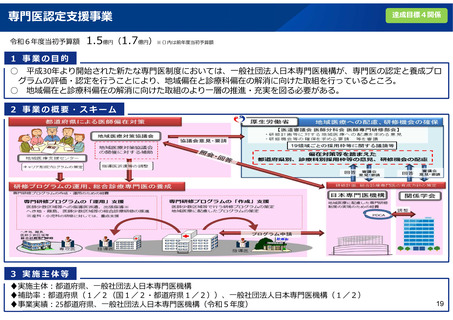

・ 専門医については、かつては認定基準が統一され

ておらず、医師の地域偏在や診療科偏在との関係

から重要な課題とされてきた。

新たに「新専門医制度」が創設され、平成30

年度から養成開始。同制度における基本領域の

新規専門医認定数は年々増加(令和3年度3,962人、

令和4年度7,159人、令和5年度7,376人)。

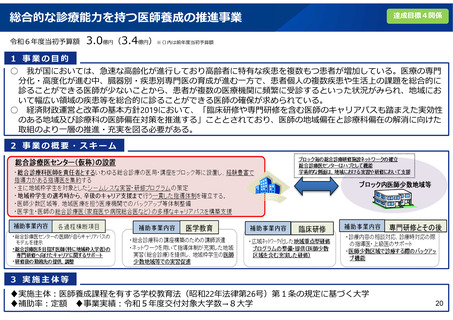

・ 医療の専門分化・高度化が進み、臓器別・疾患別

専門医の育成が進む一方、高齢化が同時に進行。

特定の疾患に限定せず幅広い視野で患者を診る

必要があること、高齢化に伴う特定の臓器や疾

患を超えた多様な問題を抱える患者の増加など

から、総合的な診療能力を持つ医師が必要。

課題4

① 新専門医制度では地域医療や医師のキャリアに

対する配慮を行いながら、質の高い専門医の養

成が求められている。

② 卒前教育から卒後のキャリア支援までを行う一

貫した指導体制の確立による、総合的な診療能

力を持つ医師の養成が求められている。

達成目標4

5.

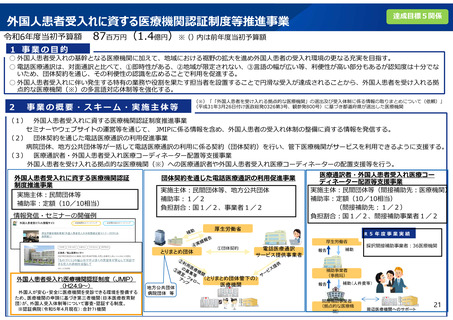

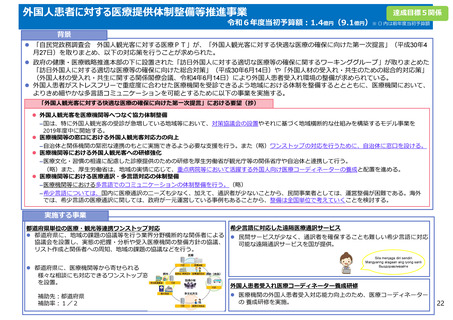

・ 訪日外国人は令和4年10月の水際措置緩和

以降増加し、令和6年は3,687万人。

在留外国人も約377万人(令和6年末時

点)と増加傾向にある。

・ 今後も、日本の医療機関を受診する外国人

患者の増加が予想される中、外国人患者が円

滑に医療機関を受診するにあたり、医療機関

だけではなく、地方自治体、観光事業者・宿

泊事業者等が連携して、地域全体として、外

国人患者の受入体制を構築する必要がある。

課題5

外国人患者が安心・安全に日本の医療サービ

スを受けられるよう、国内の医療機関におい

て、外国人患者の受入環境整備が不可欠

達成目標5

外国人患者の受入れ環境整備の推進

① 地域医療に配慮した専門医養成の推進

② 総合診療医センターの設置の推進

【測定指標】太字・下線が主要な指標

7

日本専門医機構認定の基本領域の専門医数

(アウトカム)

8 総合診療医センターを整備している大学が

所在する都道府県数(アウトカム)

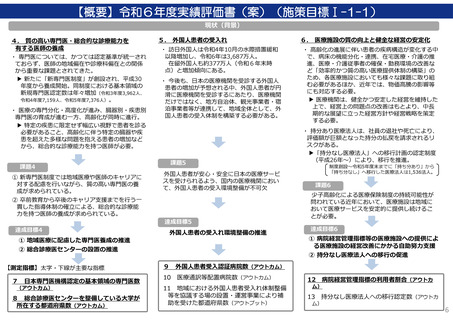

外国人患者の受入れ

9

外国人患者受入認証病院数(アウトカム)

10

医療通訳等配置病院数(アウトカム)

11 地域における外国人患者受入れ体制整備

等を協議する場の設置・運営事業により補

助を受けた都道府県数(アウトプット)

6.

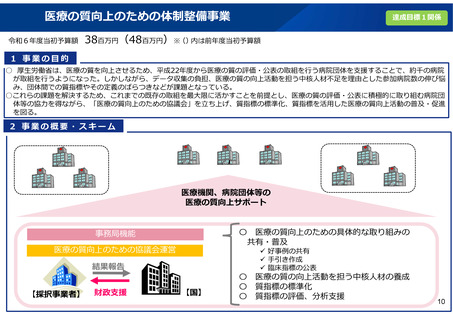

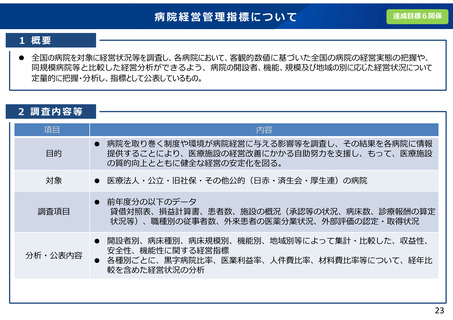

医療施設の質の向上と健全な経営の安定化

・ 高齢化の進展に伴い患者の疾病構造が変化する中

で、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推

進、医療・介護従事者の確保・勤務環境の改善な

ど「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」の

ため、各医療施設においても様々な課題に取り組

む必要があるほか、近年では、物価高騰の影響等

にも対応する必要。

医療機関は、健全かつ安定した経営を維持した

上で、経営上の問題点の改善はもとより、中長

期的な展望に立った経営方針や経営戦略を策定

する必要。

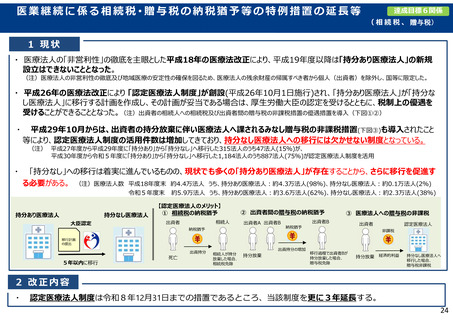

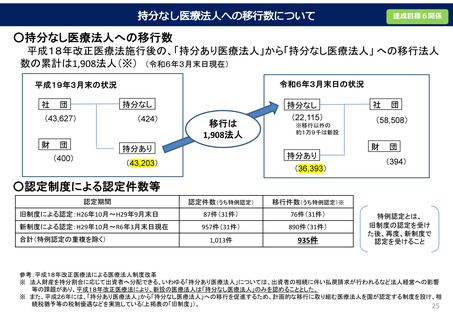

・ 持分あり医療法人は、社員の退社や死亡により、

評価額が巨額となった持分の払戻を請求されるリ

スクがある。

「持分なし医療法人」への移行計画の認定制度

(平成26年~)により、移行を推進。

制度創設~令和5年度末までに「持ち分あり」から

「持ち分なし」へ移行した医療法人は1,536法人。

課題6

少子高齢化による医療保険制度の持続可能性が

問われている近年において、医療施設は地域に

おいて医療サービスを安定的に提供し続けるこ

とが必要。

達成目標6

① 病院経営管理指標等の医療施設への提供によ

る医療施設の経営改善にかかる自助努力支援

② 持分なし医療法人への移行の促進

12

病院経営管理指標の利用者割合(アウトカ

13

持分なし医療法人への移行認定数(アウトカ

ム)

ム)

6

現状(背景)

4. 質の高い専門医・総合的な診療能力を

有する医師の養成

・ 専門医については、かつては認定基準が統一され

ておらず、医師の地域偏在や診療科偏在との関係

から重要な課題とされてきた。

新たに「新専門医制度」が創設され、平成30

年度から養成開始。同制度における基本領域の

新規専門医認定数は年々増加(令和3年度3,962人、

令和4年度7,159人、令和5年度7,376人)。

・ 医療の専門分化・高度化が進み、臓器別・疾患別

専門医の育成が進む一方、高齢化が同時に進行。

特定の疾患に限定せず幅広い視野で患者を診る

必要があること、高齢化に伴う特定の臓器や疾

患を超えた多様な問題を抱える患者の増加など

から、総合的な診療能力を持つ医師が必要。

課題4

① 新専門医制度では地域医療や医師のキャリアに

対する配慮を行いながら、質の高い専門医の養

成が求められている。

② 卒前教育から卒後のキャリア支援までを行う一

貫した指導体制の確立による、総合的な診療能

力を持つ医師の養成が求められている。

達成目標4

5.

・ 訪日外国人は令和4年10月の水際措置緩和

以降増加し、令和6年は3,687万人。

在留外国人も約377万人(令和6年末時

点)と増加傾向にある。

・ 今後も、日本の医療機関を受診する外国人

患者の増加が予想される中、外国人患者が円

滑に医療機関を受診するにあたり、医療機関

だけではなく、地方自治体、観光事業者・宿

泊事業者等が連携して、地域全体として、外

国人患者の受入体制を構築する必要がある。

課題5

外国人患者が安心・安全に日本の医療サービ

スを受けられるよう、国内の医療機関におい

て、外国人患者の受入環境整備が不可欠

達成目標5

外国人患者の受入れ環境整備の推進

① 地域医療に配慮した専門医養成の推進

② 総合診療医センターの設置の推進

【測定指標】太字・下線が主要な指標

7

日本専門医機構認定の基本領域の専門医数

(アウトカム)

8 総合診療医センターを整備している大学が

所在する都道府県数(アウトカム)

外国人患者の受入れ

9

外国人患者受入認証病院数(アウトカム)

10

医療通訳等配置病院数(アウトカム)

11 地域における外国人患者受入れ体制整備

等を協議する場の設置・運営事業により補

助を受けた都道府県数(アウトプット)

6.

医療施設の質の向上と健全な経営の安定化

・ 高齢化の進展に伴い患者の疾病構造が変化する中

で、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推

進、医療・介護従事者の確保・勤務環境の改善な

ど「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」の

ため、各医療施設においても様々な課題に取り組

む必要があるほか、近年では、物価高騰の影響等

にも対応する必要。

医療機関は、健全かつ安定した経営を維持した

上で、経営上の問題点の改善はもとより、中長

期的な展望に立った経営方針や経営戦略を策定

する必要。

・ 持分あり医療法人は、社員の退社や死亡により、

評価額が巨額となった持分の払戻を請求されるリ

スクがある。

「持分なし医療法人」への移行計画の認定制度

(平成26年~)により、移行を推進。

制度創設~令和5年度末までに「持ち分あり」から

「持ち分なし」へ移行した医療法人は1,536法人。

課題6

少子高齢化による医療保険制度の持続可能性が

問われている近年において、医療施設は地域に

おいて医療サービスを安定的に提供し続けるこ

とが必要。

達成目標6

① 病院経営管理指標等の医療施設への提供によ

る医療施設の経営改善にかかる自助努力支援

② 持分なし医療法人への移行の促進

12

病院経営管理指標の利用者割合(アウトカ

13

持分なし医療法人への移行認定数(アウトカ

ム)

ム)

6