よむ、つかう、まなぶ。

資料1-2_概要(施策目標Ⅰ-1-1) (40 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/newpage_00152.html |

| 出典情報 | 政策評価に関する有識者会議 医療・衛生WG(第18回 7/14)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

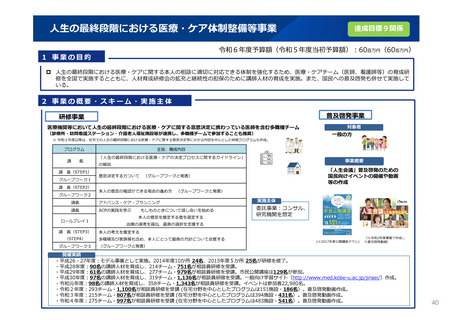

人生の最終段階における医療・ケア体制整備等事業

達成目標9関係

令和6年度予算額(令和5年度当初予算額):60百万円(60百万円)

1 事業の目的

人生の最終段階における医療・ケアに関する本人の相談に適切に対応できる体制を強化するため、医療・ケアチーム(医師、看護師等)の育成研

修を全国で実施するとともに、人材育成研修会の拡充と継続性の担保のために講師人材の育成を実施。また、国民への普及啓発も併せて実施して

いる。

2 事業の概要・スキーム・実施主体

普及啓発事業

研修事業

医療機関等において人生の最終段階における医療・ケアに関する意思決定に携わっている医師を含む多職種チーム

(診療所・訪問看護ステーション・介護老人福祉施設等が連携し、多職種チームで参加することも推奨)

※ 令和2年度以降は、在宅での人生の最終段階における医療・ケアに関する意思決定等にかかる内容を中心とした研修プログラムも作成。

プログラム

講

義

講 義(STEP1)

グループワーク1

講 義(STEP2)

グループワーク2

意思決定する力ついて

本人の意思の確認ができる場合の進め方

ACPの実践を学ぶ

グループワーク3

「人生会議」普及啓発のための

国民向けイベントの開催や動画

等の作成

(グループワークと発表)

講義

(STEP4)

事業概要

の解説

アドバンス・ケア・プランニング

講 義(STEP3)

一般の方

主旨、構成内容

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」

講義

ロールプレイ1

対象者

(グループワークと発表)

もしものときについて話し合いを始める

本人の意思を推定する者を選定する

実施主体

委託事業:コンサル、

研究機関を想定

治療の選考を尋ね、最善の選択を支援する

本人の考えを推定する

多職種及び家族等も含め、本人にとって最善の方針について合意する

(グループワークと発表)

(※2017年度公開講座チラシ)

(※令和2年度事業で作成し

た普及啓発動画)

開催実績

・平成26・27年度:モデル事業として実施。2014年度10か所 24名、2015年度5か所 25名が研修を修了。

・平成28年度:90名の講師人材を育成し、214チーム・751名が相談員研修を受講。

・平成29年度:61名の講師人材を育成し、277チーム・979名が相談員研修を受講。市民公開講座は129名が参加。

・平成30年度:97名の講師人材を育成し、319チーム・1,136名が相談員研修を受講。一般向け学習サイト(http://www.med.kobe-u.ac.jp/jinsei/)作成。

・令和元年度:98名の講師人材を育成し、358チーム・1,343名が相談員研修を受講。イベントは参加者22,980名。

・令和2年度:293チーム・1,100名が相談員研修を受講 (在宅分野を中心としたプログラムは151施設・186名)。普及啓発動画作成。

・令和3年度:215チーム・807名が相談員研修を受講 (在宅分野を中心としたプログラムは394施設・431名)。普及啓発動画作成。

・令和4年度:275チーム・997名が相談員研修を受講 (在宅分野を中心としたプログラムは483施設・541名)。普及啓発動画作成。

40

達成目標9関係

令和6年度予算額(令和5年度当初予算額):60百万円(60百万円)

1 事業の目的

人生の最終段階における医療・ケアに関する本人の相談に適切に対応できる体制を強化するため、医療・ケアチーム(医師、看護師等)の育成研

修を全国で実施するとともに、人材育成研修会の拡充と継続性の担保のために講師人材の育成を実施。また、国民への普及啓発も併せて実施して

いる。

2 事業の概要・スキーム・実施主体

普及啓発事業

研修事業

医療機関等において人生の最終段階における医療・ケアに関する意思決定に携わっている医師を含む多職種チーム

(診療所・訪問看護ステーション・介護老人福祉施設等が連携し、多職種チームで参加することも推奨)

※ 令和2年度以降は、在宅での人生の最終段階における医療・ケアに関する意思決定等にかかる内容を中心とした研修プログラムも作成。

プログラム

講

義

講 義(STEP1)

グループワーク1

講 義(STEP2)

グループワーク2

意思決定する力ついて

本人の意思の確認ができる場合の進め方

ACPの実践を学ぶ

グループワーク3

「人生会議」普及啓発のための

国民向けイベントの開催や動画

等の作成

(グループワークと発表)

講義

(STEP4)

事業概要

の解説

アドバンス・ケア・プランニング

講 義(STEP3)

一般の方

主旨、構成内容

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」

講義

ロールプレイ1

対象者

(グループワークと発表)

もしものときについて話し合いを始める

本人の意思を推定する者を選定する

実施主体

委託事業:コンサル、

研究機関を想定

治療の選考を尋ね、最善の選択を支援する

本人の考えを推定する

多職種及び家族等も含め、本人にとって最善の方針について合意する

(グループワークと発表)

(※2017年度公開講座チラシ)

(※令和2年度事業で作成し

た普及啓発動画)

開催実績

・平成26・27年度:モデル事業として実施。2014年度10か所 24名、2015年度5か所 25名が研修を修了。

・平成28年度:90名の講師人材を育成し、214チーム・751名が相談員研修を受講。

・平成29年度:61名の講師人材を育成し、277チーム・979名が相談員研修を受講。市民公開講座は129名が参加。

・平成30年度:97名の講師人材を育成し、319チーム・1,136名が相談員研修を受講。一般向け学習サイト(http://www.med.kobe-u.ac.jp/jinsei/)作成。

・令和元年度:98名の講師人材を育成し、358チーム・1,343名が相談員研修を受講。イベントは参加者22,980名。

・令和2年度:293チーム・1,100名が相談員研修を受講 (在宅分野を中心としたプログラムは151施設・186名)。普及啓発動画作成。

・令和3年度:215チーム・807名が相談員研修を受講 (在宅分野を中心としたプログラムは394施設・431名)。普及啓発動画作成。

・令和4年度:275チーム・997名が相談員研修を受講 (在宅分野を中心としたプログラムは483施設・541名)。普及啓発動画作成。

40