よむ、つかう、まなぶ。

参考資料2 高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別)) (9 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25107.html |

| 出典情報 | 高齢者医薬品適正使用検討会(第15回 4/13)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

はじめに

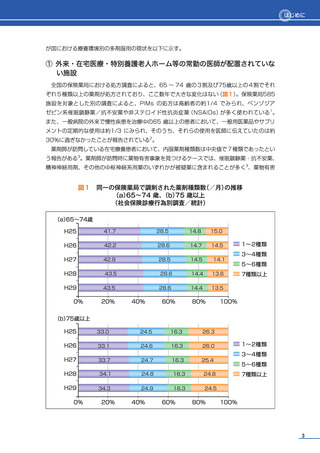

3 各療養環境において共通する留意点

ポリファーマシー対策として、現在服用している処方の確認・見直しを検討する過程において、

アドバンス・ケア・プランニング(Advance Care Planning;ACP)

(以下「ACP」という。

)

や非薬物的対応の視点、患者を共に支える多職種の連携は重要である。これらについて、各療養

環境において共通する留意点として以下に示す。

① ACPが実践されている場合における薬物療法の適正化

ACPは人生の最終段階における医療やケアについて患者本人が家族等や医療・ケアチームと

繰り返し話し合うプロセスであり(一般の方に向けた愛称は「人生会議」

)

、病期に応じて様々な

手法がとられる。ポリファーマシー対策を含む薬物療法の適正化についても、患者・家族の意向

を確認・尊重することが重要である。

② 非薬物的対応の重要性

●

● 生活習慣の改善、環境調整、ケアの工夫

高齢者の種々の療養環境において、薬物療法以外の手段による疾病の予防と治療、健康増進を

実行することなどは、薬物療法と同様に重要である。それらは自助・互助としての生活習慣の改

善、環境調整、ケアの工夫や、専門職が実施する運動療法、食事療法、心理療法、リハビリテー

ションなど多岐にわたる(図3)

。

高齢者は、薬物有害事象によって、ふらつき、転倒、食欲低下、便秘、抑うつ、認知機能低下

といった老年症候群が生じることがあり、そのリスク回避のためにも、薬物療法に先んじて患者

の状態に応じた実施可能な手段を講じることが推奨される。

認知症の高齢者に対する非薬物的対応としては、認知症ケア、認知機能訓練、認知刺激、認知

リハビリテーション、運動療法、芸術療法、回想法などが一般的に行われ、環境調整、介護者に

対するサポート、介護保険サービスの導入なども効果的である。特に認知症の行動・心理症状

(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia;BPSD)の治療にあたっては、

薬剤の使用により錐体外路症状や過鎮静など日常生活動作(Activities of Daily Living;ADL)

に影響を与える薬物有害事象が生じやすいため、緊急対応が求められる場合を除き、まずは非薬

物的対応を行うことが望ましい。

●

● 薬物療法への切り替えの検討

非薬物的対応では効果が不十分又はそれらの実施が困難と考えられた場合、薬物療法への切り

替えを検討する。なお、緊急対応が必要なBPSD、疼痛、急性疾患等に対しては、非薬物的対

応に加えて薬物療法も必要な場合が多い。例えば非薬物的対応を実施したにもかかわらず生活に

支障を来す痛みがある場合には、消炎鎮痛薬を頓服で使用することも考慮する。

●

● 薬物療法からの切り替えの検討

認知症治療薬、催眠鎮静薬・抗不安薬、消炎鎮痛薬等を長期間服用しても状態の改善が認めら

れない場合は、非薬物的対応への切り替えを検討するとともに、減薬又は薬物療法の中止を考慮

する。

5

3 各療養環境において共通する留意点

ポリファーマシー対策として、現在服用している処方の確認・見直しを検討する過程において、

アドバンス・ケア・プランニング(Advance Care Planning;ACP)

(以下「ACP」という。

)

や非薬物的対応の視点、患者を共に支える多職種の連携は重要である。これらについて、各療養

環境において共通する留意点として以下に示す。

① ACPが実践されている場合における薬物療法の適正化

ACPは人生の最終段階における医療やケアについて患者本人が家族等や医療・ケアチームと

繰り返し話し合うプロセスであり(一般の方に向けた愛称は「人生会議」

)

、病期に応じて様々な

手法がとられる。ポリファーマシー対策を含む薬物療法の適正化についても、患者・家族の意向

を確認・尊重することが重要である。

② 非薬物的対応の重要性

●

● 生活習慣の改善、環境調整、ケアの工夫

高齢者の種々の療養環境において、薬物療法以外の手段による疾病の予防と治療、健康増進を

実行することなどは、薬物療法と同様に重要である。それらは自助・互助としての生活習慣の改

善、環境調整、ケアの工夫や、専門職が実施する運動療法、食事療法、心理療法、リハビリテー

ションなど多岐にわたる(図3)

。

高齢者は、薬物有害事象によって、ふらつき、転倒、食欲低下、便秘、抑うつ、認知機能低下

といった老年症候群が生じることがあり、そのリスク回避のためにも、薬物療法に先んじて患者

の状態に応じた実施可能な手段を講じることが推奨される。

認知症の高齢者に対する非薬物的対応としては、認知症ケア、認知機能訓練、認知刺激、認知

リハビリテーション、運動療法、芸術療法、回想法などが一般的に行われ、環境調整、介護者に

対するサポート、介護保険サービスの導入なども効果的である。特に認知症の行動・心理症状

(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia;BPSD)の治療にあたっては、

薬剤の使用により錐体外路症状や過鎮静など日常生活動作(Activities of Daily Living;ADL)

に影響を与える薬物有害事象が生じやすいため、緊急対応が求められる場合を除き、まずは非薬

物的対応を行うことが望ましい。

●

● 薬物療法への切り替えの検討

非薬物的対応では効果が不十分又はそれらの実施が困難と考えられた場合、薬物療法への切り

替えを検討する。なお、緊急対応が必要なBPSD、疼痛、急性疾患等に対しては、非薬物的対

応に加えて薬物療法も必要な場合が多い。例えば非薬物的対応を実施したにもかかわらず生活に

支障を来す痛みがある場合には、消炎鎮痛薬を頓服で使用することも考慮する。

●

● 薬物療法からの切り替えの検討

認知症治療薬、催眠鎮静薬・抗不安薬、消炎鎮痛薬等を長期間服用しても状態の改善が認めら

れない場合は、非薬物的対応への切り替えを検討するとともに、減薬又は薬物療法の中止を考慮

する。

5