よむ、つかう、まなぶ。

参考資料2 高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別)) (15 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25107.html |

| 出典情報 | 高齢者医薬品適正使用検討会(第15回 4/13)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

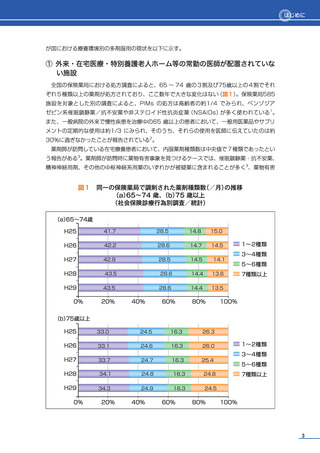

第1部 外来・在宅医療・特別養護老人ホーム等の常勤の医師が配置されていない施設

医師に報告することが求められる。

患者が自宅等の居宅で療養する場合、服薬補助者がいる時間帯に確実に服薬させる体制を整え

るなど、患者本人の日常生活の実態も考慮した服薬アドヒアランスの維持を目指すことが望まれ

る。一方、特別養護老人ホームなどの施設では、施設スタッフが服薬支援を行っているため、外

来通院や居宅での療養時よりも、服薬アドヒアランスが確認しやすい状況にある。

居宅は生活の場としてQOLを高く維持できる快適な環境であり、居宅に可能な限り長く過ご

せるようにすることも重要である。疾患の効果的な治療を目標にするだけでなく、療養環境の

整備、メンタルケア、栄養管理や口腔ケアを含めたヘルスケア、緩和ケア等を行うことが重要

である。また、薬物有害事象によるふらつき・転倒などのQOLを低下させる症状の治療にも配

慮し、薬剤服用期間中の状態を継続的に把握して、定期的に処方内容を確認する必要がある。

●

● 長期通院中(在宅の場合は長期療養中)の処方確認 等

患者の状態が安定している期間は同じ薬剤を継続する場合も多いが、長期療養中に他院から処方

されている薬剤が変更される場合や疾患や身体機能の変化により、薬剤の種類や量の変更が必要に

なることや、処方の変更に伴って服薬状況が変化することもある。そのため、療養環境の変化を問

わず常に全ての使用薬剤を把握し、必要に応じて処方内容を見直すように努める必要がある。

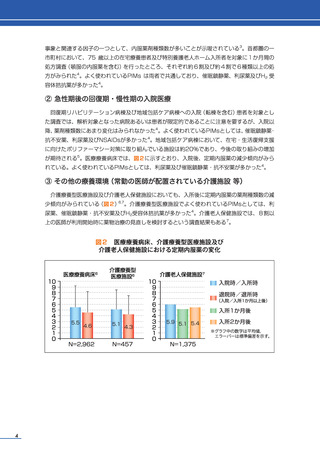

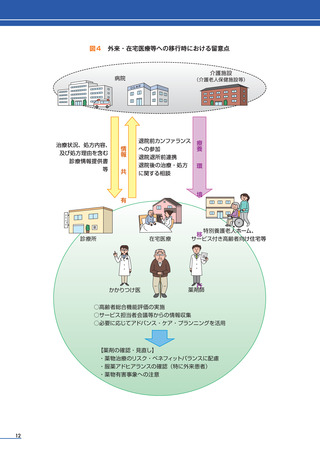

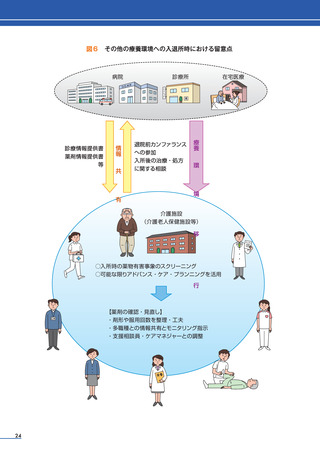

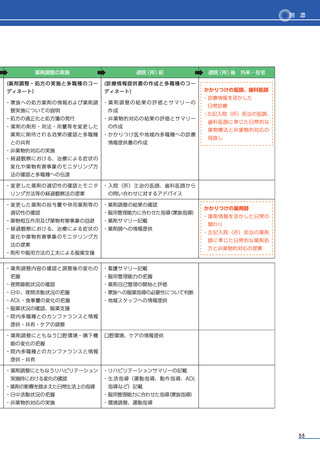

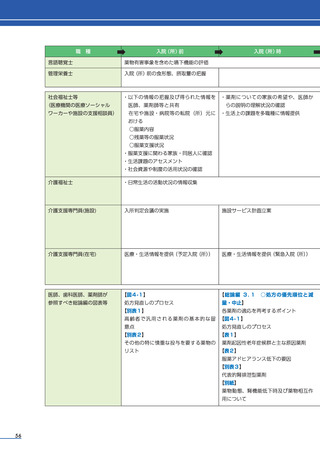

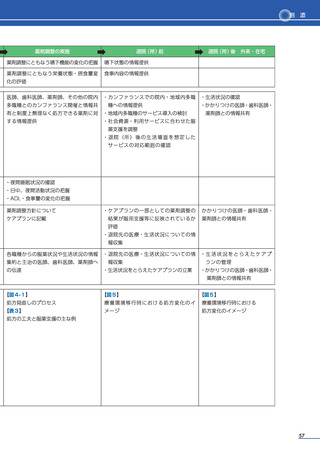

2 外来・在宅医療への移行時における留意点 (図4)

●

● 専門医との協議・連携

地域のかかりつけ医は、退院前カンファランス等を活用して病院の専門医から処方内容を含め

た治療の状況及び処方理由を的確に引き継ぎ、疾患の状態と療養の状況を総合的に評価し、退院

後の生活にあわせた処方を検討する。また、退院後、身体機能に変化が認められた場合には、処

方薬剤の追加・変更又は中止について検討するとともに、患者の状態が安定している場合であっ

てもそれまでの処方を継続する必要性を評価する。その際、医師、歯科医師の専門領域が異なる

ために処方見直しの判断が難しい場合には、病院の専門医との連携を検討することが望ましい。

●

● 多職種等からの情報収集と処方見直しプロセスの実施

退院後、高齢者の生活機能や支援体制によっては、入院中と同じ薬剤を管理し服用することが

困難となる場合があり、このような場合には服薬アドヒアランスの低下とともに病状が悪化する

可能性を考慮する必要がある。また、退院後に活動量や食事量が増加するなど、生活状況が変化

することに伴って、処方の見直しが必要になることもある。そのため、患者の治療やケアにかか

わる多職種とサービス担当者会議等を通じて情報を共有し、療養環境に合わせた処方の見直しや

服薬支援の方法を検討する必要がある。

11

医師に報告することが求められる。

患者が自宅等の居宅で療養する場合、服薬補助者がいる時間帯に確実に服薬させる体制を整え

るなど、患者本人の日常生活の実態も考慮した服薬アドヒアランスの維持を目指すことが望まれ

る。一方、特別養護老人ホームなどの施設では、施設スタッフが服薬支援を行っているため、外

来通院や居宅での療養時よりも、服薬アドヒアランスが確認しやすい状況にある。

居宅は生活の場としてQOLを高く維持できる快適な環境であり、居宅に可能な限り長く過ご

せるようにすることも重要である。疾患の効果的な治療を目標にするだけでなく、療養環境の

整備、メンタルケア、栄養管理や口腔ケアを含めたヘルスケア、緩和ケア等を行うことが重要

である。また、薬物有害事象によるふらつき・転倒などのQOLを低下させる症状の治療にも配

慮し、薬剤服用期間中の状態を継続的に把握して、定期的に処方内容を確認する必要がある。

●

● 長期通院中(在宅の場合は長期療養中)の処方確認 等

患者の状態が安定している期間は同じ薬剤を継続する場合も多いが、長期療養中に他院から処方

されている薬剤が変更される場合や疾患や身体機能の変化により、薬剤の種類や量の変更が必要に

なることや、処方の変更に伴って服薬状況が変化することもある。そのため、療養環境の変化を問

わず常に全ての使用薬剤を把握し、必要に応じて処方内容を見直すように努める必要がある。

2 外来・在宅医療への移行時における留意点 (図4)

●

● 専門医との協議・連携

地域のかかりつけ医は、退院前カンファランス等を活用して病院の専門医から処方内容を含め

た治療の状況及び処方理由を的確に引き継ぎ、疾患の状態と療養の状況を総合的に評価し、退院

後の生活にあわせた処方を検討する。また、退院後、身体機能に変化が認められた場合には、処

方薬剤の追加・変更又は中止について検討するとともに、患者の状態が安定している場合であっ

てもそれまでの処方を継続する必要性を評価する。その際、医師、歯科医師の専門領域が異なる

ために処方見直しの判断が難しい場合には、病院の専門医との連携を検討することが望ましい。

●

● 多職種等からの情報収集と処方見直しプロセスの実施

退院後、高齢者の生活機能や支援体制によっては、入院中と同じ薬剤を管理し服用することが

困難となる場合があり、このような場合には服薬アドヒアランスの低下とともに病状が悪化する

可能性を考慮する必要がある。また、退院後に活動量や食事量が増加するなど、生活状況が変化

することに伴って、処方の見直しが必要になることもある。そのため、患者の治療やケアにかか

わる多職種とサービス担当者会議等を通じて情報を共有し、療養環境に合わせた処方の見直しや

服薬支援の方法を検討する必要がある。

11