よむ、つかう、まなぶ。

参考資料2 高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別)) (23 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25107.html |

| 出典情報 | 高齢者医薬品適正使用検討会(第15回 4/13)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第2部

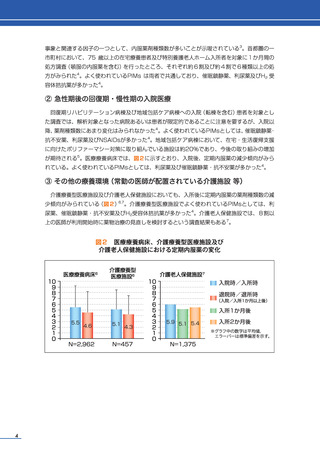

急性期後の回復期・慢性期の入院医療

3 処方検討時の留意点

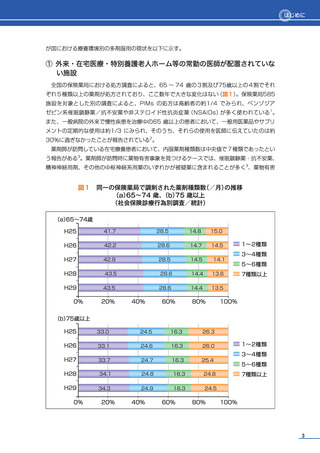

① ポリファーマシー関連の問題の評価

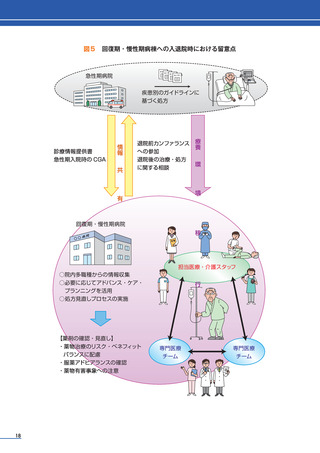

回復期・慢性期病棟への入院時は、診療科・医療機関が複数関わることにより生じた重複処方

や、前医への確認を経ても処方理由の把握が判然としない処方の整理を行う良い機会である。身

体機能や活動性の低下に伴い薬物有害事象(過降圧、低血糖、転倒、せん妄など)が起こりやす

くなるため、

「現在の患者の状態」に対応した処方であるかを評価することが重要である。

② 処方の優先順位と減量・中止

●

● 回復期・慢性期で想定される状況とモニタリング

回復期・慢性期移行時には、病態の変化に伴い、これまで見られなかった薬物有害事象が発現

することがあるため、特に一度見直した処方であっても評価をあらためて行うべきである。それ

まで必要であった薬物療法でも、表6に示すような身体機能や活動の低下により薬物有害事象の

リスクが増大してベネフィットを上回ると考えられた場合は、処方内容の変更を検討する。さら

に、複数の同種同効薬を使用する場合、薬効の重複に伴い薬物有害事象のリスクが高くなること

も考慮し、必要に応じて一部の薬剤の減量・中止を検討する。また、薬物有害事象の発現を伴わ

ないPIMsや処方理由が不明確な処方は処方見直しの対象からは見落とされがちではあるが、薬

物有害事象の未然回避、重篤化防止の観点から対応を行うことが推奨される。

処方の検討は、常に患者の状態に合わせて評価を繰り返し行うべきである。また、その後の療

養環境も見据えて、適切な薬物療法を継続させるための服薬支援も同時に行うことが望ましい。

19

急性期後の回復期・慢性期の入院医療

3 処方検討時の留意点

① ポリファーマシー関連の問題の評価

回復期・慢性期病棟への入院時は、診療科・医療機関が複数関わることにより生じた重複処方

や、前医への確認を経ても処方理由の把握が判然としない処方の整理を行う良い機会である。身

体機能や活動性の低下に伴い薬物有害事象(過降圧、低血糖、転倒、せん妄など)が起こりやす

くなるため、

「現在の患者の状態」に対応した処方であるかを評価することが重要である。

② 処方の優先順位と減量・中止

●

● 回復期・慢性期で想定される状況とモニタリング

回復期・慢性期移行時には、病態の変化に伴い、これまで見られなかった薬物有害事象が発現

することがあるため、特に一度見直した処方であっても評価をあらためて行うべきである。それ

まで必要であった薬物療法でも、表6に示すような身体機能や活動の低下により薬物有害事象の

リスクが増大してベネフィットを上回ると考えられた場合は、処方内容の変更を検討する。さら

に、複数の同種同効薬を使用する場合、薬効の重複に伴い薬物有害事象のリスクが高くなること

も考慮し、必要に応じて一部の薬剤の減量・中止を検討する。また、薬物有害事象の発現を伴わ

ないPIMsや処方理由が不明確な処方は処方見直しの対象からは見落とされがちではあるが、薬

物有害事象の未然回避、重篤化防止の観点から対応を行うことが推奨される。

処方の検討は、常に患者の状態に合わせて評価を繰り返し行うべきである。また、その後の療

養環境も見据えて、適切な薬物療法を継続させるための服薬支援も同時に行うことが望ましい。

19