よむ、つかう、まなぶ。

参考資料2 高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別)) (20 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25107.html |

| 出典情報 | 高齢者医薬品適正使用検討会(第15回 4/13)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

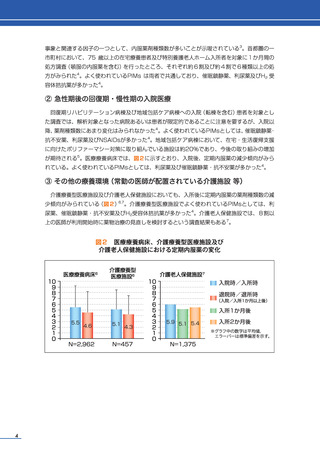

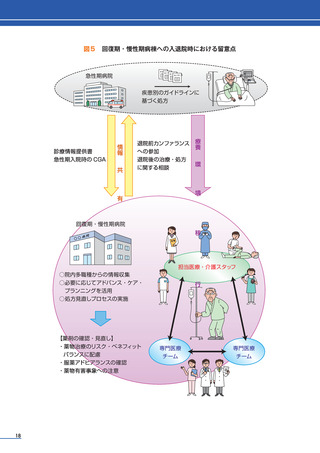

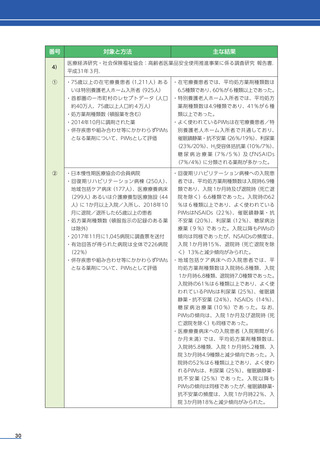

第2部では、急性期後の医療のうち、主に回復期の医療を担う地域包括ケア病棟や回復期リハ

ビリテーション病棟等と、主に慢性期の医療を担う医療療養病棟や障害者病棟等での入院医療に

おける考え方及び留意事項について記す。

1 入院時の処方確認・見直しの考え方

●

● 処方確認・見直し

回復期・慢性期では、前医からの情報提供に加えて病棟配置の各専門職から得た情報を基に、

入院担当医が病状、認知機能、栄養状態、入院前の生活環境等の多面的要素について、CGA等

を利用して総合的に評価した上で処方することが求められる。一方で、急性期病院の入院前にお

ける慢性疾患のための処方が、急性期の病状や治療に伴い変更又は中止されることもある。この

ため、急性期に追加した薬剤のうち、病状の安定に伴い減量・中止できる薬剤の有無や、急性期

に中止した薬剤の再開などについての検討が求められる。処方を見直す際は、必要に応じて

ACP等を通じて患者本人の価値観に基づく意思決定支援を行い、認知症や意識障害等により、

患者が意思表明できない場合には、意思決定支援者としての家族等や医療・ケアチームとともに

支援をしていくことになる。

●

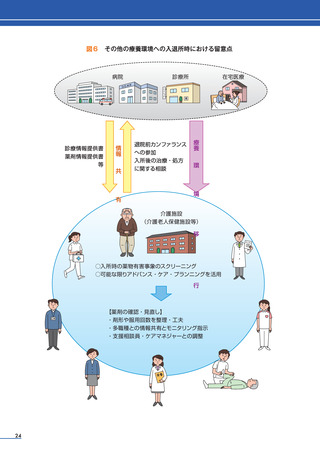

● 在宅や施設療養への療養環境移行に対する考慮

急性期では医師、歯科医師、薬剤師などの医療スタッフによって服薬コンプライアンスが確保

されるが、回復期・慢性期では、その後の療養環境移行を考慮した処方見直しの検討が求められ

るため、特に長期処方となることが想定される在宅医療へ移行する場合には、認知機能の低下等

によるアドヒアランスの低下に留意する必要がある。処方見直しに際しては、患者本人・家族等

を交えた入退院支援カンファランス等を通じて、服用管理能力の把握と移行先での生活やサポー

トする同居者の有無を見据えた工夫や服薬支援を考える必要があり、急性期病院の入院前から関

わっていた介護支援専門員等からの情報が有用となる。

●

● 入院前の医師、歯科医師、薬剤師との情報共有

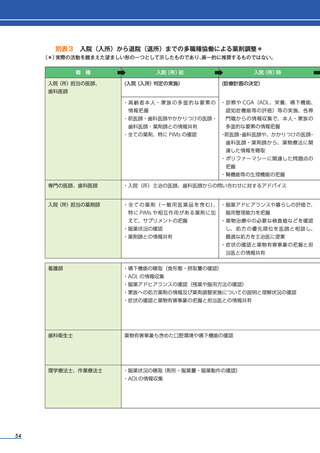

回復期・慢性期病棟への入院に際しては、表3に示すとおり急性期病院に入院した時のCGAや、

専門医からの病状や治療方針などの情報に加えて、急性期病院入院前における状況等についても

共有しておくことが望ましい。

表3

情報共有が望まれる事項

⃝急性期病院入院時のCGA

⃝急性期における処方内容

⃝治療の中心となる薬剤及び観察項目とその対応

⃝急性期における病状や専門医の治療方針

⃝急性期における生活支援の内容とアセスメント

⃝今後の療養環境を想定した増悪時の対応

⃝急性期病院入院前の状況(CGA、生活支援、処方状況)

16

ビリテーション病棟等と、主に慢性期の医療を担う医療療養病棟や障害者病棟等での入院医療に

おける考え方及び留意事項について記す。

1 入院時の処方確認・見直しの考え方

●

● 処方確認・見直し

回復期・慢性期では、前医からの情報提供に加えて病棟配置の各専門職から得た情報を基に、

入院担当医が病状、認知機能、栄養状態、入院前の生活環境等の多面的要素について、CGA等

を利用して総合的に評価した上で処方することが求められる。一方で、急性期病院の入院前にお

ける慢性疾患のための処方が、急性期の病状や治療に伴い変更又は中止されることもある。この

ため、急性期に追加した薬剤のうち、病状の安定に伴い減量・中止できる薬剤の有無や、急性期

に中止した薬剤の再開などについての検討が求められる。処方を見直す際は、必要に応じて

ACP等を通じて患者本人の価値観に基づく意思決定支援を行い、認知症や意識障害等により、

患者が意思表明できない場合には、意思決定支援者としての家族等や医療・ケアチームとともに

支援をしていくことになる。

●

● 在宅や施設療養への療養環境移行に対する考慮

急性期では医師、歯科医師、薬剤師などの医療スタッフによって服薬コンプライアンスが確保

されるが、回復期・慢性期では、その後の療養環境移行を考慮した処方見直しの検討が求められ

るため、特に長期処方となることが想定される在宅医療へ移行する場合には、認知機能の低下等

によるアドヒアランスの低下に留意する必要がある。処方見直しに際しては、患者本人・家族等

を交えた入退院支援カンファランス等を通じて、服用管理能力の把握と移行先での生活やサポー

トする同居者の有無を見据えた工夫や服薬支援を考える必要があり、急性期病院の入院前から関

わっていた介護支援専門員等からの情報が有用となる。

●

● 入院前の医師、歯科医師、薬剤師との情報共有

回復期・慢性期病棟への入院に際しては、表3に示すとおり急性期病院に入院した時のCGAや、

専門医からの病状や治療方針などの情報に加えて、急性期病院入院前における状況等についても

共有しておくことが望ましい。

表3

情報共有が望まれる事項

⃝急性期病院入院時のCGA

⃝急性期における処方内容

⃝治療の中心となる薬剤及び観察項目とその対応

⃝急性期における病状や専門医の治療方針

⃝急性期における生活支援の内容とアセスメント

⃝今後の療養環境を想定した増悪時の対応

⃝急性期病院入院前の状況(CGA、生活支援、処方状況)

16