よむ、つかう、まなぶ。

参考資料2 高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別)) (8 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25107.html |

| 出典情報 | 高齢者医薬品適正使用検討会(第15回 4/13)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

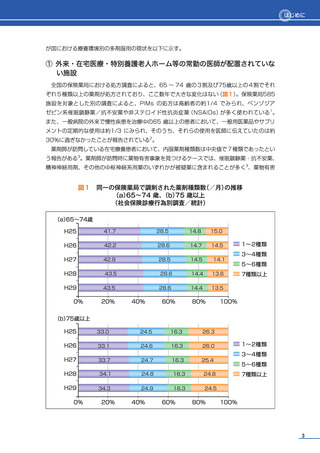

事象と関連する因子の一つとして、内服薬剤種類数が多いことが示唆されている3。首都圏の一

市町村において、75 歳以上の在宅療養患者及び特別養護老人ホーム入所者を対象に1か月間の

処方調査(頓服の内服薬を含む)を行ったところ、それぞれ約6割及び約4割で6種類以上の処

方がみられた4。よく使われているPIMs は両者で共通しており、催眠鎮静薬、利尿薬及びH2 受

容体拮抗薬が多かった4。

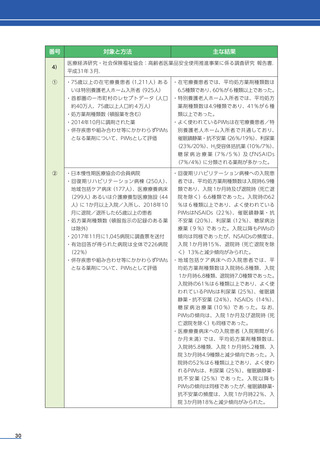

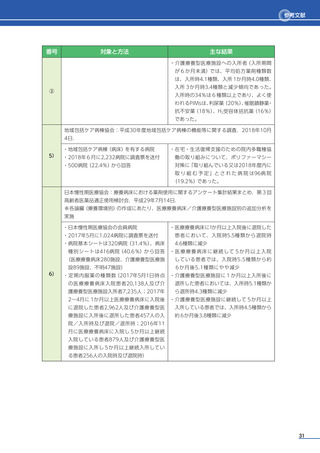

② 急性期後の回復期・慢性期の入院医療

回復期リハビリテーション病棟及び地域包括ケア病棟への入院(転棟を含む)患者を対象とし

た調査では、解析対象となった病院あるいは患者が限定的であることに注意を要するが、入院以

降、薬剤種類数にあまり変化はみられなかった4。よく使われているPIMsとしては、催眠鎮静薬・

抗不安薬、利尿薬及びNSAIDsが多かった4。地域包括ケア病棟において、在宅・生活復帰支援

に向けたポリファーマシー対策に取り組んでいる施設は約20%であり、今後の取り組みの増加

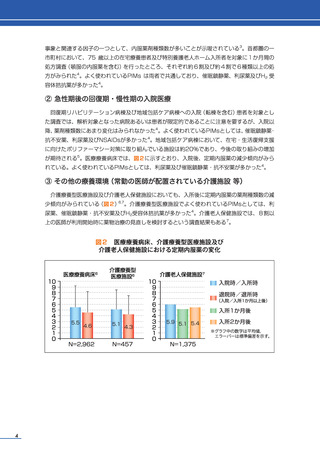

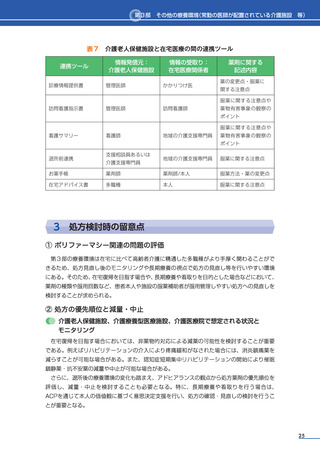

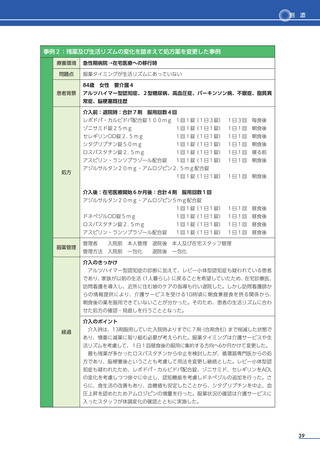

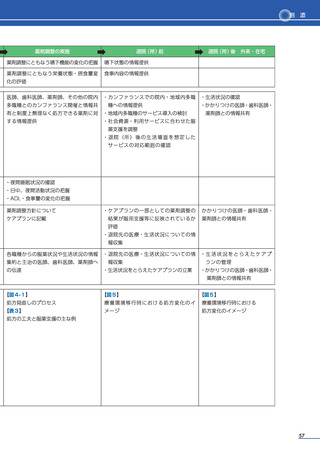

が期待される5。医療療養病床では、図2に示すとおり、入院後、定期内服薬の減少傾向がみら

れている。よく使われているPIMsとしては、利尿薬及び催眠鎮静薬・抗不安薬が多かった4。

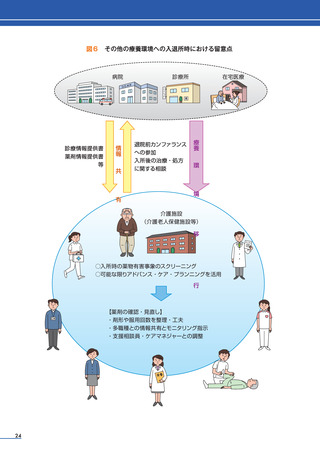

③ その他の療養環境(常勤の医師が配置されている介護施設 等)

介護療養型医療施設及び介護老人保健施設においても、入所後に定期内服薬の薬剤種類数の減

少傾向がみられている(図2)6,7。介護療養型医療施設でよく使われているPIMsとしては、利

尿薬、催眠鎮静薬・抗不安薬及びH2受容体拮抗薬が多かった4。介護老人保健施設では、8割以

上の医師が利用開始時に薬物治療の見直しを検討するという調査結果もある7。

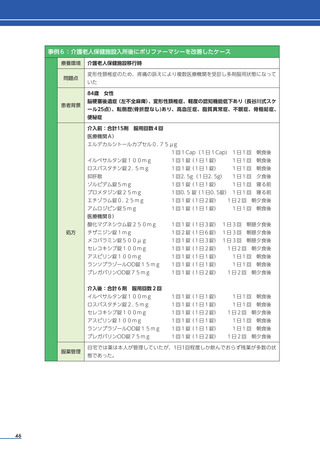

図2 医療療養病床、介護療養型医療施設及び

介護老人保健施設における定期内服薬の変化

医療療養病床6

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

5.5

4.6

N=2,962

4

介護療養型

医療施設6

5.1

4.3

N=457

介護老人保健施設7

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

入院時/入所時

退院時/退所時

(入院/入所1か月以上後)

入所1か月後

5.9 5.1 5.4

入所2か月後

※グラフ中の数字は平均値,

エラーバーは標準偏差を示す。

N=1,375

市町村において、75 歳以上の在宅療養患者及び特別養護老人ホーム入所者を対象に1か月間の

処方調査(頓服の内服薬を含む)を行ったところ、それぞれ約6割及び約4割で6種類以上の処

方がみられた4。よく使われているPIMs は両者で共通しており、催眠鎮静薬、利尿薬及びH2 受

容体拮抗薬が多かった4。

② 急性期後の回復期・慢性期の入院医療

回復期リハビリテーション病棟及び地域包括ケア病棟への入院(転棟を含む)患者を対象とし

た調査では、解析対象となった病院あるいは患者が限定的であることに注意を要するが、入院以

降、薬剤種類数にあまり変化はみられなかった4。よく使われているPIMsとしては、催眠鎮静薬・

抗不安薬、利尿薬及びNSAIDsが多かった4。地域包括ケア病棟において、在宅・生活復帰支援

に向けたポリファーマシー対策に取り組んでいる施設は約20%であり、今後の取り組みの増加

が期待される5。医療療養病床では、図2に示すとおり、入院後、定期内服薬の減少傾向がみら

れている。よく使われているPIMsとしては、利尿薬及び催眠鎮静薬・抗不安薬が多かった4。

③ その他の療養環境(常勤の医師が配置されている介護施設 等)

介護療養型医療施設及び介護老人保健施設においても、入所後に定期内服薬の薬剤種類数の減

少傾向がみられている(図2)6,7。介護療養型医療施設でよく使われているPIMsとしては、利

尿薬、催眠鎮静薬・抗不安薬及びH2受容体拮抗薬が多かった4。介護老人保健施設では、8割以

上の医師が利用開始時に薬物治療の見直しを検討するという調査結果もある7。

図2 医療療養病床、介護療養型医療施設及び

介護老人保健施設における定期内服薬の変化

医療療養病床6

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

5.5

4.6

N=2,962

4

介護療養型

医療施設6

5.1

4.3

N=457

介護老人保健施設7

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

入院時/入所時

退院時/退所時

(入院/入所1か月以上後)

入所1か月後

5.9 5.1 5.4

入所2か月後

※グラフ中の数字は平均値,

エラーバーは標準偏差を示す。

N=1,375