よむ、つかう、まなぶ。

参考資料2 高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別)) (12 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25107.html |

| 出典情報 | 高齢者医薬品適正使用検討会(第15回 4/13)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

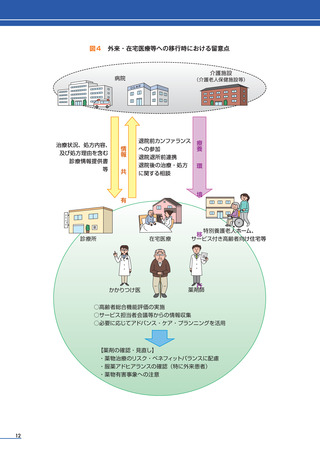

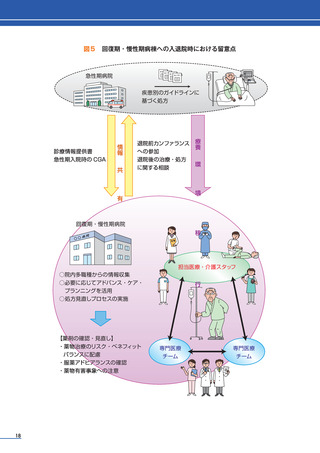

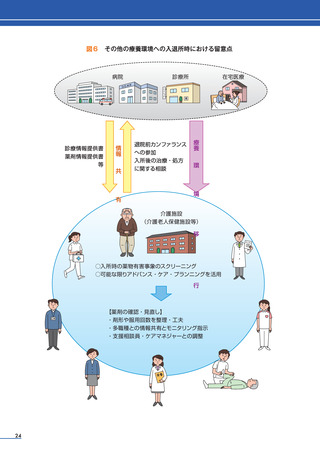

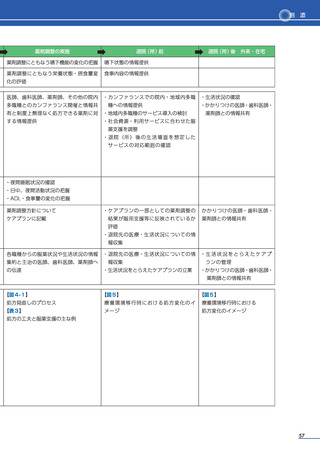

場合には、入院・入所中に各職種が共有していた情報を、地域の多職種と共有することが望まし

い。医師、歯科医師からの診療情報提供書に加えて、薬剤師から薬局薬剤師に向けた薬剤情報提

供書など、地域の医師会、歯科医師会、薬剤師会等と情報を提供するための手段等をあらかじめ

策定しておき、

療養環境移行時に起こりうる処方変更に関する情報を共有する工夫が必要である。

このように地域での効果的かつ安全な薬物療法が実践できるよう、医師、歯科医師、薬剤師は、

かかりつけ機能を発揮し、療養環境の移行時にも医療情報が途切れないように配慮したい。

また、患者が入院・入所した場合でも、退院・退所により再び地域に戻って来るため、退院・

退所の際にはこれまでの医療・介護のスタッフによるサービスが再開されることが望まれる。

●

● お薬手帳等を活用した連携・協働

療養の場を問わず、お薬手帳を活用した医師、歯科医師、薬剤師、その他の医療スタッフの連

携・協働が望まれる。薬剤を適正に処方するためには、医師、歯科医師、薬剤師は、患者の状態

を把握し、その時点で服用している全ての薬剤を把握することが不可欠であり、患者が医療機関

や薬局で薬剤を受け取る際にお薬手帳を活用するよう促す必要がある。また、処方された薬剤の

他、一般用医薬品等の使用状況を把握することも重要である。さらに、病名、血圧等の所見、肝・

腎機能等の検査値、処方変更の理由などもお薬手帳等へ適宜記入することが望ましい。

一方で、お薬手帳で全ての薬剤が管理されているとは限らないため、記載されている情報が不

十分である可能性を念頭に置きつつ、関係する医療スタッフと連携し、情報を補完する姿勢も必

要である。

●

● 服薬アドヒアランスの改善

医師、歯科医師、薬剤師は、患者及び家族、医療・介護スタッフからの情報を基に服薬状況を

評価するとともに、処方内容のみならず、服薬アドヒアランス上の問題点の有無を確認する視点

も必要である。認知機能低下、難聴、視力低下、嚥下機能障害などによりアドヒアランス※2の維

持が困難な場合には、その原因を考察し、服薬の維持・改善に努めるべく服薬を支援する方法を

具体的に提案した上で処方の見直しを検討する。なお、具体的な服薬アドヒアランス低下の要因

については総論編の表2を、処方の工夫や服薬支援については総論編の表3を参照いただきたい。

服薬アドヒアランスを維持するためには、早めに家族などの互助も取り入れ、習慣化すること

が望ましい。残薬が多い場合には、処方日数の調整だけでなく、残薬が発生する要因を聞き出し、

服薬環境に合わせた服用回数の調整を行う必要もある。認知症の高齢者では、服用状況を管理で

きない可能性が高いため、服薬補助者を決めて、残薬と空包の確認を習慣化するなどにより、在

宅等でも管理可能な期間を延長することができる。また、

服薬補助者による管理が難しい場合は、

薬剤を服薬カレンダーへセットするなどの方法によって、アドヒアランスを確認することが望ま

しい。本人又は服薬補助者が、お薬手帳を用いて医師、歯科医師、薬剤師に服薬状況を伝えるこ

とで、残薬を確認できるだけでなく、医師、歯科医師は症状と薬効との関係を把握し、必要に応

じて処方を見直し、服薬を継続させることが可能となる。

※2:アドヒアランスとコンプライアンス:服薬行為における遵守に対する用語として、アドヒアランスは「患者

が積極的に治療方針の決定に参加し、その決定に従って服薬すること」に対し、コンプライアンスは「患者

が医療関係者の指示通り治療を受けること」である。患者との相互理解という点でアドヒアランスを用いる

のが最近では一般的であるが、理解や意思決定の困難な患者ではコンプライアンスに該当する場合もある。

8

い。医師、歯科医師からの診療情報提供書に加えて、薬剤師から薬局薬剤師に向けた薬剤情報提

供書など、地域の医師会、歯科医師会、薬剤師会等と情報を提供するための手段等をあらかじめ

策定しておき、

療養環境移行時に起こりうる処方変更に関する情報を共有する工夫が必要である。

このように地域での効果的かつ安全な薬物療法が実践できるよう、医師、歯科医師、薬剤師は、

かかりつけ機能を発揮し、療養環境の移行時にも医療情報が途切れないように配慮したい。

また、患者が入院・入所した場合でも、退院・退所により再び地域に戻って来るため、退院・

退所の際にはこれまでの医療・介護のスタッフによるサービスが再開されることが望まれる。

●

● お薬手帳等を活用した連携・協働

療養の場を問わず、お薬手帳を活用した医師、歯科医師、薬剤師、その他の医療スタッフの連

携・協働が望まれる。薬剤を適正に処方するためには、医師、歯科医師、薬剤師は、患者の状態

を把握し、その時点で服用している全ての薬剤を把握することが不可欠であり、患者が医療機関

や薬局で薬剤を受け取る際にお薬手帳を活用するよう促す必要がある。また、処方された薬剤の

他、一般用医薬品等の使用状況を把握することも重要である。さらに、病名、血圧等の所見、肝・

腎機能等の検査値、処方変更の理由などもお薬手帳等へ適宜記入することが望ましい。

一方で、お薬手帳で全ての薬剤が管理されているとは限らないため、記載されている情報が不

十分である可能性を念頭に置きつつ、関係する医療スタッフと連携し、情報を補完する姿勢も必

要である。

●

● 服薬アドヒアランスの改善

医師、歯科医師、薬剤師は、患者及び家族、医療・介護スタッフからの情報を基に服薬状況を

評価するとともに、処方内容のみならず、服薬アドヒアランス上の問題点の有無を確認する視点

も必要である。認知機能低下、難聴、視力低下、嚥下機能障害などによりアドヒアランス※2の維

持が困難な場合には、その原因を考察し、服薬の維持・改善に努めるべく服薬を支援する方法を

具体的に提案した上で処方の見直しを検討する。なお、具体的な服薬アドヒアランス低下の要因

については総論編の表2を、処方の工夫や服薬支援については総論編の表3を参照いただきたい。

服薬アドヒアランスを維持するためには、早めに家族などの互助も取り入れ、習慣化すること

が望ましい。残薬が多い場合には、処方日数の調整だけでなく、残薬が発生する要因を聞き出し、

服薬環境に合わせた服用回数の調整を行う必要もある。認知症の高齢者では、服用状況を管理で

きない可能性が高いため、服薬補助者を決めて、残薬と空包の確認を習慣化するなどにより、在

宅等でも管理可能な期間を延長することができる。また、

服薬補助者による管理が難しい場合は、

薬剤を服薬カレンダーへセットするなどの方法によって、アドヒアランスを確認することが望ま

しい。本人又は服薬補助者が、お薬手帳を用いて医師、歯科医師、薬剤師に服薬状況を伝えるこ

とで、残薬を確認できるだけでなく、医師、歯科医師は症状と薬効との関係を把握し、必要に応

じて処方を見直し、服薬を継続させることが可能となる。

※2:アドヒアランスとコンプライアンス:服薬行為における遵守に対する用語として、アドヒアランスは「患者

が積極的に治療方針の決定に参加し、その決定に従って服薬すること」に対し、コンプライアンスは「患者

が医療関係者の指示通り治療を受けること」である。患者との相互理解という点でアドヒアランスを用いる

のが最近では一般的であるが、理解や意思決定の困難な患者ではコンプライアンスに該当する場合もある。

8