よむ、つかう、まなぶ。

参考資料2 高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別)) (21 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25107.html |

| 出典情報 | 高齢者医薬品適正使用検討会(第15回 4/13)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

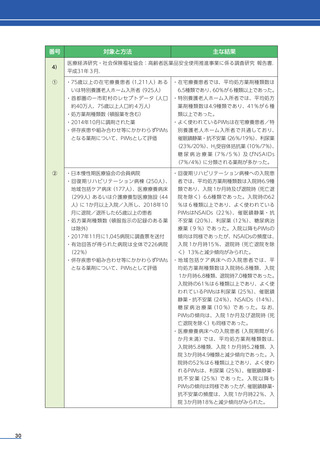

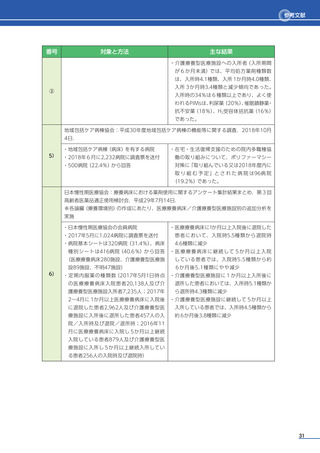

第2部

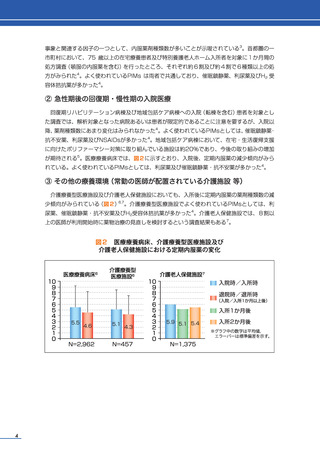

急性期後の回復期・慢性期の入院医療

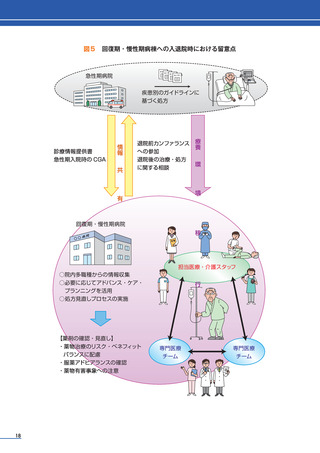

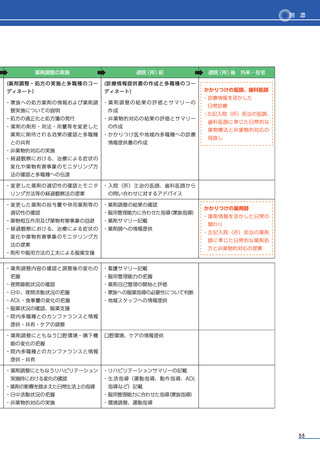

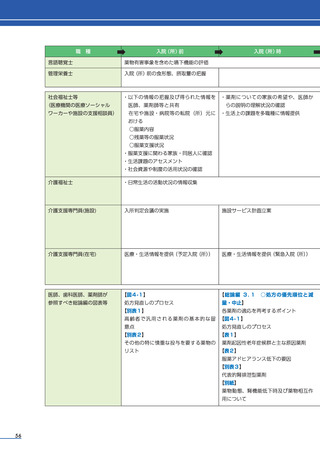

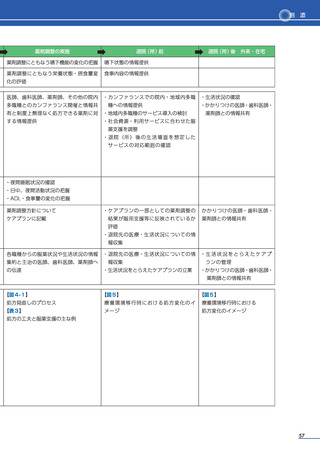

2 入院中から退院までの留意点(図5)

●

● 専門医との協議・連携

回復期・慢性期は急性期に比べて入院期間が長くなることを考慮の上、イニシアティブを持つ

入院担当の医師が疾病ごとの専門医と協議し、継続が必要な薬剤と減薬可能な薬剤の有無につい

て検討し、処方見直し後の患者の観察項目を共有する。加えて、その疾患の増悪時の対応などに

対し、十分に連携する必要がある。

●

● 院内多職種等からの情報収集と処方見直しプロセスの実施

処方が確定した後も、日々の病棟業務において、薬剤師、看護師、理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士、管理栄養士、介護職種などの医療・介護スタッフは患者の状態を把握し、変化が認

められた場合は入院担当の医師に連絡する必要がある。

ポリファーマシーによる影響が疑われた場合には、入院担当の医師・歯科医師は薬剤師やその

他の職種と共に退院後の生活に大きな影響を及ぼすと考えられる事項(表4)等について、評価

と非薬物的対応(図3)を検討する。また、専門医療チーム(表5)や、病棟配置の薬剤師や他職

種と連携して、リハビリテーションや栄養管理、認知症ケア等を包括的に患者へ提供することも

重要である。

表4 入院中に評価・対応するべき

退院後の生活に影響を及ぼす事項

⃝血圧低下や覚醒レベルの低下の有無

⃝摂食・服薬に必要な嚥下機能の有無

⃝サルコペニアや栄養過多等の有無

⃝認知機能の低下レベルやBPSDの有無

⃝服薬アドヒアランスの低下の有無

⃝睡眠障害の有無

表5 病棟横断的な専門医療

チームの例

⃝栄養サポートチーム

⃝皮膚・排泄ケアチーム

⃝褥瘡対策チーム

⃝緩和ケアチーム

⃝認知症ケアチーム

●

● 退院に向けた地域のかかりつけ医や薬剤師との連携、情報の引継ぎ

退院時には、入院中に薬剤の変更、中止が行われた理由や処方変更後の状態について、地域の

かかりつけ医や薬剤師に十分に情報提供する必要がある。入院中に変更した薬剤がコミュニケー

ション不足により変更前の処方に戻されることは避けたい。また、急性期病院に入院する以前に

複数の医師、歯科医師が処方していた場合、入院前の療養環境に戻っても適正な服薬が維持され

るように、退院に向けて、今後の処方を取りまとめる医師、歯科医師を決めておくことが推奨さ

れる。さらに、退院後の療養において留意すべき観察事項や増悪時の対応などについて関係者間

であらかじめ協議を行っておくことが望ましい。

17

急性期後の回復期・慢性期の入院医療

2 入院中から退院までの留意点(図5)

●

● 専門医との協議・連携

回復期・慢性期は急性期に比べて入院期間が長くなることを考慮の上、イニシアティブを持つ

入院担当の医師が疾病ごとの専門医と協議し、継続が必要な薬剤と減薬可能な薬剤の有無につい

て検討し、処方見直し後の患者の観察項目を共有する。加えて、その疾患の増悪時の対応などに

対し、十分に連携する必要がある。

●

● 院内多職種等からの情報収集と処方見直しプロセスの実施

処方が確定した後も、日々の病棟業務において、薬剤師、看護師、理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士、管理栄養士、介護職種などの医療・介護スタッフは患者の状態を把握し、変化が認

められた場合は入院担当の医師に連絡する必要がある。

ポリファーマシーによる影響が疑われた場合には、入院担当の医師・歯科医師は薬剤師やその

他の職種と共に退院後の生活に大きな影響を及ぼすと考えられる事項(表4)等について、評価

と非薬物的対応(図3)を検討する。また、専門医療チーム(表5)や、病棟配置の薬剤師や他職

種と連携して、リハビリテーションや栄養管理、認知症ケア等を包括的に患者へ提供することも

重要である。

表4 入院中に評価・対応するべき

退院後の生活に影響を及ぼす事項

⃝血圧低下や覚醒レベルの低下の有無

⃝摂食・服薬に必要な嚥下機能の有無

⃝サルコペニアや栄養過多等の有無

⃝認知機能の低下レベルやBPSDの有無

⃝服薬アドヒアランスの低下の有無

⃝睡眠障害の有無

表5 病棟横断的な専門医療

チームの例

⃝栄養サポートチーム

⃝皮膚・排泄ケアチーム

⃝褥瘡対策チーム

⃝緩和ケアチーム

⃝認知症ケアチーム

●

● 退院に向けた地域のかかりつけ医や薬剤師との連携、情報の引継ぎ

退院時には、入院中に薬剤の変更、中止が行われた理由や処方変更後の状態について、地域の

かかりつけ医や薬剤師に十分に情報提供する必要がある。入院中に変更した薬剤がコミュニケー

ション不足により変更前の処方に戻されることは避けたい。また、急性期病院に入院する以前に

複数の医師、歯科医師が処方していた場合、入院前の療養環境に戻っても適正な服薬が維持され

るように、退院に向けて、今後の処方を取りまとめる医師、歯科医師を決めておくことが推奨さ

れる。さらに、退院後の療養において留意すべき観察事項や増悪時の対応などについて関係者間

であらかじめ協議を行っておくことが望ましい。

17