よむ、つかう、まなぶ。

参考資料2 高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別)) (38 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25107.html |

| 出典情報 | 高齢者医薬品適正使用検討会(第15回 4/13)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

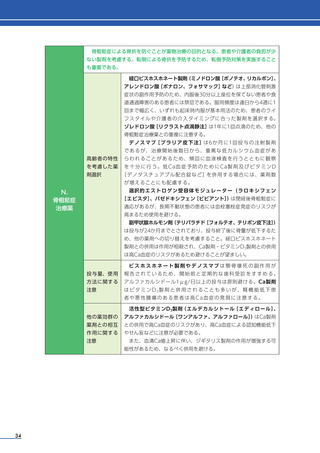

骨粗鬆症による骨折を防ぐことが薬物治療の目的となる。患者や介護者の負担が少

ない製剤を考慮する。転倒による骨折を予防するため、転倒予防対策を実施すること

も重要である。

経口ビスホスホネート製剤(ミノドロン酸[ボノテオ、リカルボン]

、

アレンドロン酸[ボナロン、フォサマック]など)は上部消化管刺激

症状の副作用予防のため、内服後30分以上座位を保てない患者や食

道通過障害のある患者には禁忌である。服用頻度は連日から4週に1

回まで幅広く、いずれも起床時内服が基本用法のため、患者のライ

フスタイルや介護者の介入タイミングに合った製剤を選択する。

ゾレドロン酸[リクラスト点滴静注]は1年に1回点滴のため、他の

骨粗鬆症治療薬との重複に注意する。

デ ノ ス マ ブ[ プ ラ リ ア 皮 下 注 ]は6か 月 に1回 投 与 の 注 射 製 剤

で あ る が、 治 療 開 始 後 数 日 か ら、 重 篤 な 低 カ ル シ ウ ム 血 症 が あ

高齢者の特性

を考慮した薬

剤選択

ら わ れる ことが あるため、頻回 に 血液検 査 を 行うと と もに 観察

を 十 分 に 行 う。 低Ca血 症 予 防 の た め にCa製 剤 及 び ビ タ ミ ンD

[デノタスチュアブル配合錠など]を併用する場合には、薬剤数

が増えることにも配慮する。

選択 的 エ ス ト ロ ゲ ン 受 容 体 モ ジ ュ レ ー タ ー( ラ ロ キ シ フ ェ ン

N.

骨粗鬆症

治療薬

[エビスタ]

、バゼドキシフェン[ビビアント]

)は閉経後骨粗鬆症に

適応があるが、長期不動状態の患者には血栓塞栓症発症のリスクが

高まるため使用を避ける。

副甲状腺ホルモン剤(テリパラチド[フォルテオ、テリボン皮下注]

)

は投与が24か月までとされており、投与終了後に骨量が低下するた

め、他の薬剤への切り替えを考慮すること。経口ビスホスホネート

製剤との併用は作用が相殺され、Ca製剤・ビタミンD3製剤との併用

は高Ca血症のリスクがあるため避けることが望ましい。

ビスホスホネート製剤やデノスマブは顎骨壊死の副作用が

投与量、使用

報告されているため、開始前と定期的な歯科受診をすすめる。

方法に関する

アルファカルシドール1μg/日以上の投与は原則避ける。Ca製剤

注意

は ビ タ ミ ン D 3製 剤 と 併 用 さ れ る こ と も 多 い が 、 腎 機 能 低 下 患

者や悪性腫瘍のある患者は高Ca血症の発現に注意する。

活性型ビタミンD3製剤(エルデカルシトール[エディロール]、

他の薬効群の

アルファカルシドール[ワンアルファ、アルファロール]

)はCa製剤

薬剤との相互

との併用で高Ca血症のリスクがあり、高Ca血症による認知機能低下

作用に関する

やせん妄などに注意が必要である。

注意

また、血清Ca値上昇に伴い、ジギタリス製剤の作用が増強する可

能性があるため、なるべく併用を避ける。

34

ない製剤を考慮する。転倒による骨折を予防するため、転倒予防対策を実施すること

も重要である。

経口ビスホスホネート製剤(ミノドロン酸[ボノテオ、リカルボン]

、

アレンドロン酸[ボナロン、フォサマック]など)は上部消化管刺激

症状の副作用予防のため、内服後30分以上座位を保てない患者や食

道通過障害のある患者には禁忌である。服用頻度は連日から4週に1

回まで幅広く、いずれも起床時内服が基本用法のため、患者のライ

フスタイルや介護者の介入タイミングに合った製剤を選択する。

ゾレドロン酸[リクラスト点滴静注]は1年に1回点滴のため、他の

骨粗鬆症治療薬との重複に注意する。

デ ノ ス マ ブ[ プ ラ リ ア 皮 下 注 ]は6か 月 に1回 投 与 の 注 射 製 剤

で あ る が、 治 療 開 始 後 数 日 か ら、 重 篤 な 低 カ ル シ ウ ム 血 症 が あ

高齢者の特性

を考慮した薬

剤選択

ら わ れる ことが あるため、頻回 に 血液検 査 を 行うと と もに 観察

を 十 分 に 行 う。 低Ca血 症 予 防 の た め にCa製 剤 及 び ビ タ ミ ンD

[デノタスチュアブル配合錠など]を併用する場合には、薬剤数

が増えることにも配慮する。

選択 的 エ ス ト ロ ゲ ン 受 容 体 モ ジ ュ レ ー タ ー( ラ ロ キ シ フ ェ ン

N.

骨粗鬆症

治療薬

[エビスタ]

、バゼドキシフェン[ビビアント]

)は閉経後骨粗鬆症に

適応があるが、長期不動状態の患者には血栓塞栓症発症のリスクが

高まるため使用を避ける。

副甲状腺ホルモン剤(テリパラチド[フォルテオ、テリボン皮下注]

)

は投与が24か月までとされており、投与終了後に骨量が低下するた

め、他の薬剤への切り替えを考慮すること。経口ビスホスホネート

製剤との併用は作用が相殺され、Ca製剤・ビタミンD3製剤との併用

は高Ca血症のリスクがあるため避けることが望ましい。

ビスホスホネート製剤やデノスマブは顎骨壊死の副作用が

投与量、使用

報告されているため、開始前と定期的な歯科受診をすすめる。

方法に関する

アルファカルシドール1μg/日以上の投与は原則避ける。Ca製剤

注意

は ビ タ ミ ン D 3製 剤 と 併 用 さ れ る こ と も 多 い が 、 腎 機 能 低 下 患

者や悪性腫瘍のある患者は高Ca血症の発現に注意する。

活性型ビタミンD3製剤(エルデカルシトール[エディロール]、

他の薬効群の

アルファカルシドール[ワンアルファ、アルファロール]

)はCa製剤

薬剤との相互

との併用で高Ca血症のリスクがあり、高Ca血症による認知機能低下

作用に関する

やせん妄などに注意が必要である。

注意

また、血清Ca値上昇に伴い、ジギタリス製剤の作用が増強する可

能性があるため、なるべく併用を避ける。

34