よむ、つかう、まなぶ。

参考資料2 高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別)) (14 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25107.html |

| 出典情報 | 高齢者医薬品適正使用検討会(第15回 4/13)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

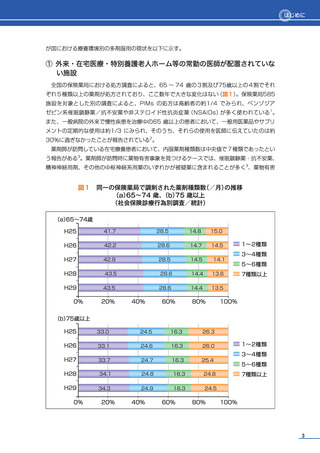

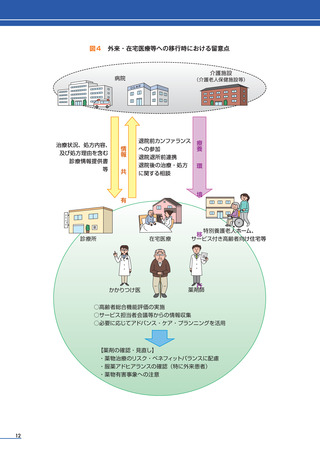

第1部では、外来、自宅やサービス付き高齢者向け住宅等における在宅医療、特別養護老人

ホーム等の常勤の医師が配置されていない施設における考え方及び留意事項について記す。

1 処方確認・見直しの考え方

●

● 処方確認・見直し

医師、歯科医師が初診患者を診療する際に、問診やお薬手帳から処方経過も含めた処方薬剤の

情報を収集するが、正確に医師、歯科医師に報告されない場合や、お薬手帳に全ての薬剤情報が

記載されていない場合がある。定期的・継続的に外来通院する患者であっても、他院での治療・

処方経過をその都度報告するとも限らないため、定期的に確認を行う必要がある。

在宅医療を始めるにあたっては、診療情報提供書やお薬手帳などを活用し、全ての処方薬剤を

把握する必要がある。在宅医療継続中は、

かかりつけ医が総合的に医学的管理を行っているため、

外来通院時よりも処方薬剤の把握が容易であるものの、一般用医薬品等の使用状況は本人等が申

告しないと確認することが困難であるため、患者や家族、介護スタッフ等からよく聴取して把握

する必要がある。一方、特別養護老人ホームなどの施設では、施設スタッフが服薬支援を行うた

め、一般用医薬品等の使用状況を確認する作業は比較的確実に行われている。

外来・在宅医療の診療を担当する地域の診療所においては、かかりつけ医として、身体機能や

認知機能、家庭環境などの患者背景を把握していることが多い。そのため、高齢者総合機能評価

(Comprehensive Geriatric Assessment;CGA)などの手法を用いて身体機能や認知機能、

気分・意欲、家庭環境、社会背景の評価を行うとともに、家族、介護支援専門員、訪問看護師、

介護スタッフなどからも情報を得て、服薬アドヒアランスの低下や服薬困難な状況の有無につい

ても確認し、治療方針や処方の見直しの検討を定期的に行うことが期待される。

処方を見直す際には、必要に応じてACP等を通じて、患者本人の価値観に基づく意思決定支

援を行うほか、認知症や意識障害等により患者が意思表明できない場合には、意思決定支援者と

しての家族等や医療・ケアチームとともに支援していくことが求められる。

薬物有害事象の出現時などにおいて、ポリファーマシーが確認された場合、処方の減量・中止

を検討する。特に高齢者における薬物有害事象は薬剤起因性老年症候群のように発現がわかりに

くいこともあるため、発現したあらゆる症状と薬物有害事象との関連性を考慮する。

●

● 長期的な安全性とリスク・ベネフィットバランスの視点

医師、歯科医師は、疾患による症状の有無や重症度を適宜観察し、薬剤の追加、減薬、維持に

ついて判断する。特にADLや機能障害の有無、心理状態など、高齢患者の予後に影響を与えうる

因子については、必要に応じてCGAを行うなどして変化を観察することが望まれる。歩行障害

や認知機能障害がある場合、予防目的に使用している薬剤によるリスクが増大し、ベネフィット

が減弱することがあるため、薬剤によるリスク・ベネフィットバランスを考えながら治療方針を

見直すことが重要である。

薬剤師は、処方内容の確認・疑義照会にとどまらず、患者の服用管理の実態や、必要に応じて、

肝・腎機能等の検査結果の把握に努める。また、医師、歯科医師が確認しにくい情報(残薬や他

院通院、家庭環境の変化、一般用医薬品等の使用状況など)の収集を積極的に行い、医師、歯科

10

ホーム等の常勤の医師が配置されていない施設における考え方及び留意事項について記す。

1 処方確認・見直しの考え方

●

● 処方確認・見直し

医師、歯科医師が初診患者を診療する際に、問診やお薬手帳から処方経過も含めた処方薬剤の

情報を収集するが、正確に医師、歯科医師に報告されない場合や、お薬手帳に全ての薬剤情報が

記載されていない場合がある。定期的・継続的に外来通院する患者であっても、他院での治療・

処方経過をその都度報告するとも限らないため、定期的に確認を行う必要がある。

在宅医療を始めるにあたっては、診療情報提供書やお薬手帳などを活用し、全ての処方薬剤を

把握する必要がある。在宅医療継続中は、

かかりつけ医が総合的に医学的管理を行っているため、

外来通院時よりも処方薬剤の把握が容易であるものの、一般用医薬品等の使用状況は本人等が申

告しないと確認することが困難であるため、患者や家族、介護スタッフ等からよく聴取して把握

する必要がある。一方、特別養護老人ホームなどの施設では、施設スタッフが服薬支援を行うた

め、一般用医薬品等の使用状況を確認する作業は比較的確実に行われている。

外来・在宅医療の診療を担当する地域の診療所においては、かかりつけ医として、身体機能や

認知機能、家庭環境などの患者背景を把握していることが多い。そのため、高齢者総合機能評価

(Comprehensive Geriatric Assessment;CGA)などの手法を用いて身体機能や認知機能、

気分・意欲、家庭環境、社会背景の評価を行うとともに、家族、介護支援専門員、訪問看護師、

介護スタッフなどからも情報を得て、服薬アドヒアランスの低下や服薬困難な状況の有無につい

ても確認し、治療方針や処方の見直しの検討を定期的に行うことが期待される。

処方を見直す際には、必要に応じてACP等を通じて、患者本人の価値観に基づく意思決定支

援を行うほか、認知症や意識障害等により患者が意思表明できない場合には、意思決定支援者と

しての家族等や医療・ケアチームとともに支援していくことが求められる。

薬物有害事象の出現時などにおいて、ポリファーマシーが確認された場合、処方の減量・中止

を検討する。特に高齢者における薬物有害事象は薬剤起因性老年症候群のように発現がわかりに

くいこともあるため、発現したあらゆる症状と薬物有害事象との関連性を考慮する。

●

● 長期的な安全性とリスク・ベネフィットバランスの視点

医師、歯科医師は、疾患による症状の有無や重症度を適宜観察し、薬剤の追加、減薬、維持に

ついて判断する。特にADLや機能障害の有無、心理状態など、高齢患者の予後に影響を与えうる

因子については、必要に応じてCGAを行うなどして変化を観察することが望まれる。歩行障害

や認知機能障害がある場合、予防目的に使用している薬剤によるリスクが増大し、ベネフィット

が減弱することがあるため、薬剤によるリスク・ベネフィットバランスを考えながら治療方針を

見直すことが重要である。

薬剤師は、処方内容の確認・疑義照会にとどまらず、患者の服用管理の実態や、必要に応じて、

肝・腎機能等の検査結果の把握に努める。また、医師、歯科医師が確認しにくい情報(残薬や他

院通院、家庭環境の変化、一般用医薬品等の使用状況など)の収集を積極的に行い、医師、歯科

10