よむ、つかう、まなぶ。

参考資料2 高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別)) (6 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25107.html |

| 出典情報 | 高齢者医薬品適正使用検討会(第15回 4/13)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

はじめに

1 指針(各論編(療養環境別))の目的

「高齢者の医薬品適正使用の指針」は、ポリファーマシー※1 における診療や処方の際の参考情

報を医療現場等へ提供することを意図して作成された。つまり、単なる減薬ではなく、高齢者の

薬物療法の適正化(薬物有害事象の回避、服薬アドヒアランスの改善、過少医療の回避)を目指

すためのものである。そして、今般の各論編(療養環境別)では、患者の病態、生活、環境の移

行に伴い関係者にとって留意すべき点が変化することを念頭に、患者の療養環境ごとの留意事項

を明らかにすることを目的とした。

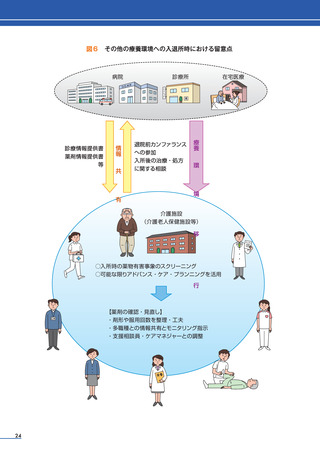

療養環境を「外来・在宅医療・特別養護老人ホーム等の常勤の医師が配置されていない施設」

、

「急性期後の回復期・慢性期の入院医療」

、

「その他の療養環境(常勤の医師が配置されている介

護施設 等)

」の3部に分け、各療養環境に特徴的な点として、処方確認・見直しの考え方、療養

環境移行時や移行後の留意点、処方検討時の留意点等について記載した。

なお、急性期の入院医療に関する留意事項については、

「高齢者の医薬品適正使用の指針(総

論編)

」

(以下「総論編」という。

)を参照いただきたい。また、総論編に記す「薬剤見直しの基本

的な考え方及びフローチャート」は、各療養環境のいずれにも関係する共通の留意事項として、

参照いただきたい。

各論編(療養環境別)の主たる利用対象は総論編と同様、医師、歯科医師、薬剤師とするが、

とりわけここで対象としている療養環境では、服薬支援、情報共有等で看護師や他の職種の関わ

りも重要である。そのため、医師、歯科医師、薬剤師以外の職種が関与する場合、その職種と役

割を記載した。

また、ポリファーマシーの解消については、患者や家族へ丁寧に説明し、時間をかけて内容を

十分に理解いただくとともに、治療の選択と同意を得ることが必要となる。

なお、患者、家族などの方々が本指針を目にされた場合は、医薬品の服用等に関して自己判断

せずに、気になる点があれば医療関係者に御相談願いたい。

※1:多剤服用の中でも害をなすものを特にポリファーマシーと呼ぶ。ポリファーマシーは、単に服用する薬剤

数が多いことではなく、それに関連した薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下

等の問題につながる状態である。

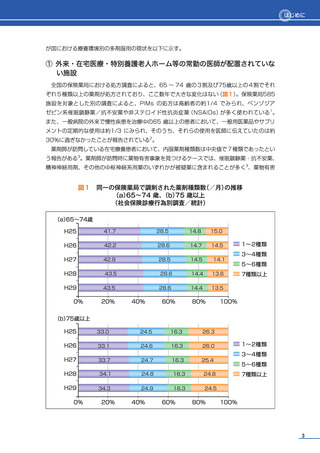

2 患者の療養環境ごとの多剤服用の現状

高齢者の多剤服用自体は必ずしも本指針の定義するポリファーマシーとは限らないが、多剤服

用はアドヒアランスの低下や薬物間相互作用の問題等につながるリスク因子のひとつであり、処

方の確認・見直しの際の目安となる。また、処方薬剤種類数が多いことと「特に慎重な投与を要

する薬物」(Potentially Inappropriate Medications;PIMs)の処方の間には関連がある。我

2

1 指針(各論編(療養環境別))の目的

「高齢者の医薬品適正使用の指針」は、ポリファーマシー※1 における診療や処方の際の参考情

報を医療現場等へ提供することを意図して作成された。つまり、単なる減薬ではなく、高齢者の

薬物療法の適正化(薬物有害事象の回避、服薬アドヒアランスの改善、過少医療の回避)を目指

すためのものである。そして、今般の各論編(療養環境別)では、患者の病態、生活、環境の移

行に伴い関係者にとって留意すべき点が変化することを念頭に、患者の療養環境ごとの留意事項

を明らかにすることを目的とした。

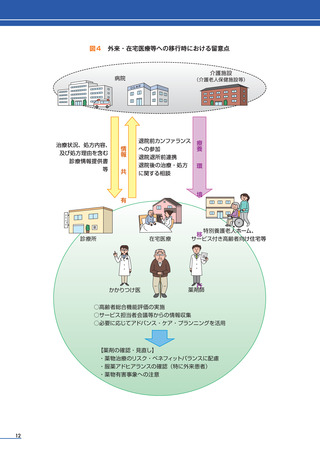

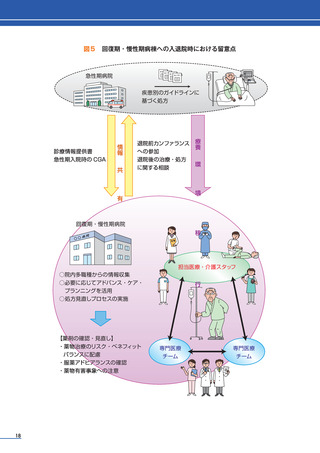

療養環境を「外来・在宅医療・特別養護老人ホーム等の常勤の医師が配置されていない施設」

、

「急性期後の回復期・慢性期の入院医療」

、

「その他の療養環境(常勤の医師が配置されている介

護施設 等)

」の3部に分け、各療養環境に特徴的な点として、処方確認・見直しの考え方、療養

環境移行時や移行後の留意点、処方検討時の留意点等について記載した。

なお、急性期の入院医療に関する留意事項については、

「高齢者の医薬品適正使用の指針(総

論編)

」

(以下「総論編」という。

)を参照いただきたい。また、総論編に記す「薬剤見直しの基本

的な考え方及びフローチャート」は、各療養環境のいずれにも関係する共通の留意事項として、

参照いただきたい。

各論編(療養環境別)の主たる利用対象は総論編と同様、医師、歯科医師、薬剤師とするが、

とりわけここで対象としている療養環境では、服薬支援、情報共有等で看護師や他の職種の関わ

りも重要である。そのため、医師、歯科医師、薬剤師以外の職種が関与する場合、その職種と役

割を記載した。

また、ポリファーマシーの解消については、患者や家族へ丁寧に説明し、時間をかけて内容を

十分に理解いただくとともに、治療の選択と同意を得ることが必要となる。

なお、患者、家族などの方々が本指針を目にされた場合は、医薬品の服用等に関して自己判断

せずに、気になる点があれば医療関係者に御相談願いたい。

※1:多剤服用の中でも害をなすものを特にポリファーマシーと呼ぶ。ポリファーマシーは、単に服用する薬剤

数が多いことではなく、それに関連した薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下

等の問題につながる状態である。

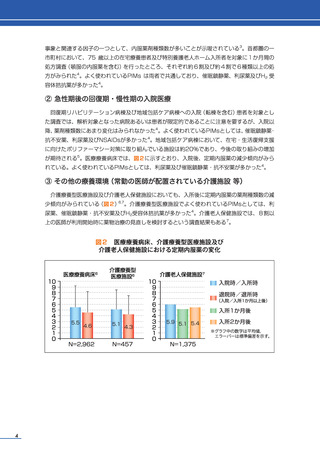

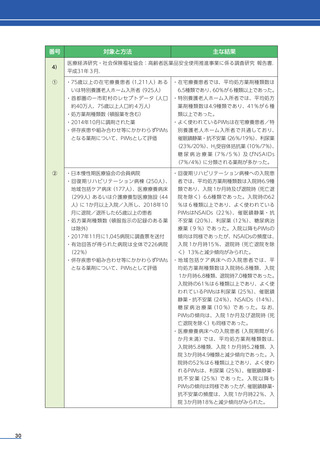

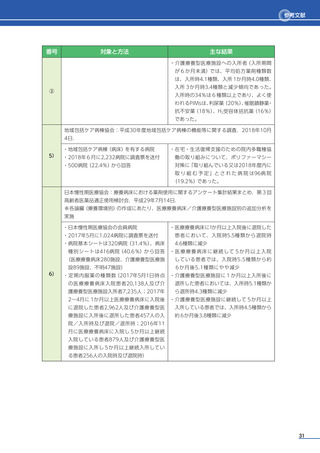

2 患者の療養環境ごとの多剤服用の現状

高齢者の多剤服用自体は必ずしも本指針の定義するポリファーマシーとは限らないが、多剤服

用はアドヒアランスの低下や薬物間相互作用の問題等につながるリスク因子のひとつであり、処

方の確認・見直しの際の目安となる。また、処方薬剤種類数が多いことと「特に慎重な投与を要

する薬物」(Potentially Inappropriate Medications;PIMs)の処方の間には関連がある。我

2