よむ、つかう、まなぶ。

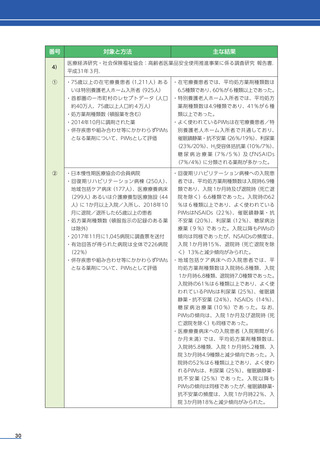

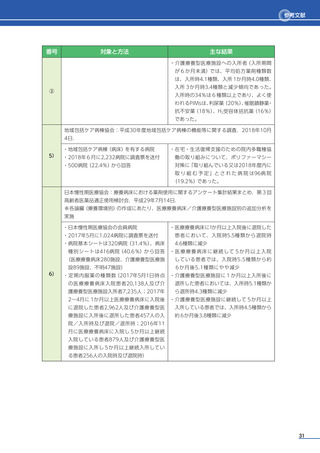

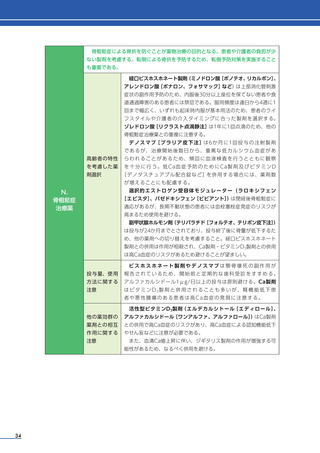

参考資料2 高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別)) (46 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25107.html |

| 出典情報 | 高齢者医薬品適正使用検討会(第15回 4/13)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

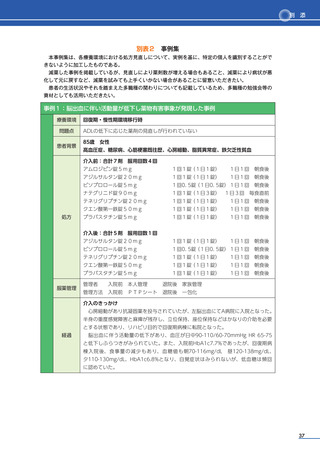

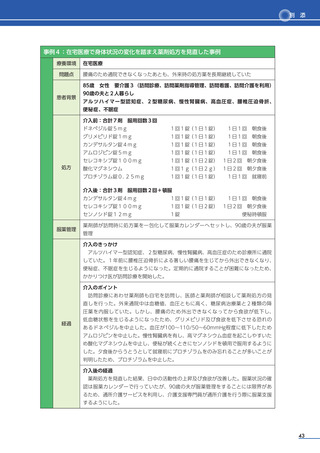

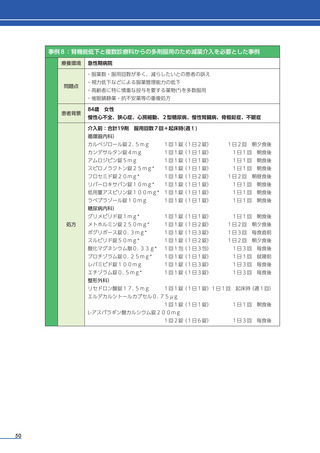

介入のきっかけ

認知症の進行に伴い、訪問看護・在宅診療が導入されることとなったが、3つの医

療機関からの処方薬をそれぞれ別の薬局で調剤され、お薬手帳も薬局ごとに管理され

ていることがわかった。そのため、訪問看護師からかかりつけ医となる在宅診療医へ、

お薬手帳に記載されていた各医療機関の受診経緯について情報提供された。元より高

血圧があり医療機関Aを受診していたが、食欲不振から医療機関Bへの入退院を繰

り返し、さらに便秘傾向が強くなったため医療機関Cを受診していたことがわ

かった。それぞれの医療機関で他の医療機関への受診情報が共有されておらず、

A→(リセドロン酸による食欲不振で受診)B→(BPSD治療薬・催眠鎮静薬による便秘

で受診)Cといった処方カスケードによる重複処方・薬物有害事象が疑われたため、

処方薬の確認・見直しを行うこととした。

介入のポイント

かかりつけ医が、他医療機関に情報を確認し処方薬の確認・見直しを開始した。

経過

最初に食欲不振の原因が薬物有害事象であると考え、リセドロン酸とドネペジルを

中止した。また、高齢者に特に慎重な投与を要する薬物(PIMs)である催眠鎮静薬の

ブロチゾラム、ゾルピデム、トリアゾラムとクエチアピンの減薬を徐々に行った。

また、ラメルテオンについては長期間服用していたが改善効果を認めなかったため中

止した。さらに食欲不振の背景にうつ症状もあると考え、抗うつ薬のミアンセリンと

エスシタロプラムを追加した。徐々に食欲不振や不眠も改善し、食事量・活動量も増

加 し た た め、 六 君 子 湯、 レ バ ミ ピ ド の 減 薬 を 行 い、 血 圧 が 日 中155-165/90100mmHgと上昇したためテルミサルタンを追加した。アドヒアランスも考慮して服

薬タイミングを1日2回朝夕食後とし、酸化マグネシウムの用法用量も変更した。

かかりつけ医を中心に訪問看護師による状態の把握、薬剤師による薬物有害事象と

服薬アドヒアランスの評価を行い、定期的に患者本人と相談し、患者の信頼を得て処

方介入への抵抗もなくなった。

介入後の経過

処方薬調整後は、入院することなく、要介護4から要介護3になった。お薬手帳は

1つにまとめ、かかりつけ医に相談するようになった。

42

認知症の進行に伴い、訪問看護・在宅診療が導入されることとなったが、3つの医

療機関からの処方薬をそれぞれ別の薬局で調剤され、お薬手帳も薬局ごとに管理され

ていることがわかった。そのため、訪問看護師からかかりつけ医となる在宅診療医へ、

お薬手帳に記載されていた各医療機関の受診経緯について情報提供された。元より高

血圧があり医療機関Aを受診していたが、食欲不振から医療機関Bへの入退院を繰

り返し、さらに便秘傾向が強くなったため医療機関Cを受診していたことがわ

かった。それぞれの医療機関で他の医療機関への受診情報が共有されておらず、

A→(リセドロン酸による食欲不振で受診)B→(BPSD治療薬・催眠鎮静薬による便秘

で受診)Cといった処方カスケードによる重複処方・薬物有害事象が疑われたため、

処方薬の確認・見直しを行うこととした。

介入のポイント

かかりつけ医が、他医療機関に情報を確認し処方薬の確認・見直しを開始した。

経過

最初に食欲不振の原因が薬物有害事象であると考え、リセドロン酸とドネペジルを

中止した。また、高齢者に特に慎重な投与を要する薬物(PIMs)である催眠鎮静薬の

ブロチゾラム、ゾルピデム、トリアゾラムとクエチアピンの減薬を徐々に行った。

また、ラメルテオンについては長期間服用していたが改善効果を認めなかったため中

止した。さらに食欲不振の背景にうつ症状もあると考え、抗うつ薬のミアンセリンと

エスシタロプラムを追加した。徐々に食欲不振や不眠も改善し、食事量・活動量も増

加 し た た め、 六 君 子 湯、 レ バ ミ ピ ド の 減 薬 を 行 い、 血 圧 が 日 中155-165/90100mmHgと上昇したためテルミサルタンを追加した。アドヒアランスも考慮して服

薬タイミングを1日2回朝夕食後とし、酸化マグネシウムの用法用量も変更した。

かかりつけ医を中心に訪問看護師による状態の把握、薬剤師による薬物有害事象と

服薬アドヒアランスの評価を行い、定期的に患者本人と相談し、患者の信頼を得て処

方介入への抵抗もなくなった。

介入後の経過

処方薬調整後は、入院することなく、要介護4から要介護3になった。お薬手帳は

1つにまとめ、かかりつけ医に相談するようになった。

42