よむ、つかう、まなぶ。

資料1-2創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会について (25 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37830.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和5年度第1回 2/9)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

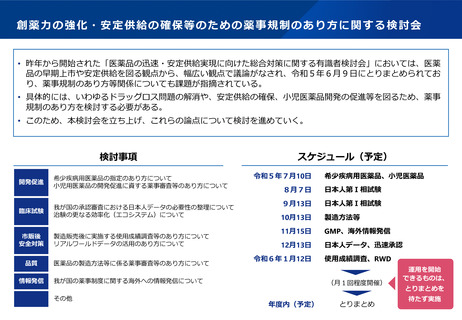

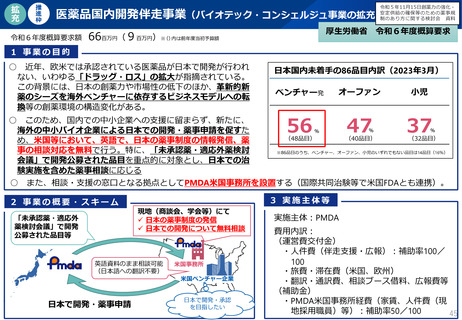

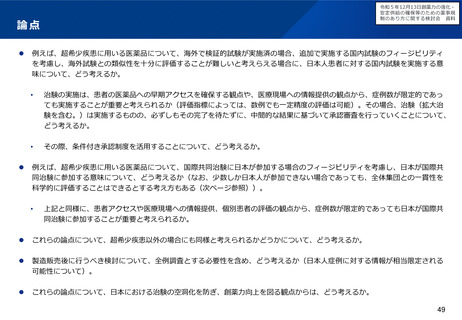

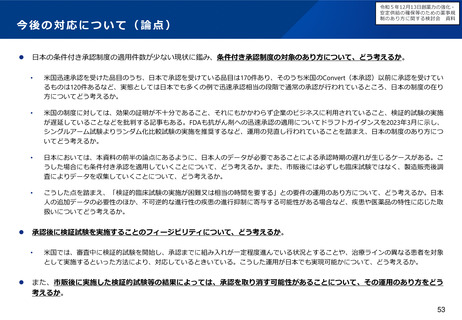

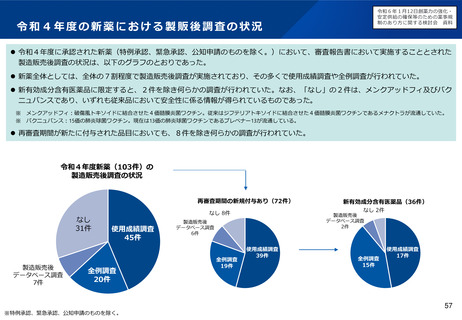

令和5年8月7日創薬力の強化・

安定供給の確保等のための薬事規

制のあり方に関する検討会 資料

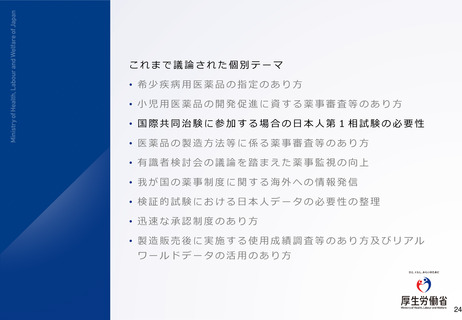

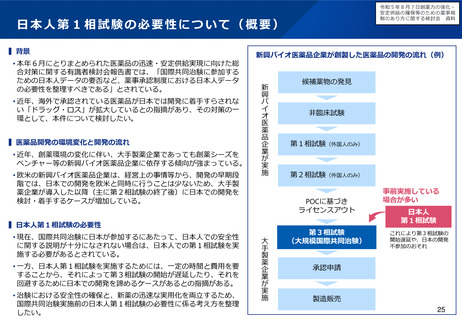

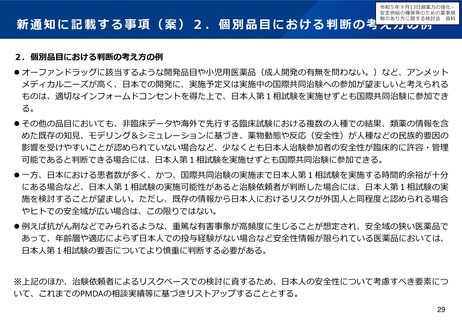

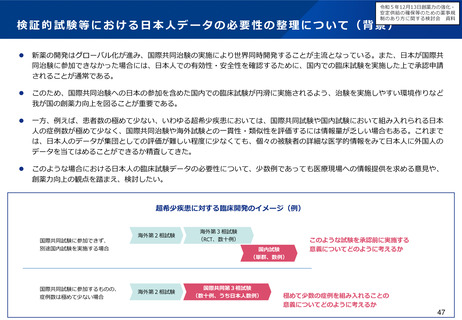

日本人第1相試験の必要性について(概要)

▍背景

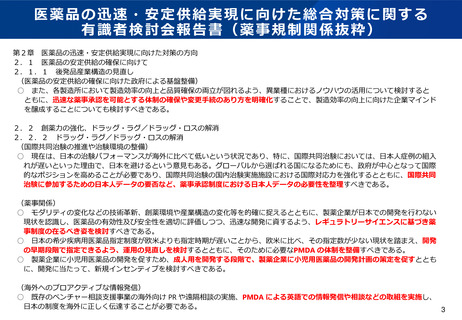

• 本年6月にとりまとめられた医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総

合対策に関する有識者検討会報告書では、「国際共同治験に参加する

ための日本人データの要否など、薬事承認制度における日本人データ

の必要性を整理すべきである」とされている。

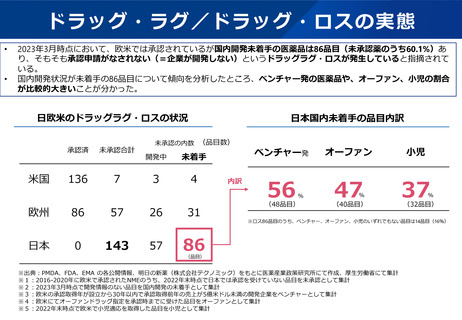

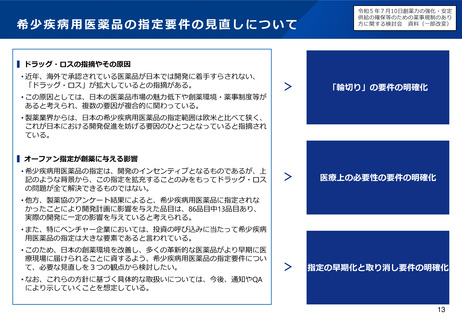

• 近年、海外で承認されている医薬品が日本では開発に着手すらされな

い「ドラッグ・ロス」が拡大しているとの指摘があり、その対策の一

環として、本件について検討したい。

▍医薬品開発の環境変化と開発の流れ

• 近年、創薬環境の変化に伴い、大手製薬企業であっても創薬シーズを

ベンチャー等の新興バイオ医薬品企業に依存する傾向が強まっている。

• 欧米の新興バイオ医薬品企業は、経営上の事情等から、開発の早期段

階では、日本での開発を欧米と同時に行うことは少ないため、大手製

薬企業が導入した以降(主に第2相試験の終了後)に日本での開発を

検討・着手するケースが増加している。

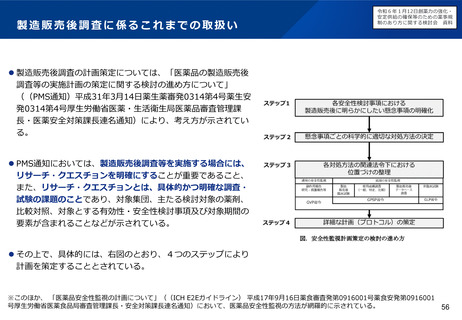

新興バイオ医薬品企業が創製した医薬品の開発の流れ(例)

新

興

バ

イ

オ

医

薬

品

企

業

が

実

施

• 一方、日本人第1相試験を実施するためには、一定の時間と費用を要

することから、それによって第3相試験の開始が遅延したり、それを

回避するために日本での開発を諦めるケースがあるとの指摘がある。

• 治験における安全性の確保と、新薬の迅速な実用化を両立するため、

国際共同治験実施前の日本人第1相試験の必要性に係る考え方を整理

したい。

非臨床試験

第1相試験(外国人のみ)

第2相試験(外国人のみ)

POCに基づき

ライセンスアウト

▍日本人第1相試験の必要性

• 現在、国際共同治験に日本が参加するにあたって、日本人での安全性

に関する説明が十分になされない場合は、日本人での第1相試験を実

施する必要があるとされている。

候補薬物の発見

大

手

製

薬

企

業

が

実

施

第3相試験

(大規模国際共同治験)

事前実施している

場合が多い

日本人

第1相試験

これにより第3相試験の

開始遅延や、日本の開発

不参加のおそれ

承認申請

製造販売

25

安定供給の確保等のための薬事規

制のあり方に関する検討会 資料

日本人第1相試験の必要性について(概要)

▍背景

• 本年6月にとりまとめられた医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総

合対策に関する有識者検討会報告書では、「国際共同治験に参加する

ための日本人データの要否など、薬事承認制度における日本人データ

の必要性を整理すべきである」とされている。

• 近年、海外で承認されている医薬品が日本では開発に着手すらされな

い「ドラッグ・ロス」が拡大しているとの指摘があり、その対策の一

環として、本件について検討したい。

▍医薬品開発の環境変化と開発の流れ

• 近年、創薬環境の変化に伴い、大手製薬企業であっても創薬シーズを

ベンチャー等の新興バイオ医薬品企業に依存する傾向が強まっている。

• 欧米の新興バイオ医薬品企業は、経営上の事情等から、開発の早期段

階では、日本での開発を欧米と同時に行うことは少ないため、大手製

薬企業が導入した以降(主に第2相試験の終了後)に日本での開発を

検討・着手するケースが増加している。

新興バイオ医薬品企業が創製した医薬品の開発の流れ(例)

新

興

バ

イ

オ

医

薬

品

企

業

が

実

施

• 一方、日本人第1相試験を実施するためには、一定の時間と費用を要

することから、それによって第3相試験の開始が遅延したり、それを

回避するために日本での開発を諦めるケースがあるとの指摘がある。

• 治験における安全性の確保と、新薬の迅速な実用化を両立するため、

国際共同治験実施前の日本人第1相試験の必要性に係る考え方を整理

したい。

非臨床試験

第1相試験(外国人のみ)

第2相試験(外国人のみ)

POCに基づき

ライセンスアウト

▍日本人第1相試験の必要性

• 現在、国際共同治験に日本が参加するにあたって、日本人での安全性

に関する説明が十分になされない場合は、日本人での第1相試験を実

施する必要があるとされている。

候補薬物の発見

大

手

製

薬

企

業

が

実

施

第3相試験

(大規模国際共同治験)

事前実施している

場合が多い

日本人

第1相試験

これにより第3相試験の

開始遅延や、日本の開発

不参加のおそれ

承認申請

製造販売

25