よむ、つかう、まなぶ。

予算執行調査資料 総括調査票(令和5年6月公表分) (79 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2023/sy0506/0506d.html |

| 出典情報 | 予算執行調査資料 総括調査票(令和5年6月公表分)(6/30)《財務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

3/6

総

調査事案名

括

調

査

票

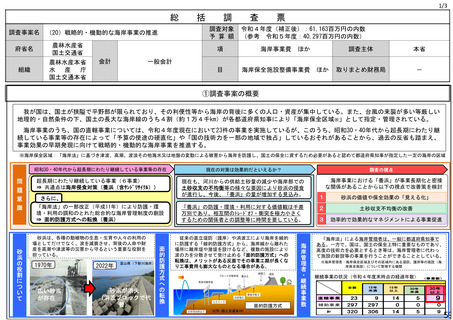

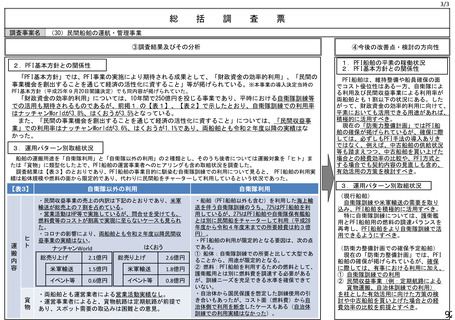

(25)道路事業等

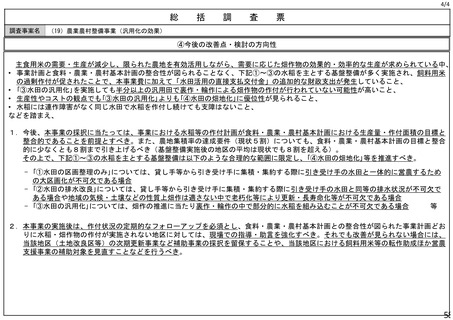

④今後の改善点・検討の方向性

③調査結果及びその分析

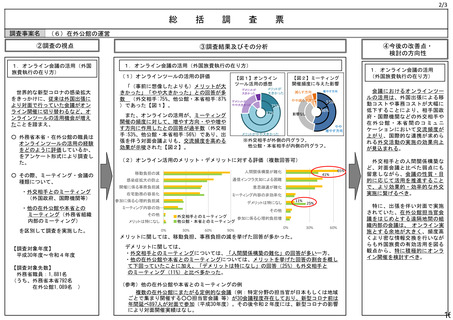

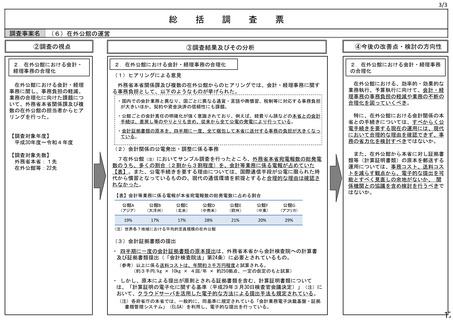

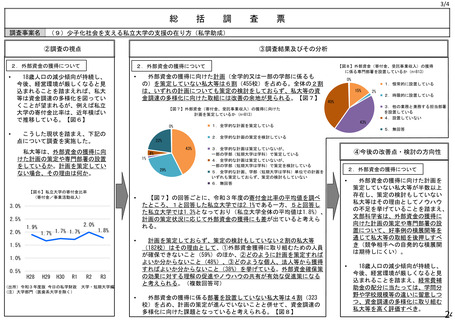

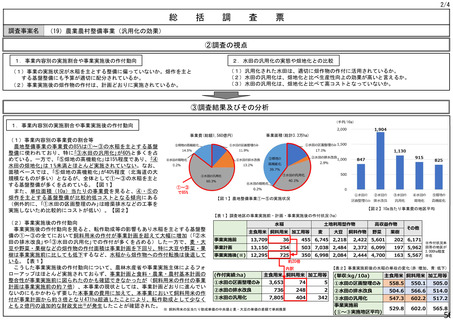

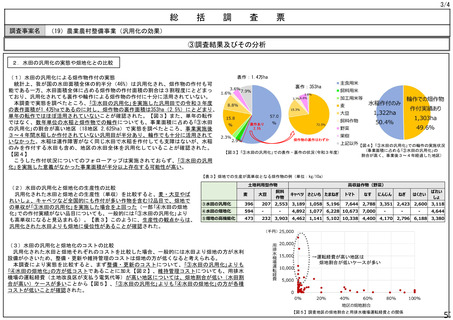

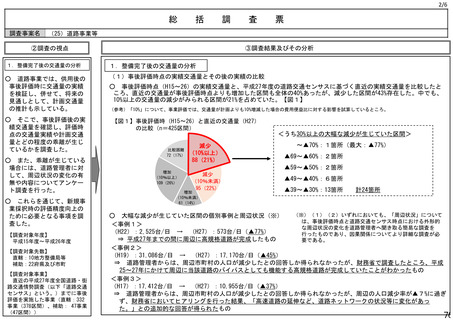

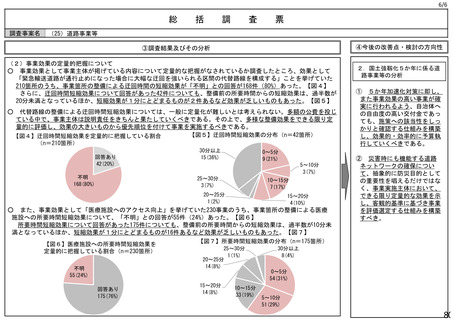

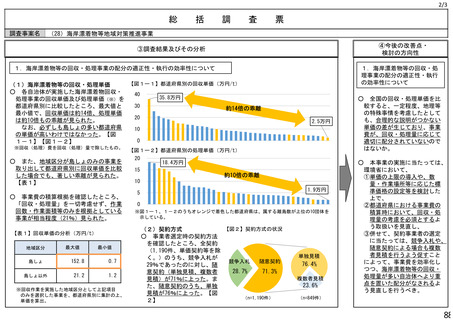

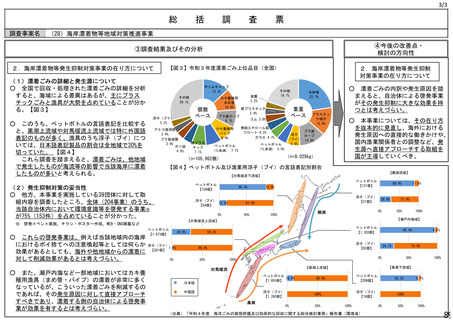

(2)事後評価における(将来の)計画交通量と直近の実績の比較

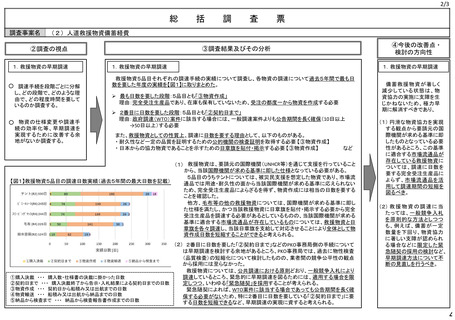

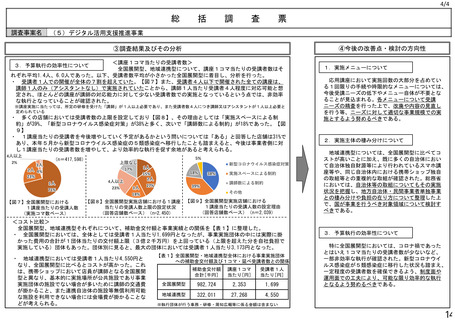

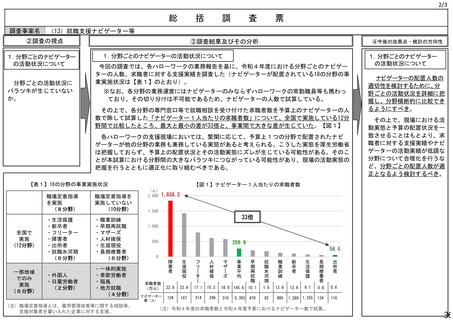

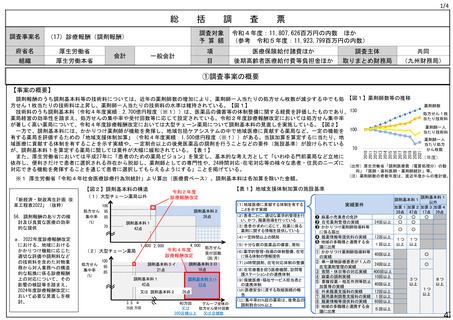

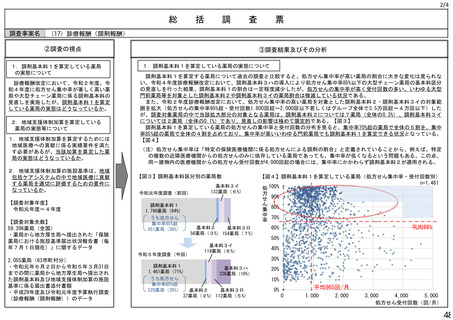

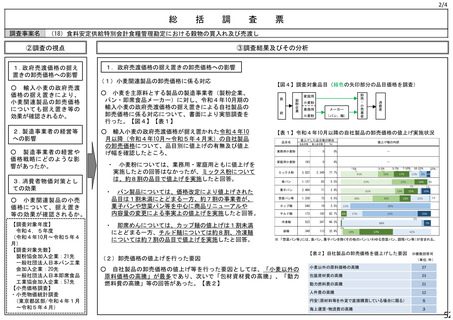

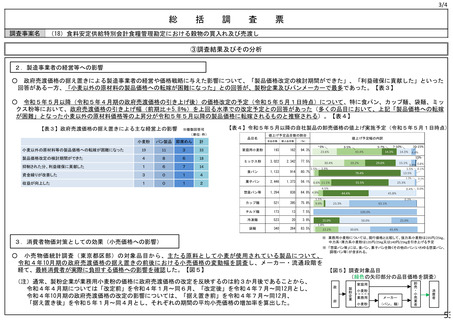

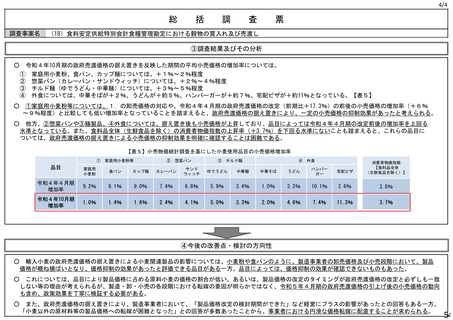

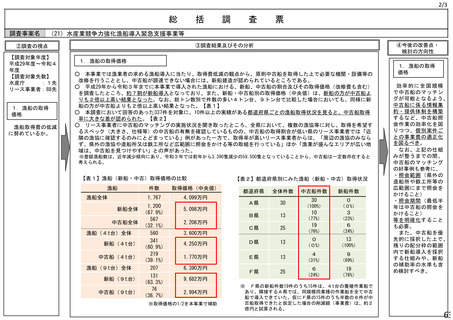

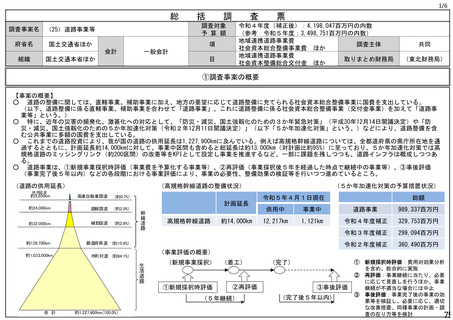

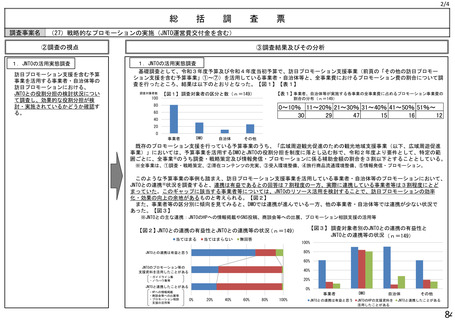

○ 同様に、事後評価時点の計画交通量(S63~R12)(注3)と道路交通センサス(H27)に基づく実績交通量を比較(注4)

したところ、道路交通センサス時点の交通量が上回っているものが43%あった一方、下回っているもの(減少)も46%と

なっていた。

○

更に、計画交通量を下回っている197区間のうち、10%以上交通量が下回っているものが35%となっていた。【図2】

(注3)本件調査における計画交通量は、各事業の事後評価時点における、計画目標の年(S63~R12の間の一定時点)の平均交通量(台/日)の推計値

(注4)計画交通量の推計年次と実績交通量の年次は時点が異なるものの、単純に比較したもの

【図2】計画交通量(S63~R12)と直近の交通量(H27)の比較(n=425区間)

比較困難

44(10%)

増加

(10%以上)

143(34%)

<うち30%以上の大幅な減少が生じていた区間>

減少

(10%以上)

147(35%)

増加

(10%未満)

41(10%)

▲69~▲60%:11箇所

▲49~▲40%:17箇所

▲39~▲30%:36箇所

計76箇所

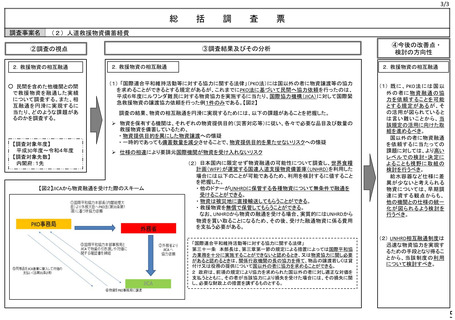

○ 大幅な減少が生じていた区間の個別事例と周辺状況

<事例1>

計画年度(R3):6,300台/日 → 直近実績(H27):1,419台/日(▲77%)

⇒ 平成11年度の供用後16年経つが、交通量推計上の前提となっている周辺道路が未供用のままであったもの

<事例2>

計画年度(R12):8,400台/日 → 直近実績(H27):2,969台/日(▲65%)

⇒ 道路管理者からは、周辺状況の変化について、特段の回答が得られなかったもの

(3)上記調査に係る分析

○

① 交通量については、便益を

算出するための基幹的なデー

タであり、新規事業採択時の

事業評価に際しては、周辺の

道路整備の見通し、人口動態

等、交通量に及ぼす影響やリ

スクを十分に加味し、現実的

で精度の高い評価を行うべ

き。

~▲70%:1箇所(最大:▲77%)

▲59~▲50%:11箇所

減少

(10%未満)

50(12%)

1.整備完了後の交通量の分析

② インフラ整備の効果は長期に

わたり発現するものであり、事後

評価以降においても、交通量に

想定を超える変化がある場合

は、その要因分析を行うべき。

実績交通量との乖離の要因

については、更に詳細な調査

を行い把握していくことが考

えられる。

③ その上で、蓄積した知見を

以後の道路整備に反映させ、

より効率的・効果的な整備を

行っていくべき。

交通量が10%以上減少した区間において外形的な周辺状況の変化を調査したところ、「推計で考慮されているネッ

トワーク道路が未供用」「完成4車線で計画交通量を推計したが暫定2車線で供用中」「推計で考慮されていない周

辺道路の供用に伴う交通転換」「回答困難」といった回答があった。

これらは、いずれにしても、計画交通量の推計に際して、できる限りの見通しを立てて、反映させるべきものであ

り、道路整備の進捗状況を踏まえた現実的な便益の算出などによる、より精度の高い事業評価が求められる。

77

総

調査事案名

括

調

査

票

(25)道路事業等

④今後の改善点・検討の方向性

③調査結果及びその分析

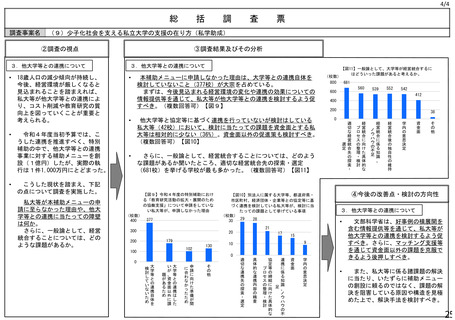

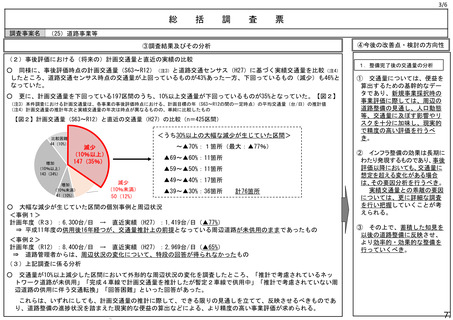

(2)事後評価における(将来の)計画交通量と直近の実績の比較

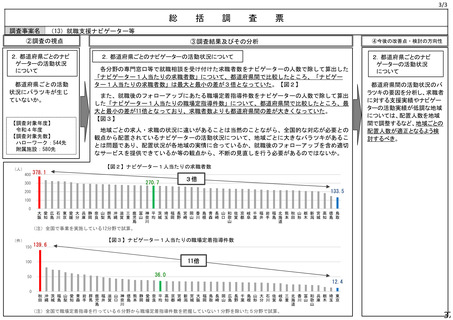

○ 同様に、事後評価時点の計画交通量(S63~R12)(注3)と道路交通センサス(H27)に基づく実績交通量を比較(注4)

したところ、道路交通センサス時点の交通量が上回っているものが43%あった一方、下回っているもの(減少)も46%と

なっていた。

○

更に、計画交通量を下回っている197区間のうち、10%以上交通量が下回っているものが35%となっていた。【図2】

(注3)本件調査における計画交通量は、各事業の事後評価時点における、計画目標の年(S63~R12の間の一定時点)の平均交通量(台/日)の推計値

(注4)計画交通量の推計年次と実績交通量の年次は時点が異なるものの、単純に比較したもの

【図2】計画交通量(S63~R12)と直近の交通量(H27)の比較(n=425区間)

比較困難

44(10%)

増加

(10%以上)

143(34%)

<うち30%以上の大幅な減少が生じていた区間>

減少

(10%以上)

147(35%)

増加

(10%未満)

41(10%)

▲69~▲60%:11箇所

▲49~▲40%:17箇所

▲39~▲30%:36箇所

計76箇所

○ 大幅な減少が生じていた区間の個別事例と周辺状況

<事例1>

計画年度(R3):6,300台/日 → 直近実績(H27):1,419台/日(▲77%)

⇒ 平成11年度の供用後16年経つが、交通量推計上の前提となっている周辺道路が未供用のままであったもの

<事例2>

計画年度(R12):8,400台/日 → 直近実績(H27):2,969台/日(▲65%)

⇒ 道路管理者からは、周辺状況の変化について、特段の回答が得られなかったもの

(3)上記調査に係る分析

○

① 交通量については、便益を

算出するための基幹的なデー

タであり、新規事業採択時の

事業評価に際しては、周辺の

道路整備の見通し、人口動態

等、交通量に及ぼす影響やリ

スクを十分に加味し、現実的

で精度の高い評価を行うべ

き。

~▲70%:1箇所(最大:▲77%)

▲59~▲50%:11箇所

減少

(10%未満)

50(12%)

1.整備完了後の交通量の分析

② インフラ整備の効果は長期に

わたり発現するものであり、事後

評価以降においても、交通量に

想定を超える変化がある場合

は、その要因分析を行うべき。

実績交通量との乖離の要因

については、更に詳細な調査

を行い把握していくことが考

えられる。

③ その上で、蓄積した知見を

以後の道路整備に反映させ、

より効率的・効果的な整備を

行っていくべき。

交通量が10%以上減少した区間において外形的な周辺状況の変化を調査したところ、「推計で考慮されているネッ

トワーク道路が未供用」「完成4車線で計画交通量を推計したが暫定2車線で供用中」「推計で考慮されていない周

辺道路の供用に伴う交通転換」「回答困難」といった回答があった。

これらは、いずれにしても、計画交通量の推計に際して、できる限りの見通しを立てて、反映させるべきものであ

り、道路整備の進捗状況を踏まえた現実的な便益の算出などによる、より精度の高い事業評価が求められる。

77