よむ、つかう、まなぶ。

予算執行調査資料 総括調査票(令和5年6月公表分) (41 ページ)

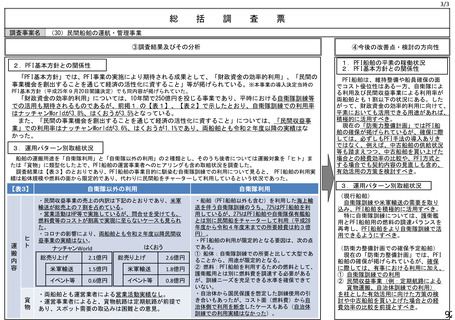

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2023/sy0506/0506d.html |

| 出典情報 | 予算執行調査資料 総括調査票(令和5年6月公表分)(6/30)《財務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

2/3

総

調査事案名

括

調

査

票

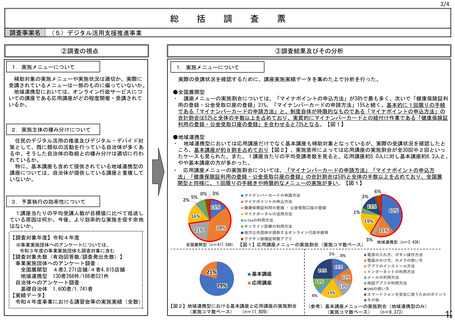

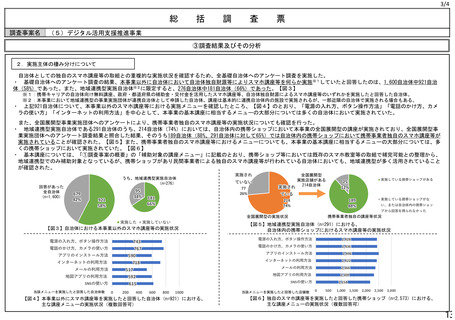

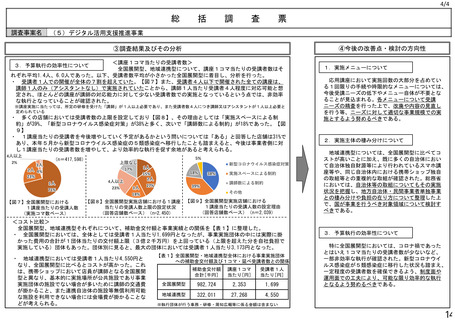

(14)生活困窮者自立相談支援事業等

③調査結果及びその分析

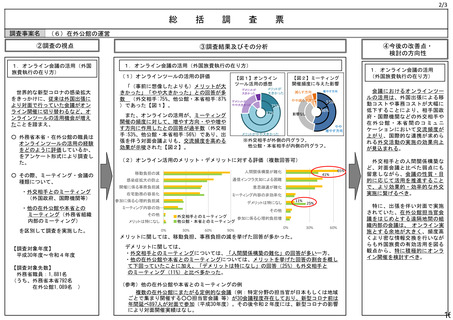

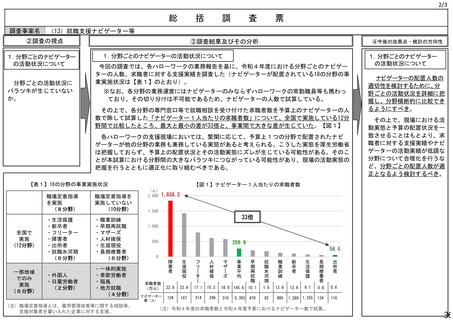

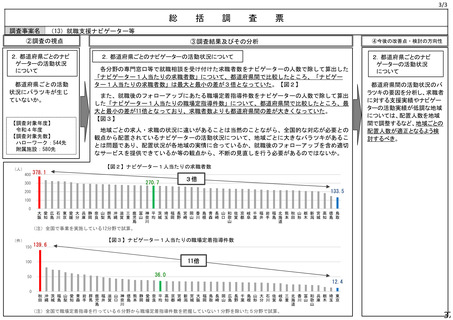

1.各事業の支援体制の整備状況について

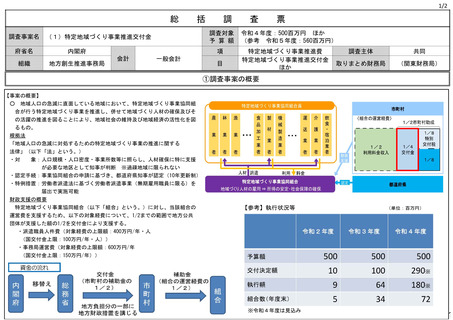

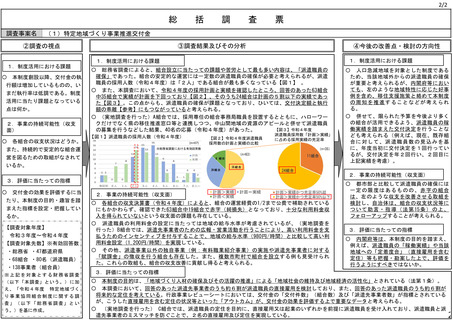

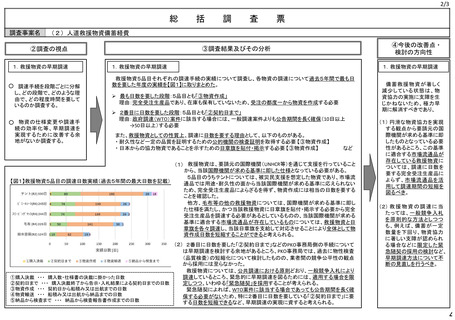

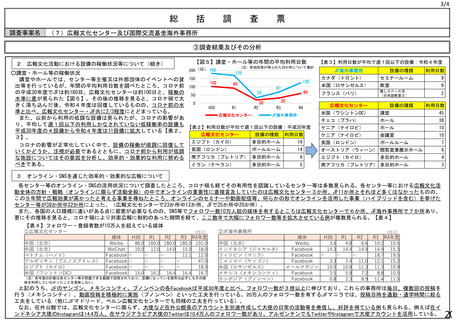

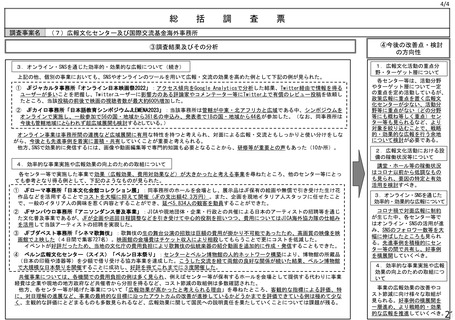

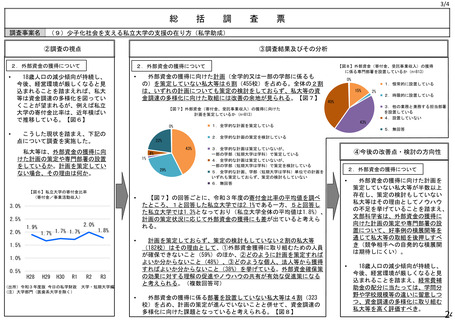

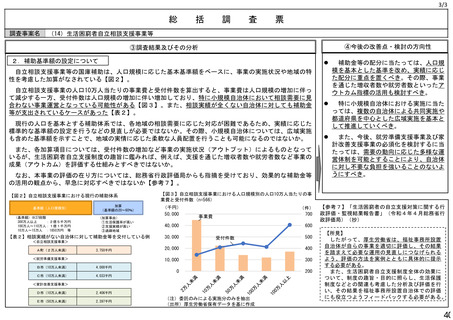

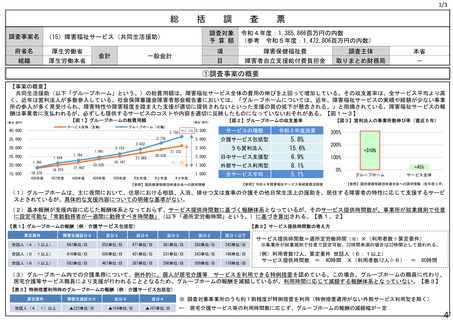

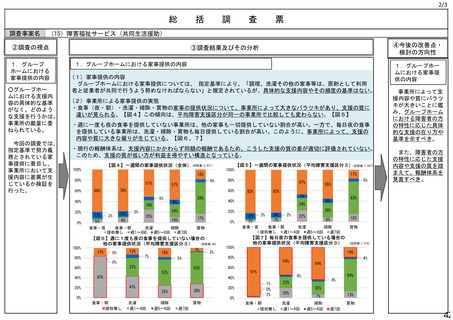

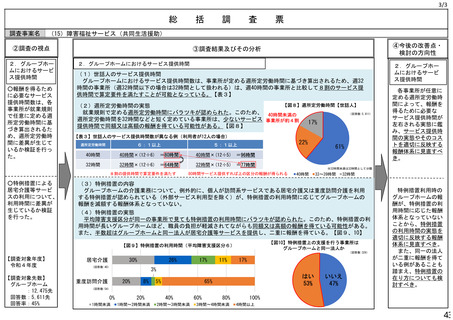

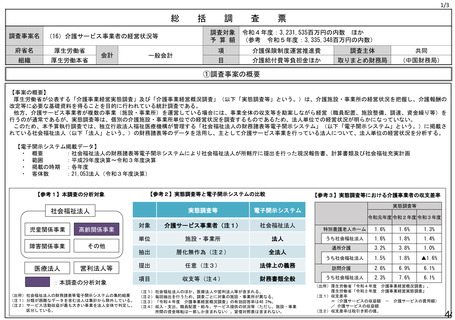

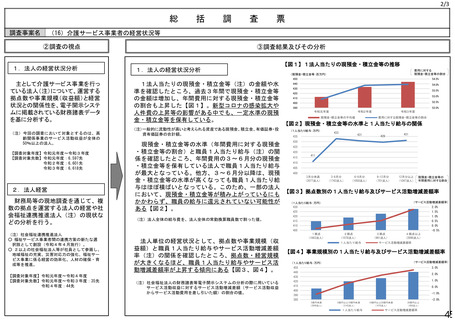

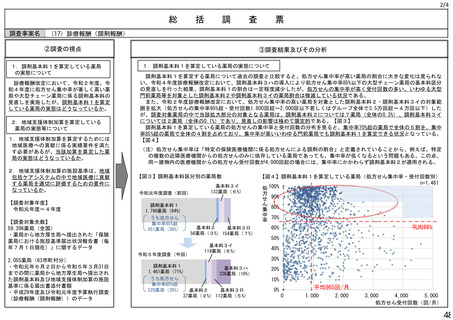

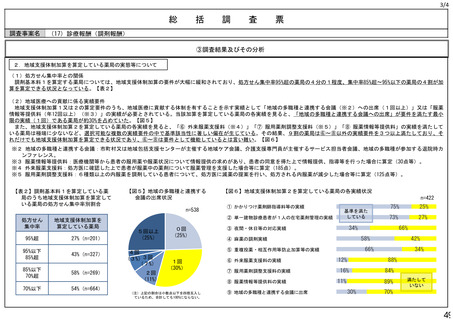

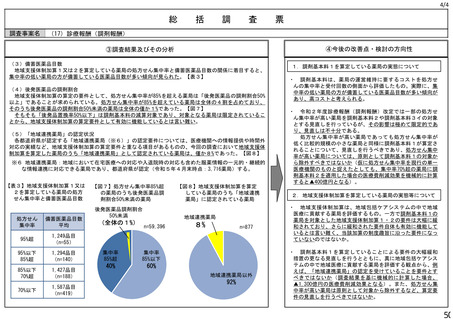

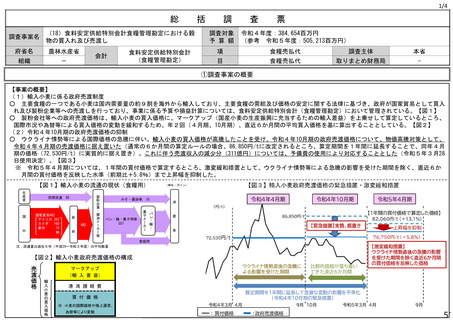

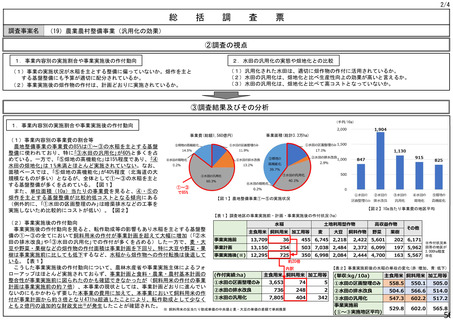

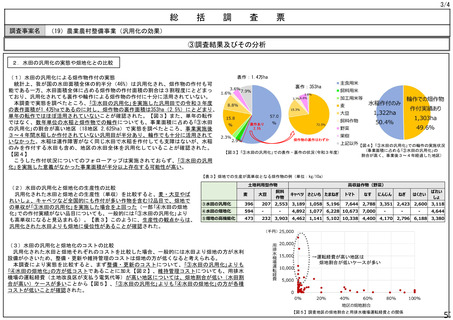

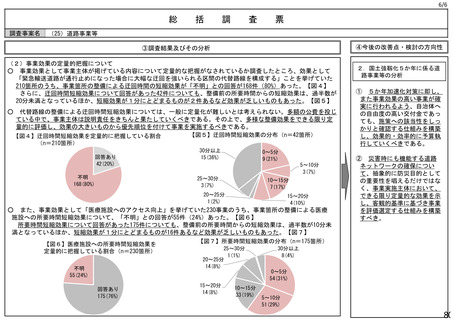

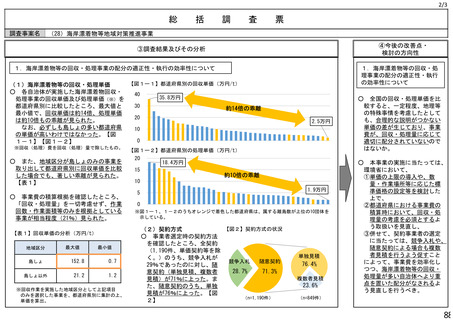

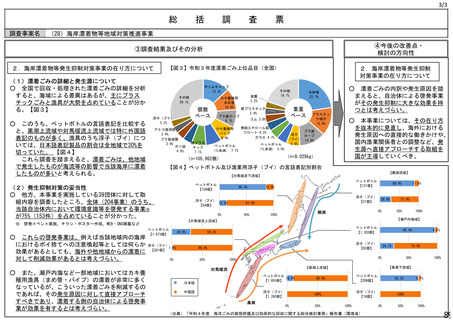

各自治体における支援体制を比較するため、各事業の相談支援員1人当たりの相談受付件数等(以下「受付件数」という。)を人口規模別に算出した【図

1】。

本来、受付件数は、自治体の人口規模にかかわらず同程度となることが望ましいと考えられる。

【自立相談支援事業(必須事業)】

人口規模の増加に伴い、受付件数が増加する傾向が見られた。

【就労準備支援事業と家計改善支援事業(任意事業)】

人口規模の増加に伴い、受付件数が増加する傾向が見られたが、自立相談支援事業に比べるとバラツキの程度は小さいものとなっていた。

必須事業では、特に小規模自治体において、相談需要に比して過大な人員配置になりやすい傾向が見られる一方、任意事業では、地域の需要に応じた人員

配置が行いやすいものと考えられる。

人員配置の考え方について、自治体に対し聞き取りを行ったところ、配置すべき相談支援員の人数に基準を設けていないと回答した自治体が3割程度あっ

た。また、基準を設けていないと回答した自治体のうち約3割が相談実績や需要の動向を考慮した人員配置を行っていないと回答している【表1】。自治体

からは、「厚生労働省は相談実績等に基づく標準的な人員配置基準を示すべき。」との意見も出されている。

厚生労働省は、相談実績に応じた人員配置基準の設定や、複数の自治体による共同実施の推奨などにより、地域の相談需要に応じた適切な人員配置の実現

を目指すべき。

【表1】相談支援員を委託して配置する際の基準の有無

【図1】人口規模別の相談支援員1人当たりの相談受付件数等

<自立相談支援事業(n=906)>

7

155

基準あり

<家計改善支援事業(n=641)>

39

<就労準備支援事業(n=622)>

うち実績等の考慮 うち実績等の考慮

あり

なし

158

123

20

3

60

13

3

2

10

1

13

自立相談支援事業

(n=656)

就労準備支援事業

(n=624)

家計改善支援事業

(n=624)

74%

26%

73%

25%

66%

34%

67%

31%

69%

31%

71%

29%

(注)社会福祉協議会等に委託して行う場合

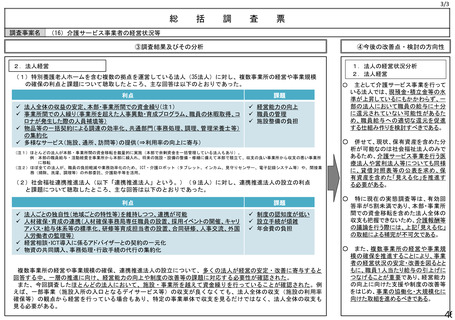

【参考6】各事業における相談支援員の配置基準

事業名

4

自立相談

支援事業

就労準備

支援事業

家計改善

支援事業

(出所)厚生労働省保有データを基に作成

(注)破線は回帰分析した結果を表したもの

基準なし

内容

支援員は、主に相談支援業務のマネジメントや地域の社会資源の開発等を行う「主任

相談支援員」、相談支援全般にあたる「相談支援員」、就労支援に関するノウハウを

有する「就労支援員」の3職種を配置することを基本としている。

自治体あるいは委託先の事業者は、1名以上の就労準備支援担当者を置くこととする

(常勤・専従である必要はない)。また、常勤の責任者を置く必要がある(常駐・専

従である必要はない)。

(規定なし)

(出所)厚生労働省「自立相談支援事業の手引き」、「就労準備支援事業の

手引き」

39

総

調査事案名

括

調

査

票

(14)生活困窮者自立相談支援事業等

③調査結果及びその分析

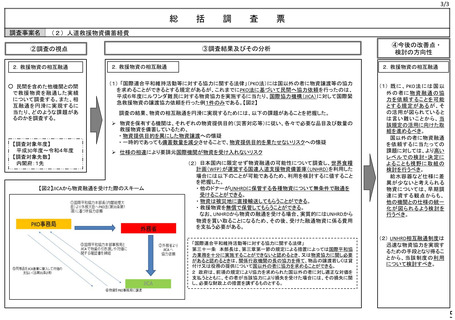

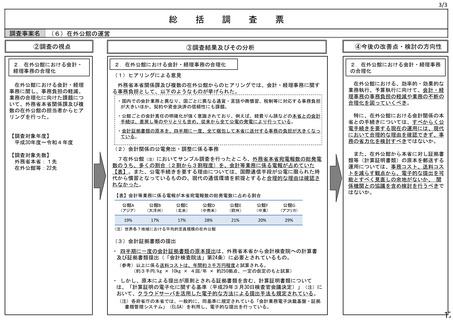

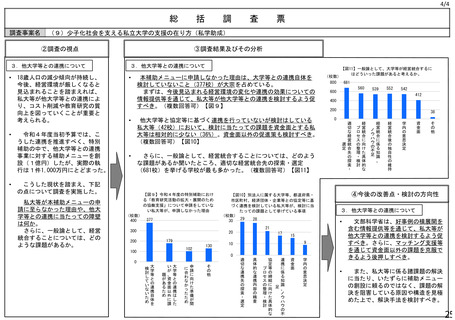

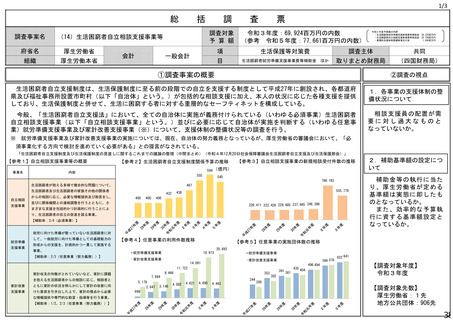

1.各事業の支援体制の整備状況について

各自治体における支援体制を比較するため、各事業の相談支援員1人当たりの相談受付件数等(以下「受付件数」という。)を人口規模別に算出した【図

1】。

本来、受付件数は、自治体の人口規模にかかわらず同程度となることが望ましいと考えられる。

【自立相談支援事業(必須事業)】

人口規模の増加に伴い、受付件数が増加する傾向が見られた。

【就労準備支援事業と家計改善支援事業(任意事業)】

人口規模の増加に伴い、受付件数が増加する傾向が見られたが、自立相談支援事業に比べるとバラツキの程度は小さいものとなっていた。

必須事業では、特に小規模自治体において、相談需要に比して過大な人員配置になりやすい傾向が見られる一方、任意事業では、地域の需要に応じた人員

配置が行いやすいものと考えられる。

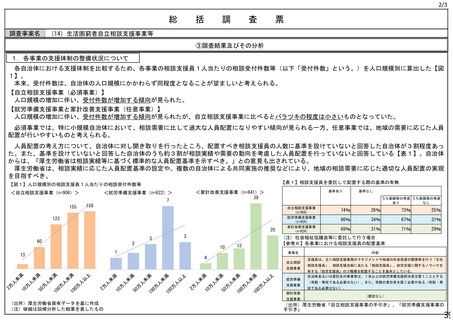

人員配置の考え方について、自治体に対し聞き取りを行ったところ、配置すべき相談支援員の人数に基準を設けていないと回答した自治体が3割程度あっ

た。また、基準を設けていないと回答した自治体のうち約3割が相談実績や需要の動向を考慮した人員配置を行っていないと回答している【表1】。自治体

からは、「厚生労働省は相談実績等に基づく標準的な人員配置基準を示すべき。」との意見も出されている。

厚生労働省は、相談実績に応じた人員配置基準の設定や、複数の自治体による共同実施の推奨などにより、地域の相談需要に応じた適切な人員配置の実現

を目指すべき。

【表1】相談支援員を委託して配置する際の基準の有無

【図1】人口規模別の相談支援員1人当たりの相談受付件数等

<自立相談支援事業(n=906)>

7

155

基準あり

<家計改善支援事業(n=641)>

39

<就労準備支援事業(n=622)>

うち実績等の考慮 うち実績等の考慮

あり

なし

158

123

20

3

60

13

3

2

10

1

13

自立相談支援事業

(n=656)

就労準備支援事業

(n=624)

家計改善支援事業

(n=624)

74%

26%

73%

25%

66%

34%

67%

31%

69%

31%

71%

29%

(注)社会福祉協議会等に委託して行う場合

【参考6】各事業における相談支援員の配置基準

事業名

4

自立相談

支援事業

就労準備

支援事業

家計改善

支援事業

(出所)厚生労働省保有データを基に作成

(注)破線は回帰分析した結果を表したもの

基準なし

内容

支援員は、主に相談支援業務のマネジメントや地域の社会資源の開発等を行う「主任

相談支援員」、相談支援全般にあたる「相談支援員」、就労支援に関するノウハウを

有する「就労支援員」の3職種を配置することを基本としている。

自治体あるいは委託先の事業者は、1名以上の就労準備支援担当者を置くこととする

(常勤・専従である必要はない)。また、常勤の責任者を置く必要がある(常駐・専

従である必要はない)。

(規定なし)

(出所)厚生労働省「自立相談支援事業の手引き」、「就労準備支援事業の

手引き」

39