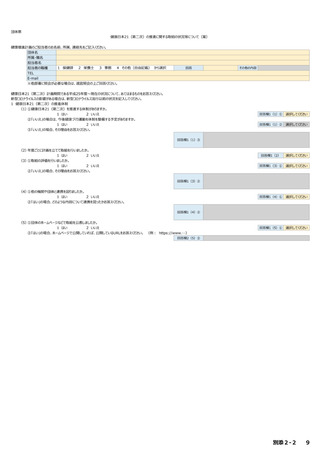

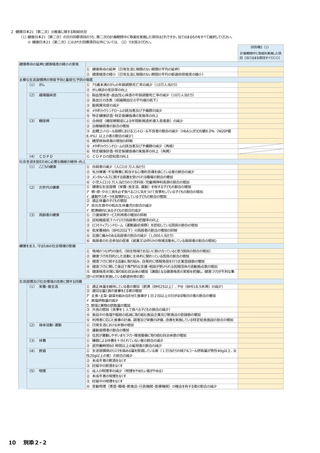

最終評価報告書 別添 (73 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28410.html |

| 出典情報 | 健康日本21(第二次)最終評価報告書を公表します(10/11)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

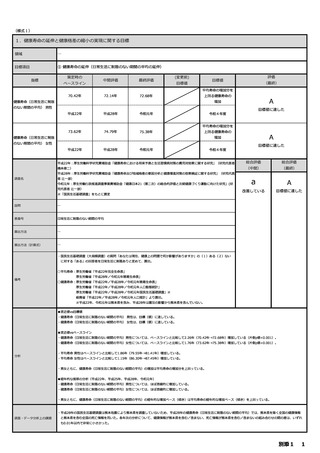

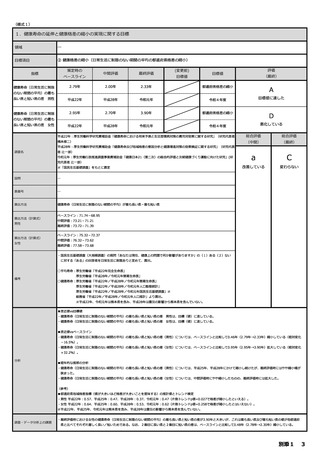

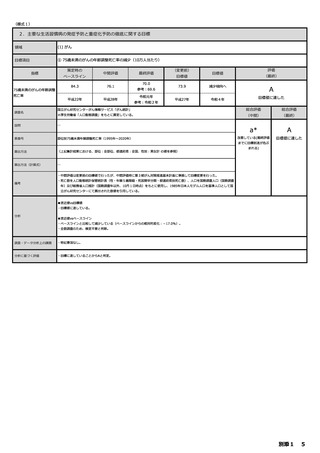

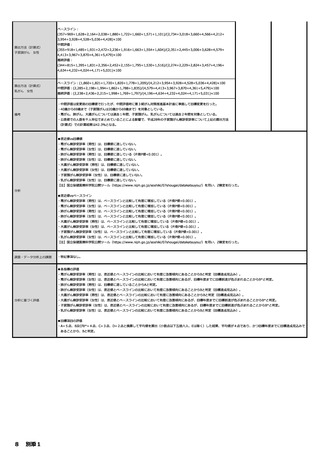

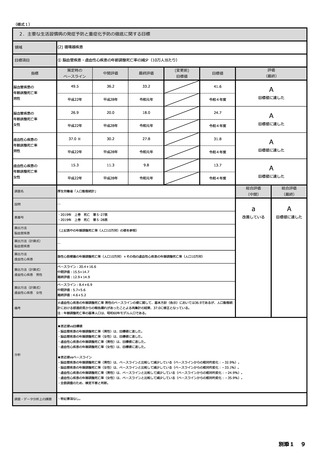

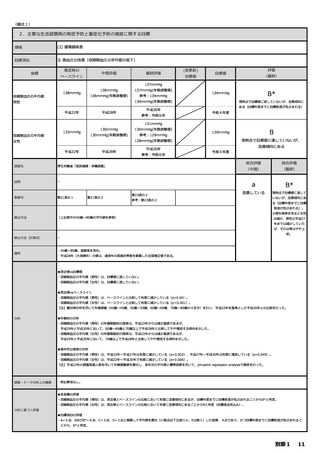

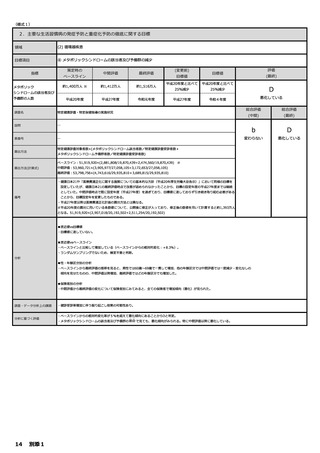

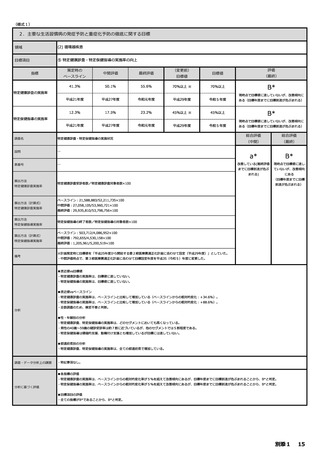

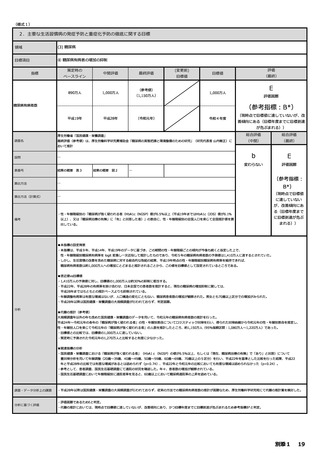

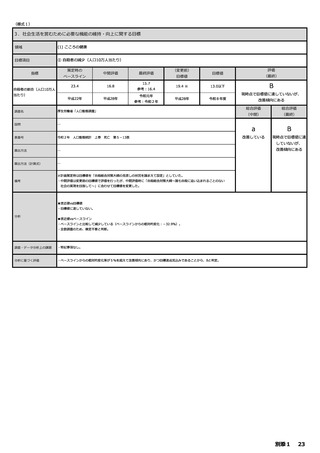

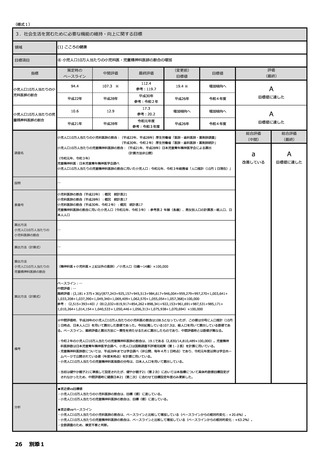

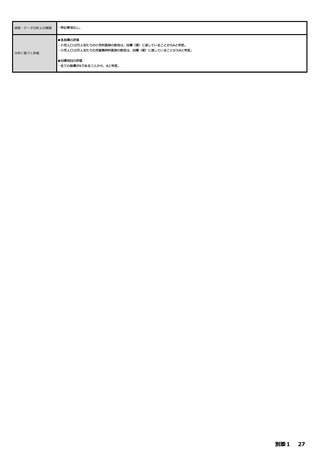

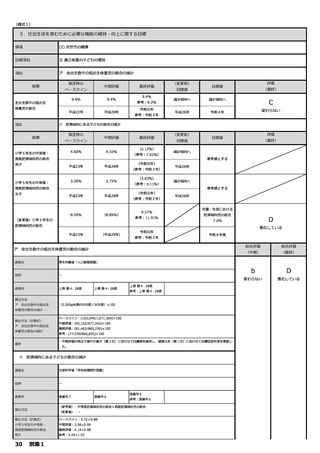

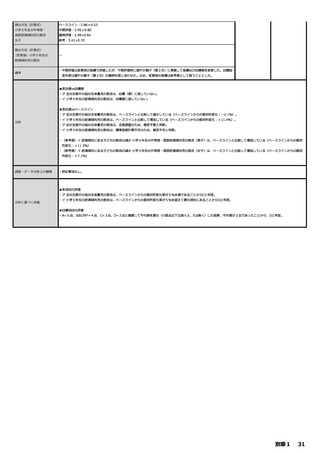

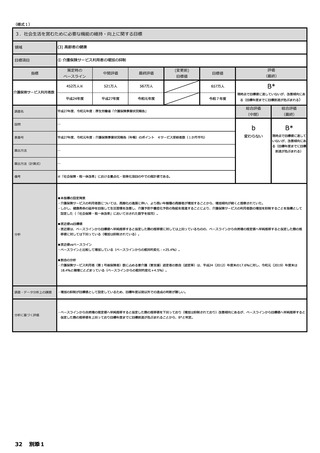

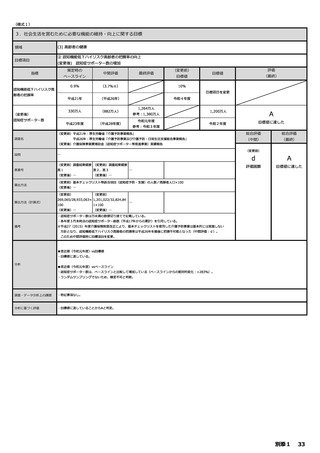

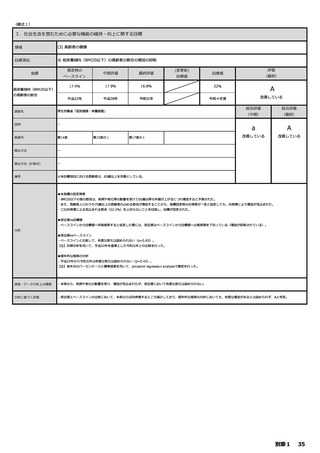

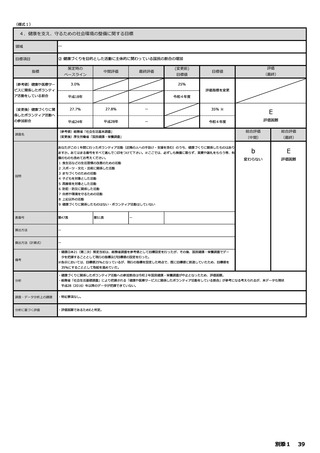

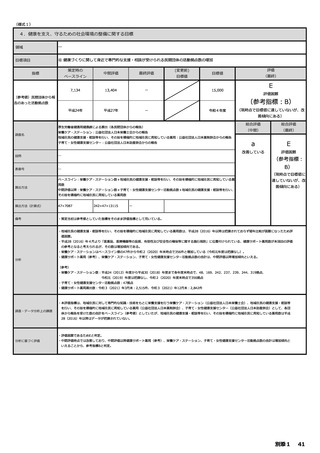

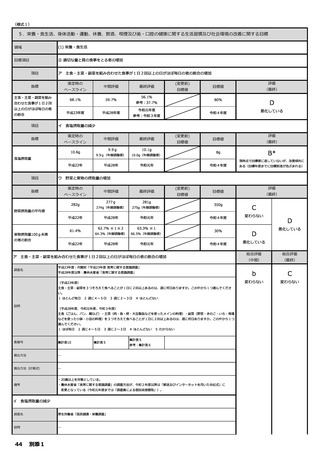

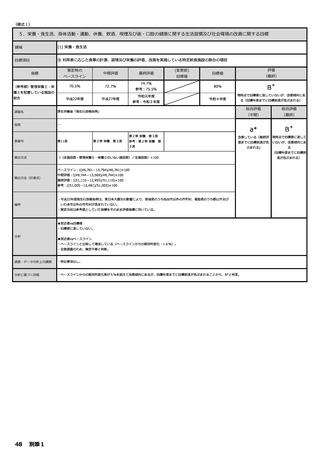

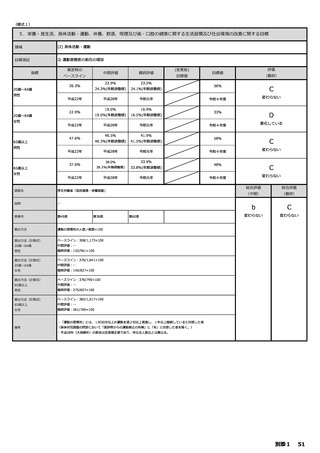

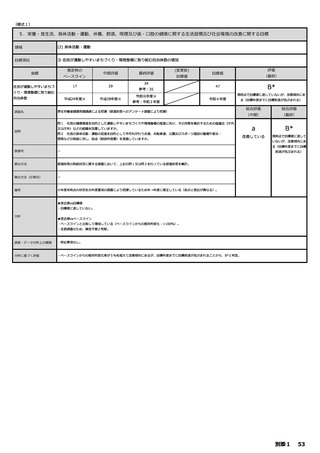

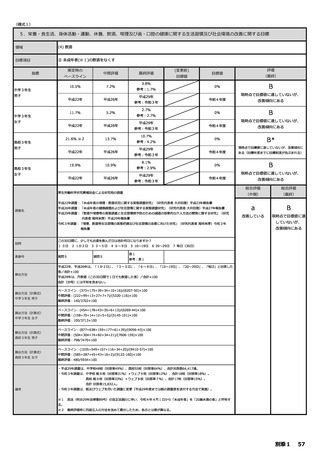

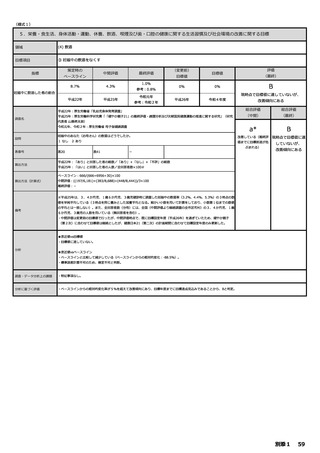

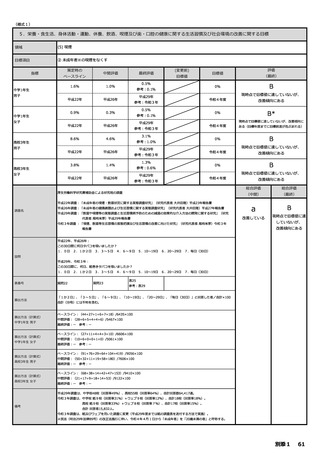

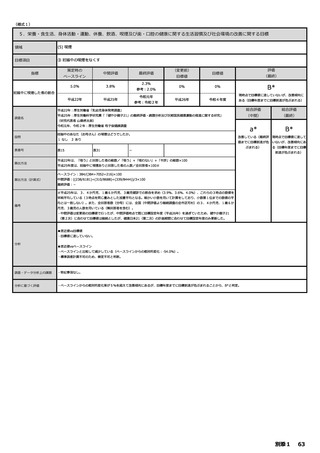

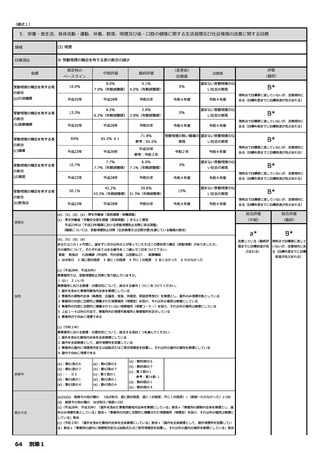

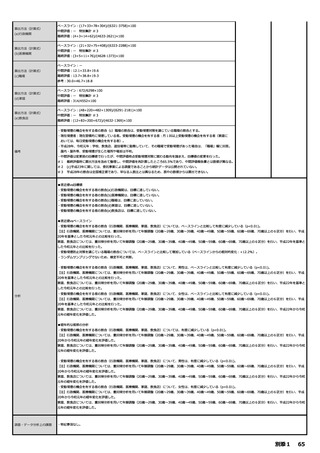

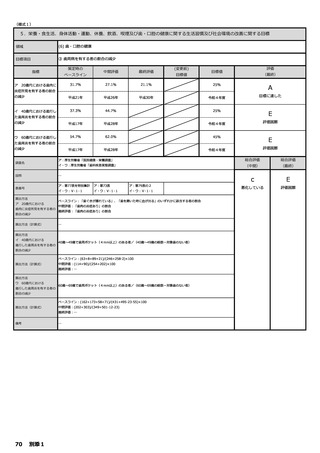

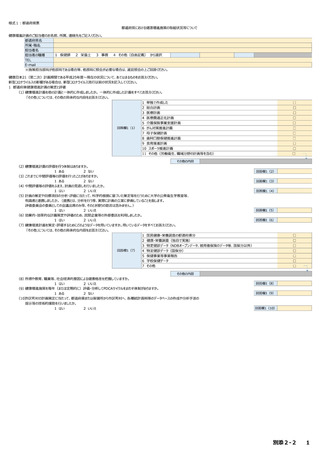

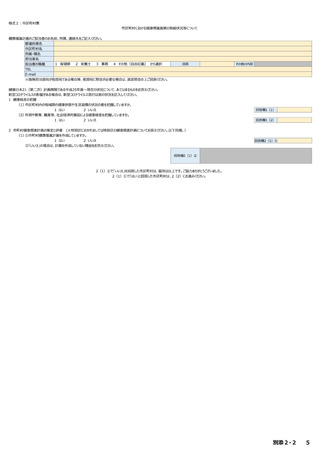

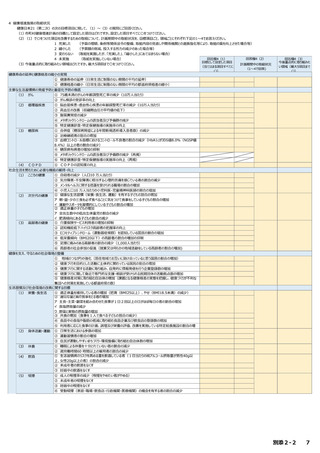

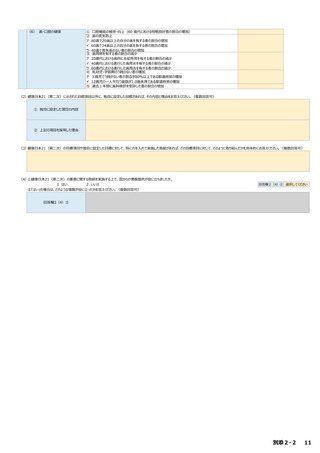

(a)行政機関

算出方法(計算式)

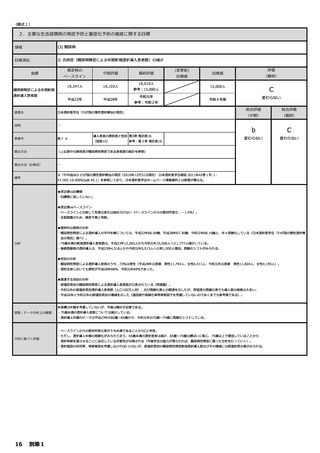

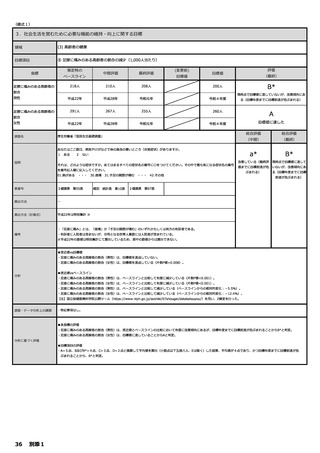

(b)医療機関

ベースライン:(17+33+78+304)/(6321-3758)×100

中間評価:ー

特別集計 ※3

最終評価:(4+3+14+62)/(4633-2621)×100

ベースライン:(21+32+75+408)/(6323-2288)×100

中間評価:ー

特別集計 ※3

最終評価:(3+5+11+76)/(4628-1373)×100

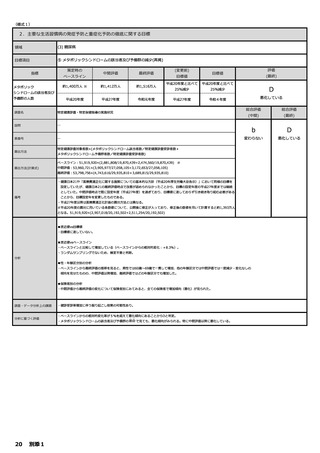

ベースライン:ー

算出方法(計算式)

中間評価:12.1+33.8+19.6

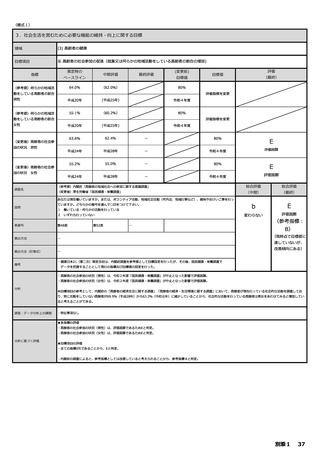

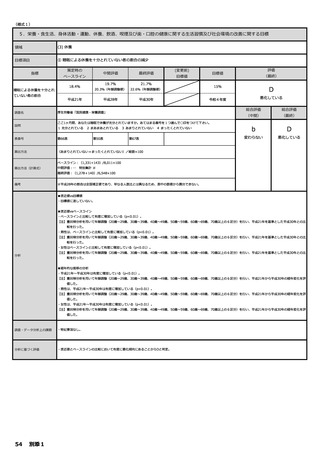

(c)職場

最終評価:13.7+38.8+19.3

参考:30.0+46.7+18.8

算出方法(計算式)

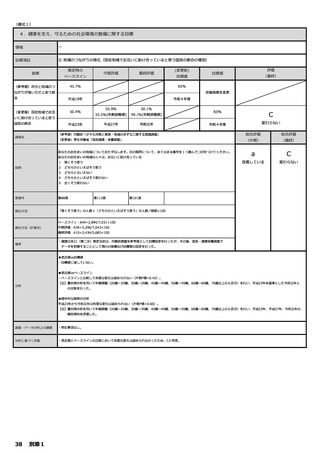

(d)家庭

算出方法(計算式)

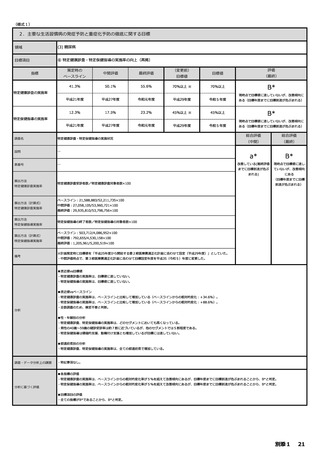

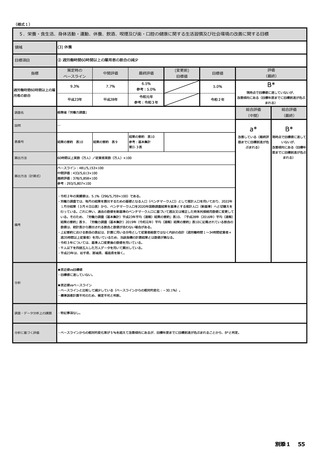

(e)飲食店

ベースライン:672/6298×100

中間評価:ー

特別集計 ※3

最終評価:314/4552×100

ベースライン:(48+220+482+1309)/(6291-2181)×100

中間評価:ー

特別集計 ※3

最終評価:(12+83+200+672)/(4632-1369)×100

・受動喫煙の機会を有する者の割合(c)職場の割合は、受動喫煙対策を講じている職場の割合とする。

・現在喫煙者:現在習慣的に喫煙している者。受動喫煙の機会を有する者:月1回以上受動喫煙の機会を有する者(家庭に

おいては、毎日受動喫煙の機会を有する者)。

・平成28年、令和元年:学校、飲食店、遊技場等に勤務していて、その職場で受動喫煙があった場合は、「職場」欄に回答。

備考

屋内・屋外等、受動喫煙が生じた場所や場面は不明。

・中間評価は変更前の目標値で行ったが、中間評価時点受動喫煙対策に関わる動向を踏まえ、目標値の変更を行った。

※1

最終評価時に算出方法を改めて整理し、中間評価を再計算したところ65.5%であり、中間評価報告書とは数値が異なる。

※2

(c)平成23年に関しては、委託事業による調査であることから統計データは公開されていない。

※3

平成28年の割合は全国補正値であり、単なる人数比とは異なるため、表中の数値からは算出できない。

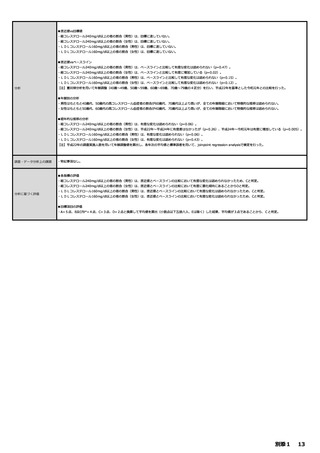

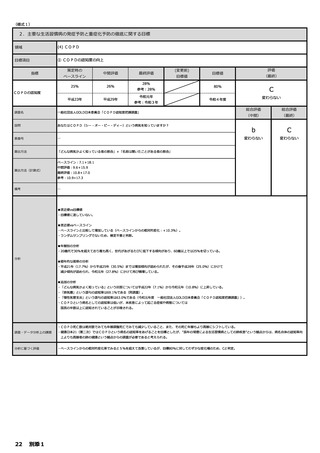

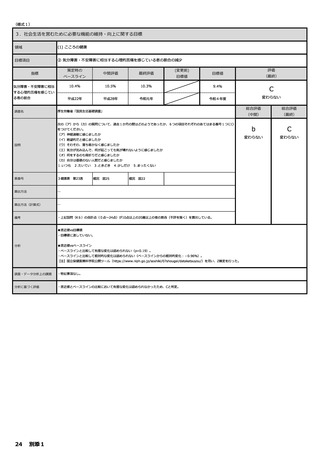

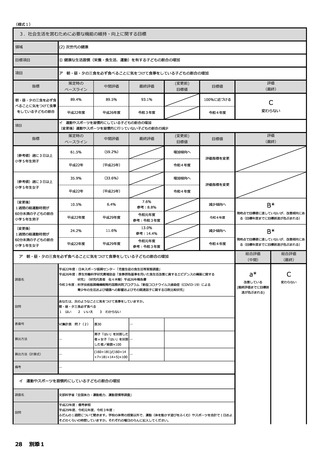

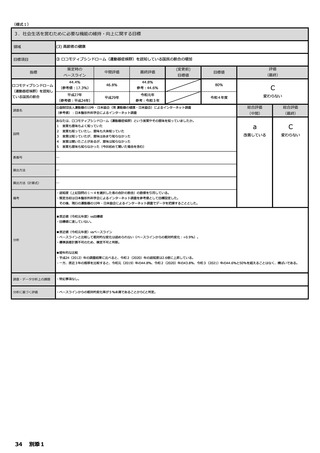

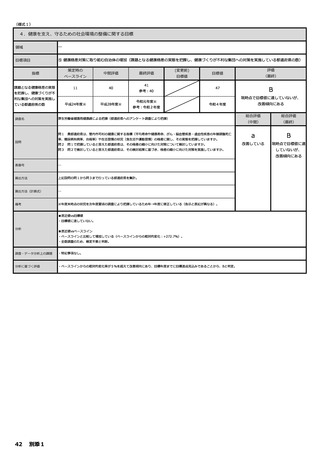

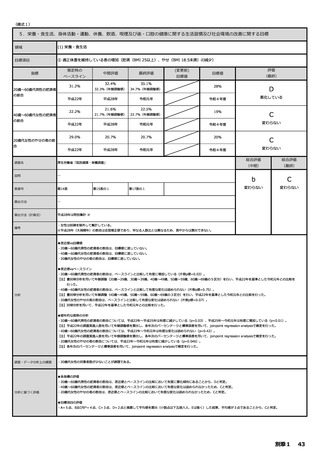

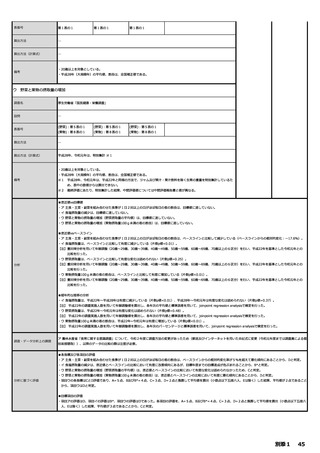

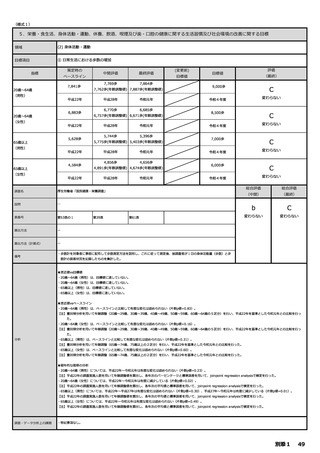

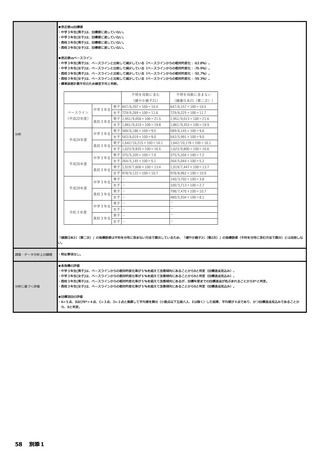

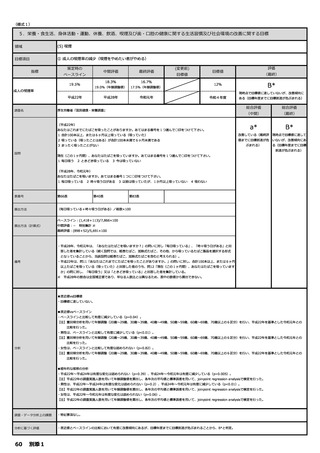

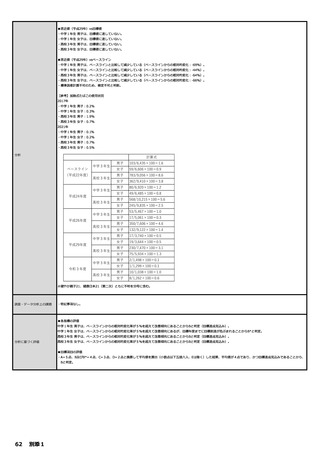

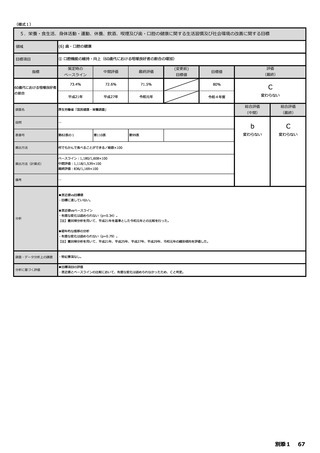

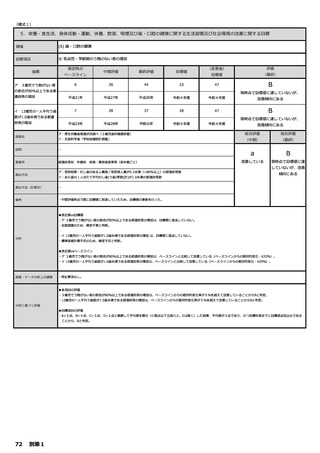

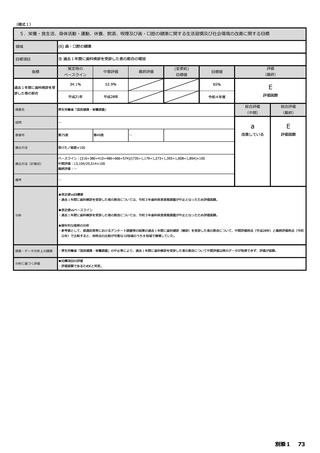

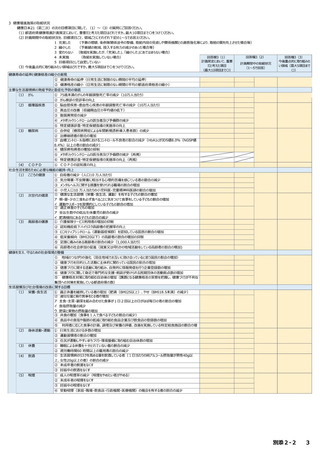

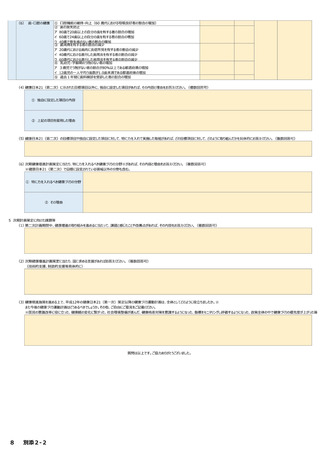

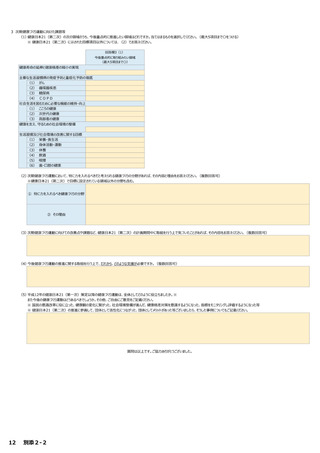

■直近値vs目標値

・受動喫煙の機会を有する者の割合(a)行政機関は、目標に達していない。

・受動喫煙の機会を有する者の割合(b)医療機関は、目標に達していない。

・受動喫煙の機会を有する者の割合(c)職場は、目標に達していない。

・受動喫煙の機会を有する者の割合(d)家庭は、目標に達していない。

・受動喫煙の機会を有する者の割合(e)飲食店は、目標に達していない。

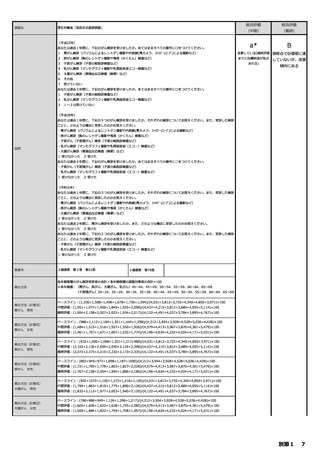

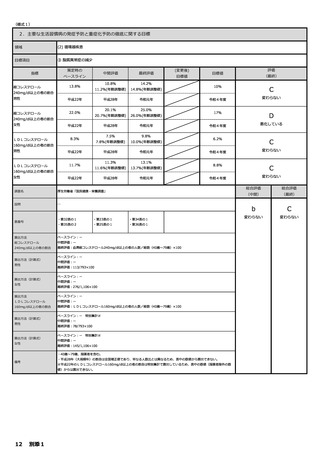

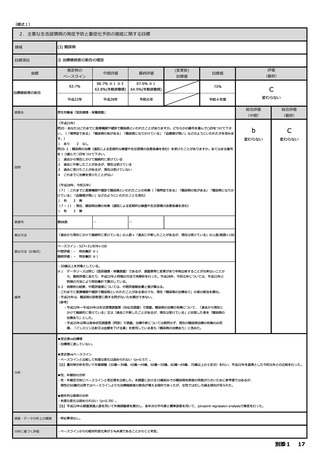

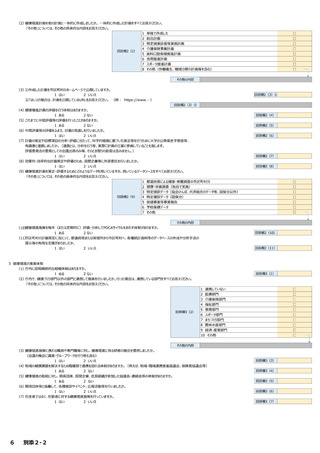

■直近値vsベースライン

・受動喫煙の機会を有する者の割合(行政機関、医療機関、家庭、飲食店)については、ベースラインと比較して有意に減少している(p<0.01)。

【注】行政機関、医療機関については、重回帰分析を用いて年齢調整(20歳~29歳、30歳~39歳、40歳~49歳、50歳~59歳、60歳~69歳、70歳以上の6区分)を行い、平成

20年を基準とした令和元年との比較を行った。

家庭、飲食店については、重回帰分析を用いて年齢調整(20歳~29歳、30歳~39歳、40歳~49歳、50歳~59歳、60歳~69歳、70歳以上の6区分)を行い、平成22年を基準と

した令和元年との比較を行った。

・受動喫煙防止対策を講じている職場の割合については、ベースラインと比較して増加している(ベースラインからの相対的変化:+12.2%)。

・ランダムサンプリングでないため、検定不可と判断。

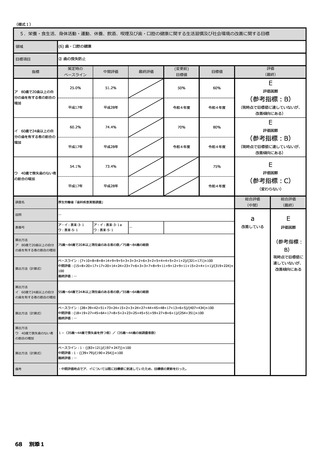

・受動喫煙の機会を有する者の割合(行政機関、医療機関、家庭、飲食店)について、男性は、ベースラインと比較して有意に減少している(p<0.01)。

【注】行政機関、医療機関については、重回帰分析を用いて年齢調整(20歳~29歳、30歳~39歳、40歳~49歳、50歳~59歳、60歳~69歳、70歳以上の6区分)を行い、平成

20年を基準とした令和元年との比較を行った。

家庭、飲食店については、重回帰分析を用いて年齢調整(20歳~29歳、30歳~39歳、40歳~49歳、50歳~59歳、60歳~69歳、70歳以上の6区分)を行い、平成22年を基準と

した令和元年との比較を行った。

分析

・受動喫煙の機会を有する者の割合(行政機関、医療機関、家庭、飲食店)について、女性は、ベースラインと比較して有意に減少している(p<0.01)。

【注】行政機関、医療機関については、重回帰分析を用いて年齢調整(20歳~29歳、30歳~39歳、40歳~49歳、50歳~59歳、60歳~69歳、70歳以上の6区分)を行い、平成

20年を基準とした令和元年との比較を行った。

家庭、飲食店については、重回帰分析を用いて年齢調整(20歳~29歳、30歳~39歳、40歳~49歳、50歳~59歳、60歳~69歳、70歳以上の6区分)を行い、平成22年から令和

元年の経年変化を評価した。

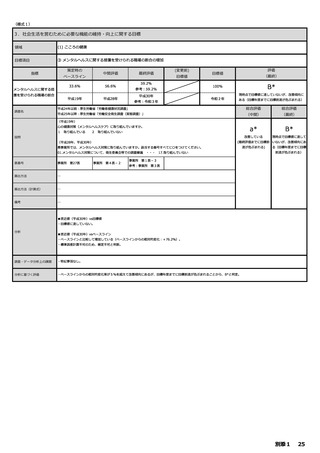

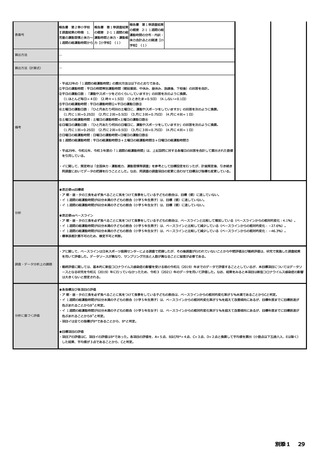

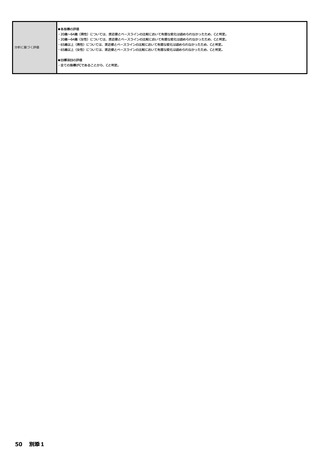

■経年的な推移の分析

・受動喫煙の機会を有する者の割合(行政機関、医療機関、家庭、飲食店)については、有意に減少している(p<0.01)。

【注】行政機関、医療機関については、重回帰分析を用いて年齢調整(20歳~29歳、30歳~39歳、40歳~49歳、50歳~59歳、60歳~69歳、70歳以上の6区分)を行い、平成

20年から令和元年の経年変化を評価した。

家庭、飲食店については、重回帰分析を用いて年齢調整(20歳~29歳、30歳~39歳、40歳~49歳、50歳~59歳、60歳~69歳、70歳以上の6区分)を行い、平成22年から令和

元年の経年変化を評価した。

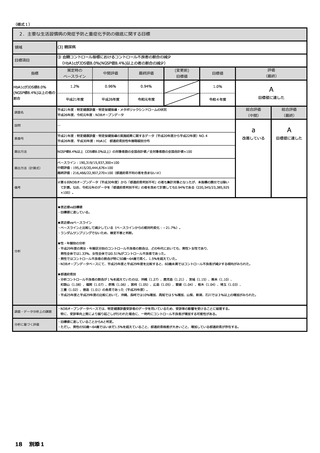

・受動喫煙の機会を有する者の割合(行政機関、医療機関、家庭、飲食店)について、男性は、有意に減少している(p<0.01)。

【注】行政機関、医療機関については、重回帰分析を用いて年齢調整(20歳~29歳、30歳~39歳、40歳~49歳、50歳~59歳、60歳~69歳、70歳以上の6区分)を行い、平成

20年から令和元年の経年変化を評価した。

家庭、飲食店については、重回帰分析を用いて年齢調整(20歳~29歳、30歳~39歳、40歳~49歳、50歳~59歳、60歳~69歳、70歳以上の6区分)を行い、平成22年から令和

元年の経年変化を評価した。

・受動喫煙の機会を有する者の割合(行政機関、医療機関、家庭、飲食店)について、女性は、有意に減少している(p<0.01)。

【注】行政機関、医療機関については、重回帰分析を用いて年齢調整(20歳~29歳、30歳~39歳、40歳~49歳、50歳~59歳、60歳~69歳、70歳以上の6区分)を行い、平成

20年から令和元年の経年変化を評価した。

家庭、飲食店については、重回帰分析を用いて年齢調整(20歳~29歳、30歳~39歳、40歳~49歳、50歳~59歳、60歳~69歳、70歳以上の6区分)を行い、平成22年から令和

元年の経年変化を評価した。

調査・データ分析上の課題

・特記事項なし。

別添1

65