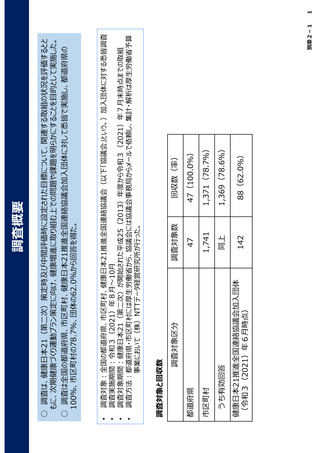

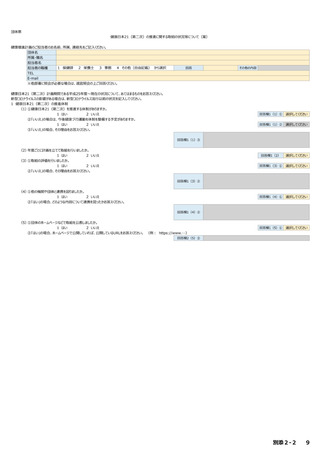

最終評価報告書 別添 (24 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28410.html |

| 出典情報 | 健康日本21(第二次)最終評価報告書を公表します(10/11)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

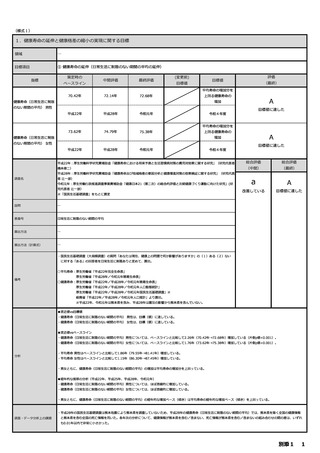

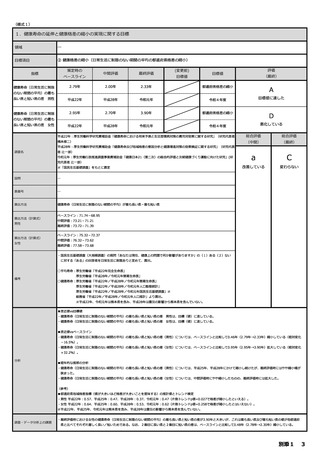

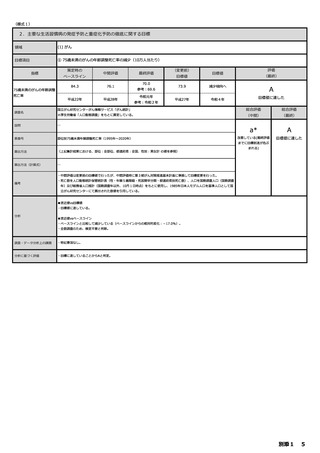

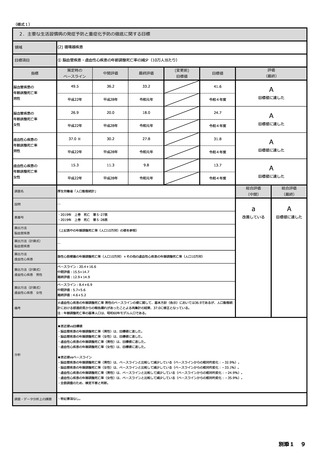

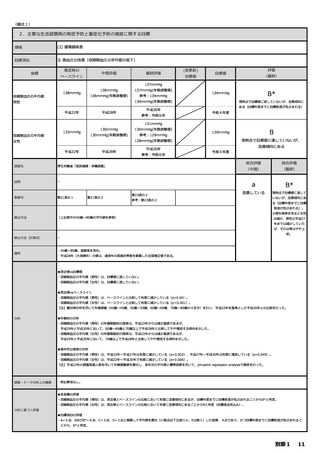

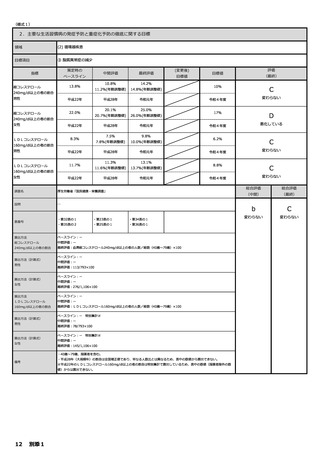

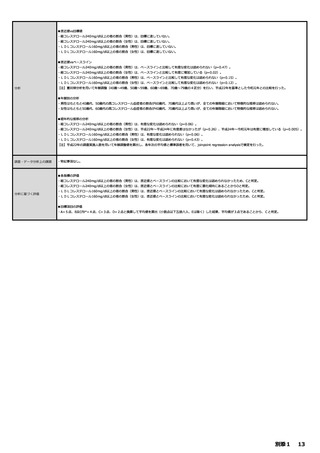

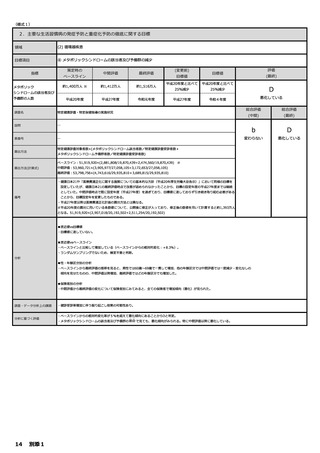

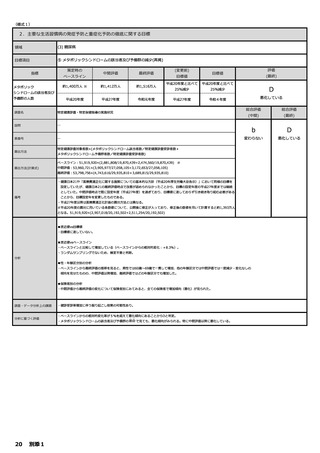

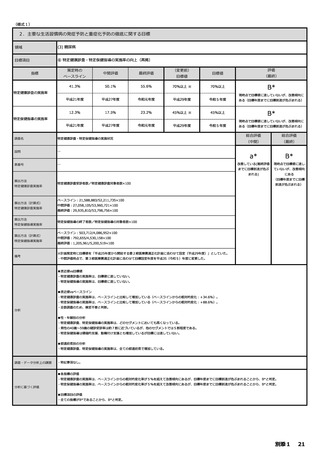

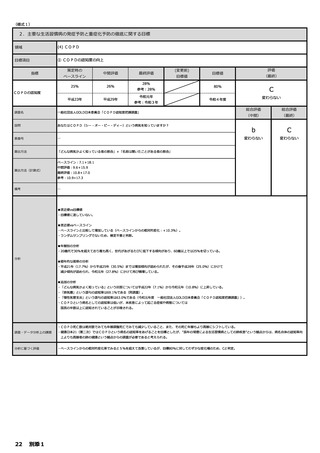

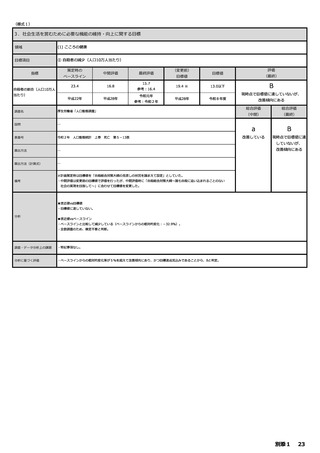

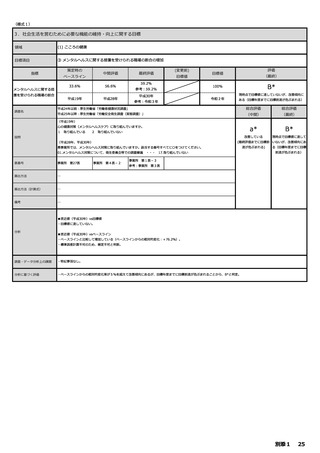

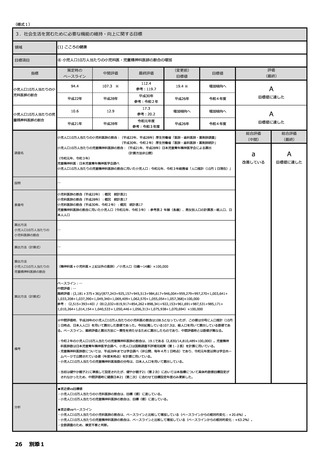

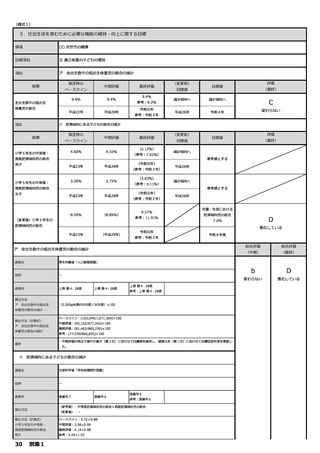

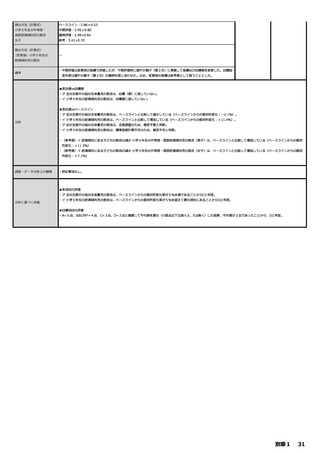

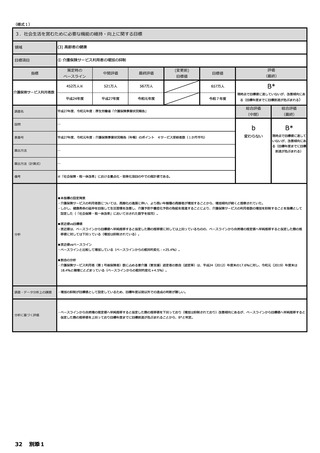

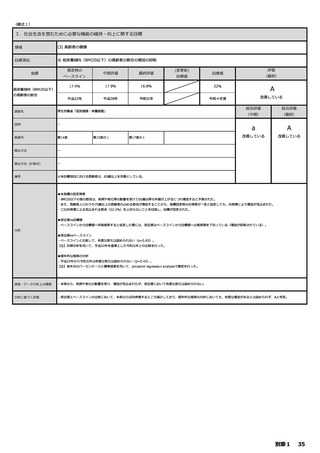

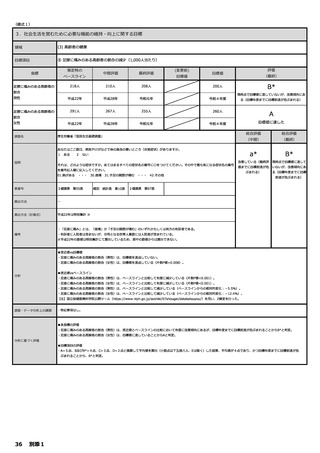

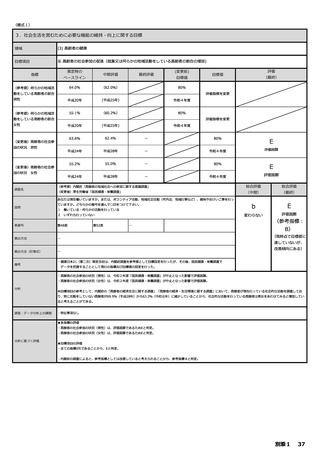

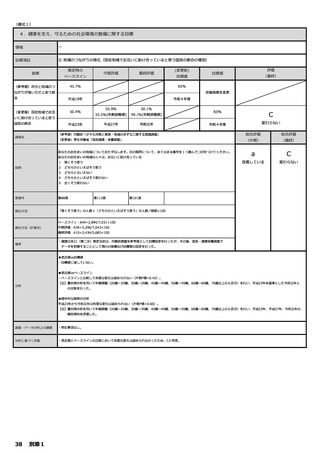

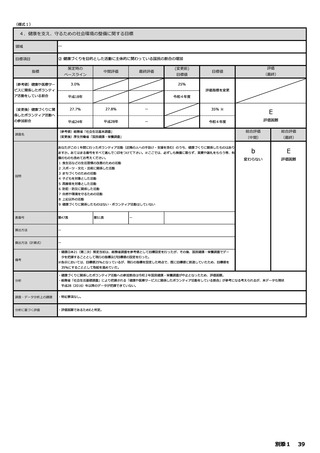

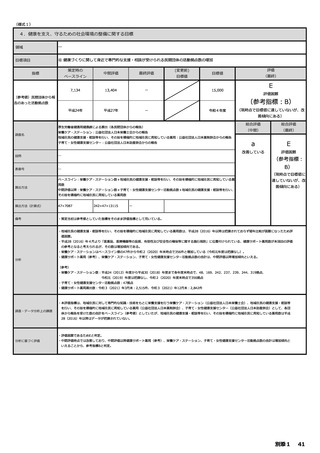

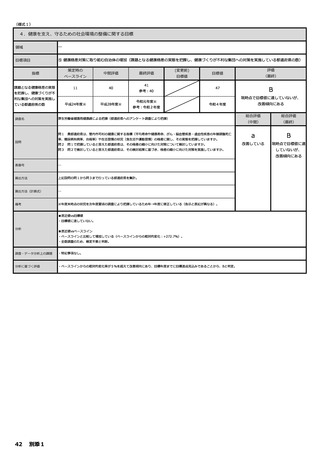

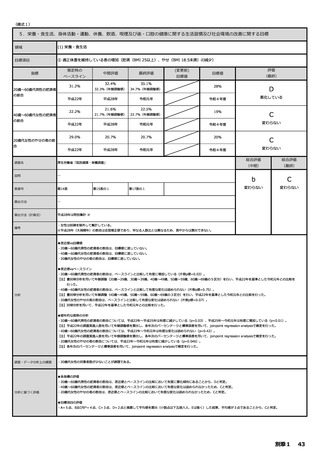

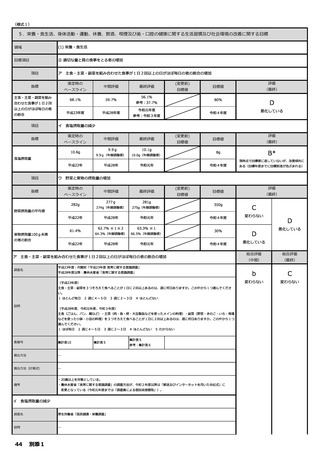

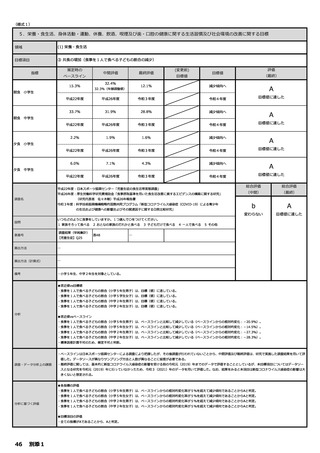

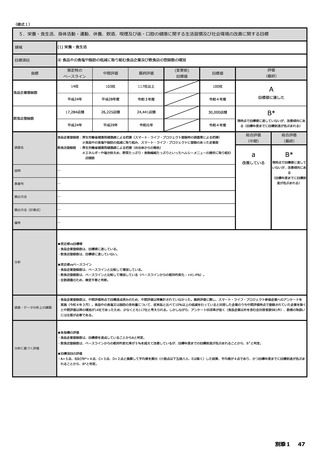

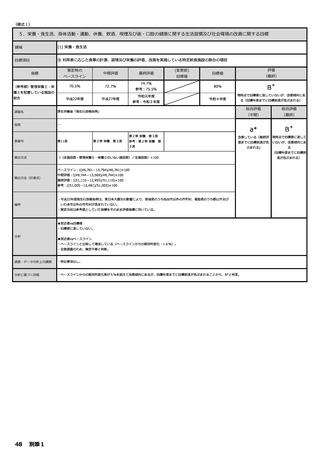

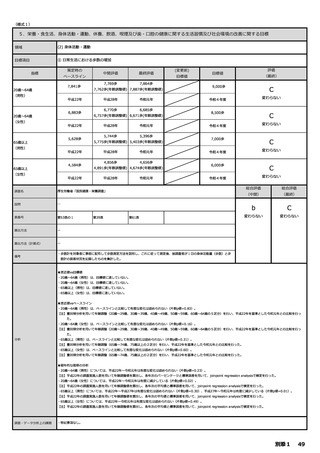

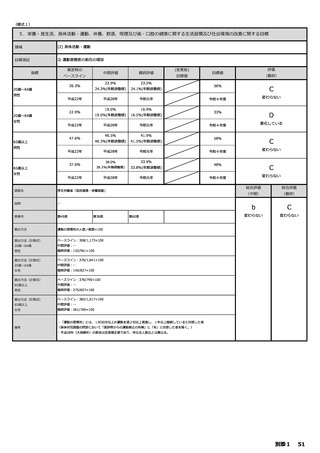

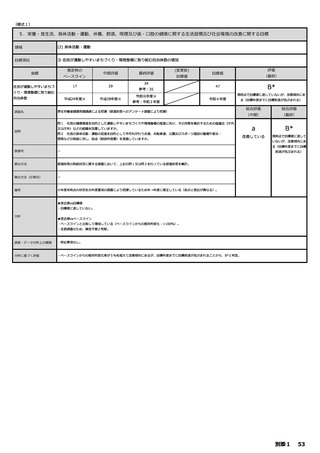

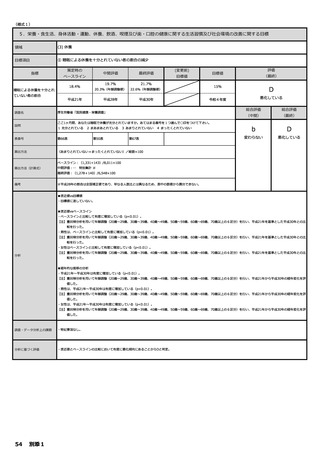

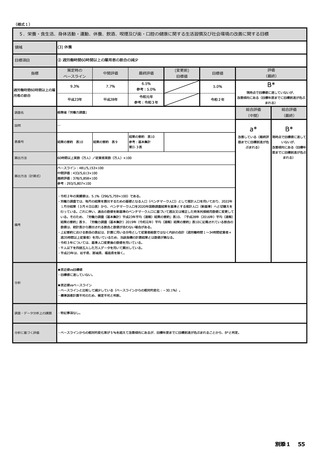

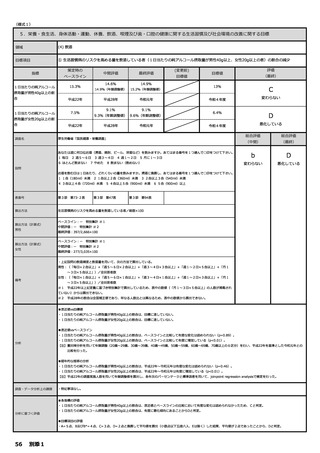

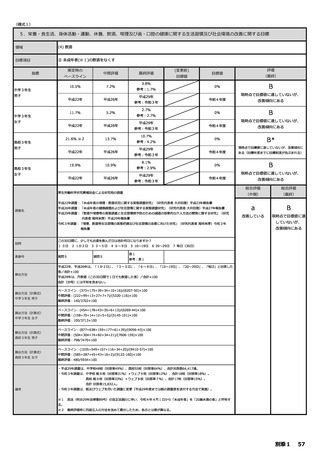

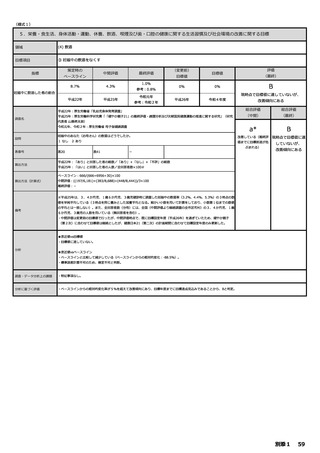

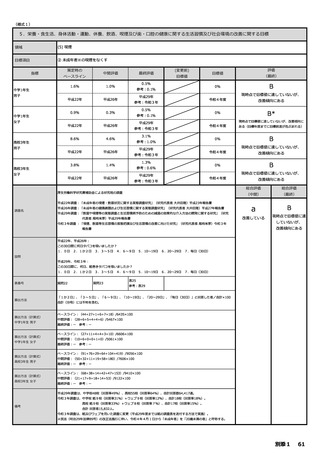

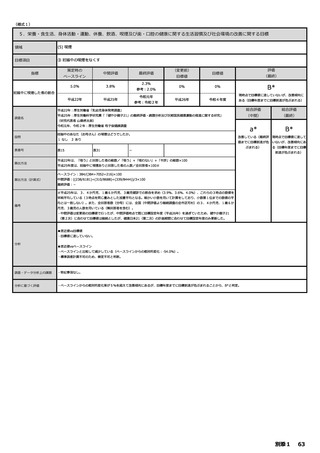

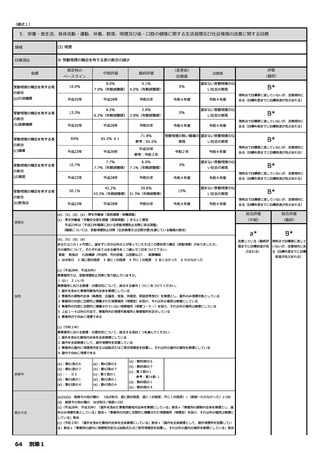

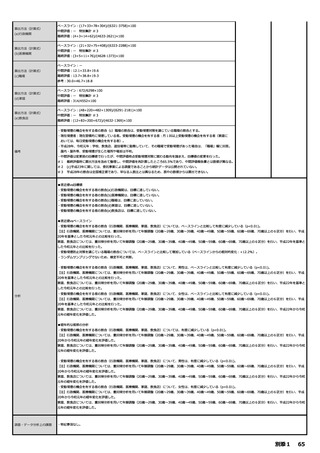

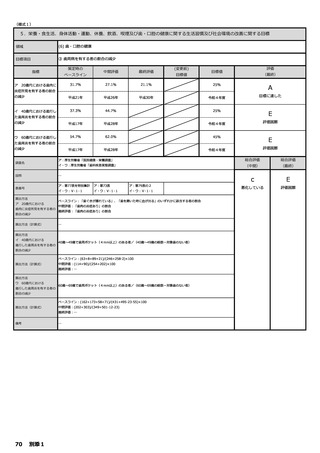

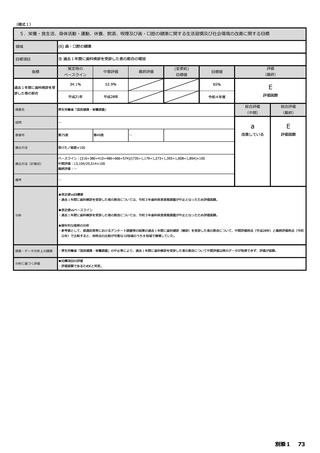

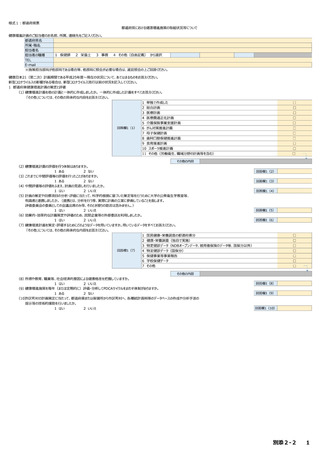

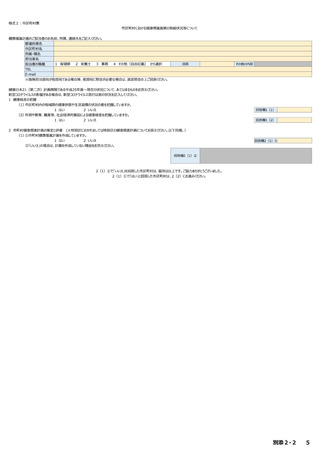

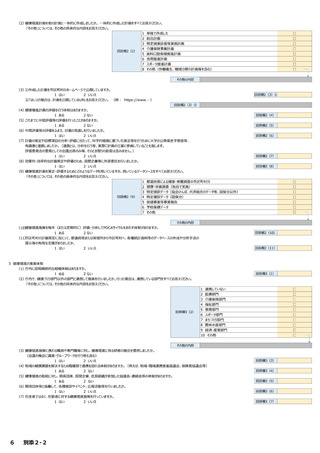

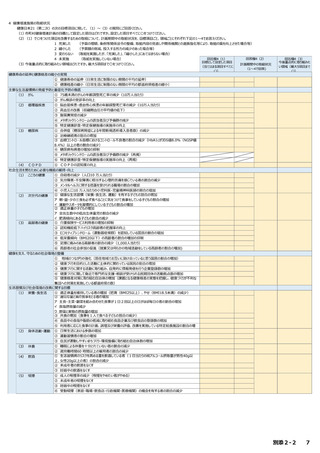

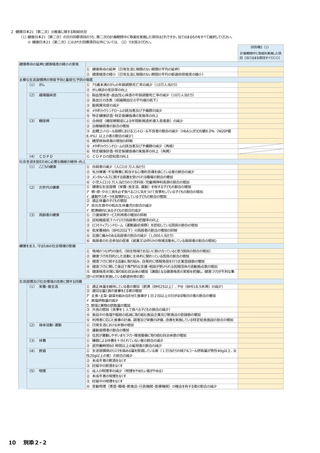

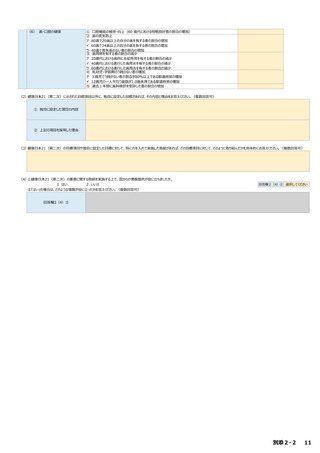

2.主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底に関する目標

領域

(3) 糖尿病

目標項目

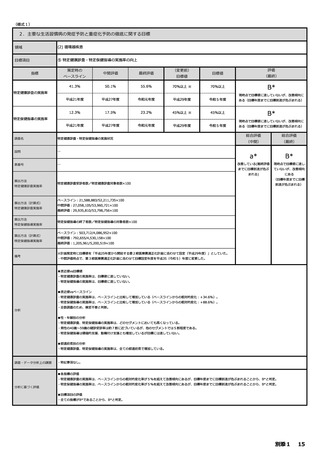

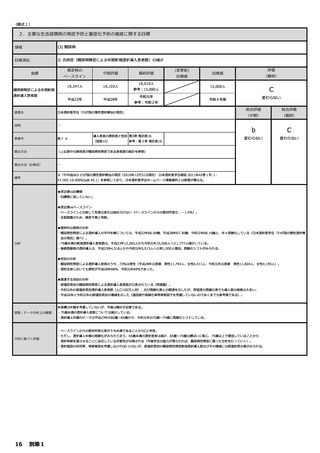

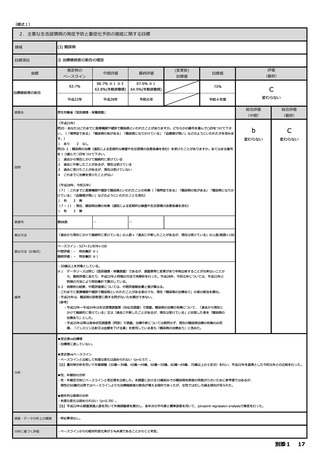

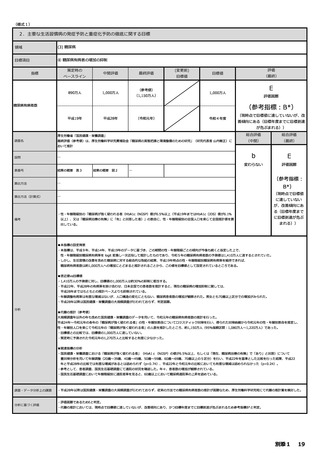

① 合併症(糖尿病腎症による年間新規透析導入患者数)の減少

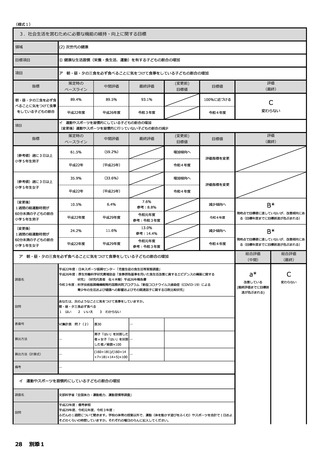

策定時の

指標

中間評価

ベースライン

16,247人

糖尿病腎症による年間新規

透析導入患者数

令和元年

日本透析医学会「わが国の慢性透析療法の現況」

設問

―

表番号

表7 ※

算出方法

(上記表中の原疾患が糖尿病性腎症である患者数の総計を参照)

算出方法(計算式)

―

C

変わらない

令和4年度

参考:令和2年

調査名

(最終)

15,000人

参考:15,690人

平成28年

評価

目標値

目標値

16,019人

16,103人

平成22年

(変更前)

最終評価

導入患者の原疾患と性別 第3章 補足表16

(図表15)

参考:第3章 補足表16

総合評価

総合評価

(中間)

(最終)

b

C

変わらない

変わらない

※「中井滋ほか.わが国の慢性透析療法の現況(2010年12月31日現在).日本透析医学会雑誌.2011年45巻1号.1-

備考

47.DOI:10.4009/jsdt.45.1」を参照しており、日本透析医学会ホームページ掲載資料とは数値が異なる。

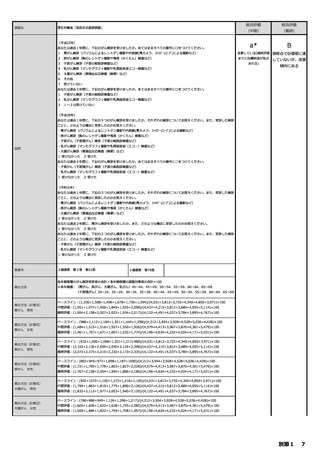

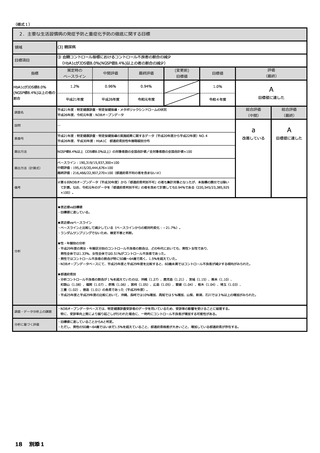

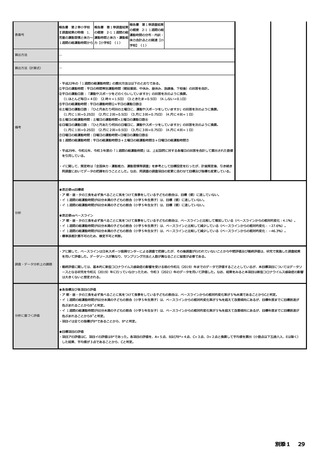

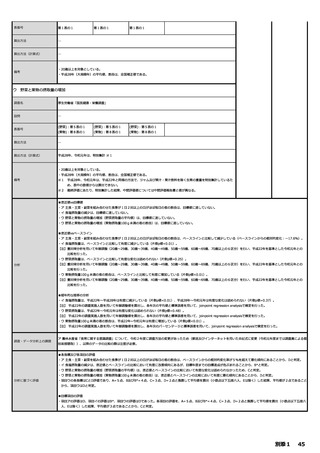

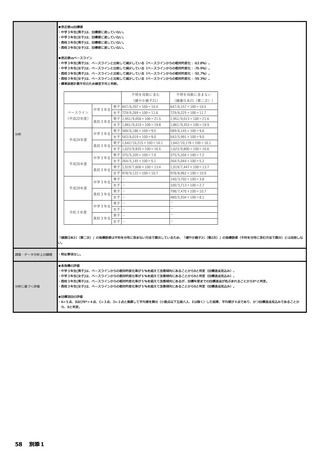

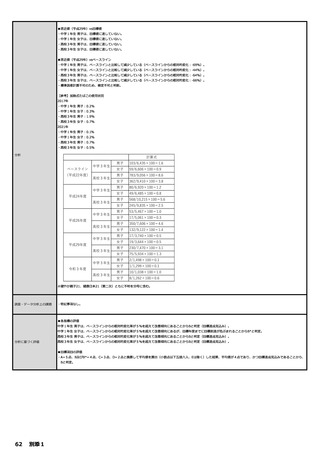

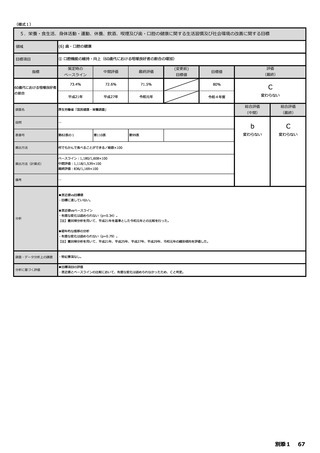

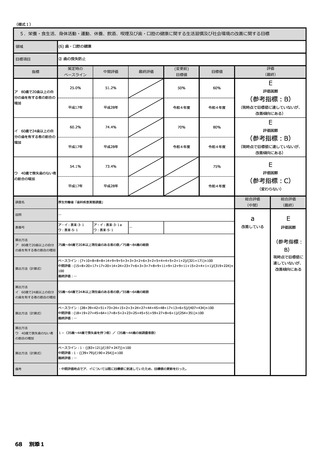

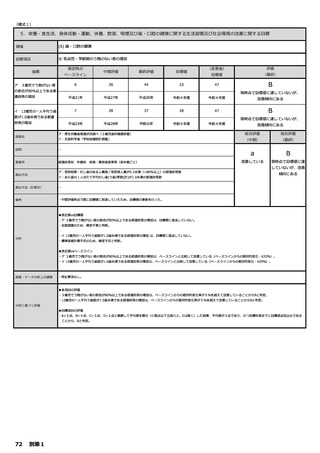

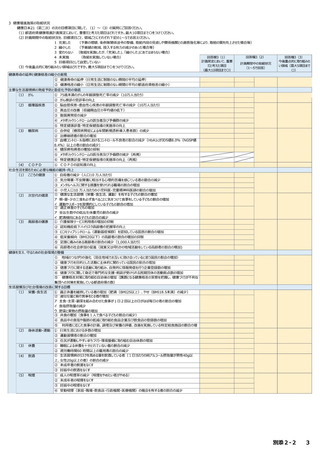

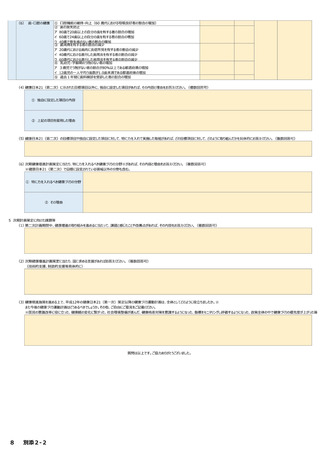

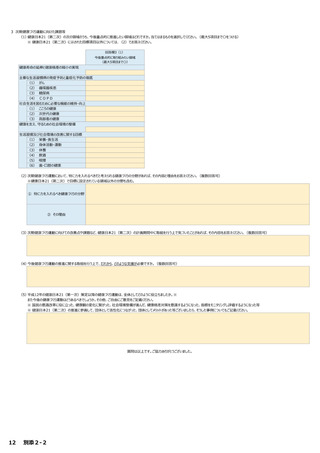

■直近値vs目標値

・目標値に達していない。

■直近値vsベースライン

・ベースラインと比較して有意な変化は認められない(ベースラインからの相対的変化:-1.4%)。

・全数調査のため、検定不要と判断。

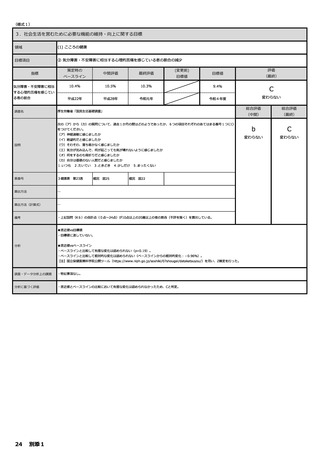

■経時的な推移の分析

・糖尿病性腎症による透析導入の平均年齢については、平成22年66.09歳、平成28年67.30歳、令和元年68.16歳と、年々高齢化している(日本透析医学会「わが国の慢性透析療

法の現況」調べ)。

・75歳未満の新規透析導入患者数は、平成23年12,283人から令和元年10,506人へと1,777人減少している。

分析

・後期高齢者の透析導入は、平成23年4,518人から令和元年5,513人へと約1,000人増加。高齢化シフトがみられる。

■性別の分析

・糖尿病性腎症による透析導入患者のうち、73%は男性(平成28年公表値

男性11,792人、女性4,311人、令和元年公表値

男性11,824人、女性4,195人)。

・透析全体においても男性が平成28年68%、令和元年69%であった。

■関連する項目の分析

・都道府県別の糖尿病性腎症による透析導入患者数が公表されている(同調査)。

・令和元年の都道府県別透析導入患者数(人口100万人対)、及び高齢化率との関連を示したが、同程度の高齢化率でも導入数の格差は大きい。

・平成26年と令和元年の都道府県別の増減を示した(施設数や高齢化率等背景因子を考慮していないのであくまでも参考値である)。

本指標は年齢を考慮していないが、今後は検討が必要である。

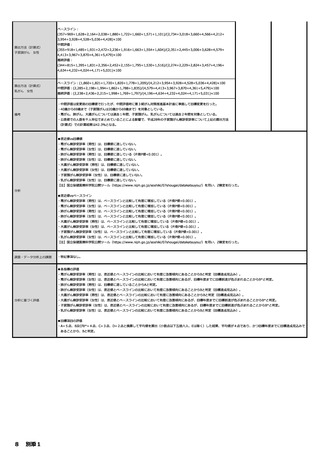

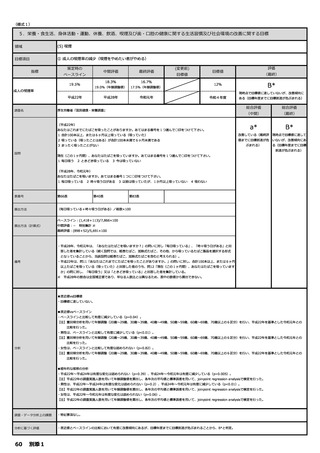

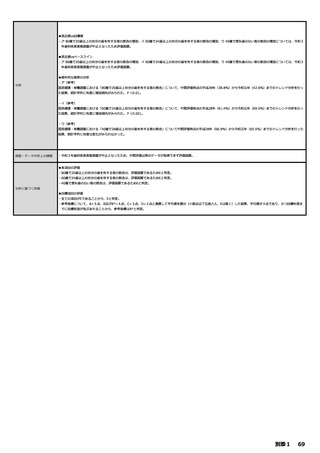

調査・データ分析上の課題

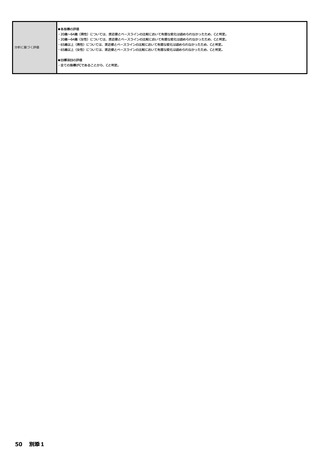

・75歳未満の透析導入者数については減少している。

・透析導入年齢のピークは平成23年の60歳~64歳から、令和元年の70歳~74歳に高齢化シフトしている。

・ベースラインからの相対的変化率が5%未満であることからCと判定。

分析に基づく評価

・ただし、透析導入年齢の高齢化がみられており、65歳未満の透析患者は減少、65歳~74歳は横ばいに転じ、75歳以上で増加していることから

透析時期を遅らせることに成功している可能性が示唆される(今後学会の協力が得られれば、糖尿病性腎症に限った分析を行っていく)。

・透析施設の状況等、背景要因を考慮しなければいけないが、都道府県別の糖尿病性腎症新規透析導入数及びその増減には都道府県の差がみられる。

16

別添1