よむ、つかう、まなぶ。

資料2 防衛 (23 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20251111zaiseia.html |

| 出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(11/11)《財務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

若年定年退職者給付金制度の見直し

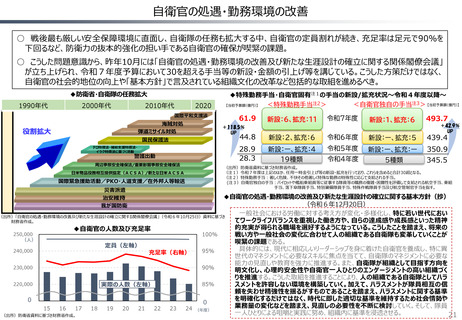

○ 自衛官はその職務の特性上、若年定年制(一般の公務員の定年年齢を下回る定年)がとられており、こうした制度から生じる

不利益を補うことを目的とした給付金(若年定年退職者給付金)が支給されている。本制度については、令和8年度からの施

行を目指し、その水準の引上げや支給制限の仕組みに関する緩和措置等が検討されている。

○ 就労意欲等に与える影響を踏まえて支給制限を緩和する場合、その影響に関するエビデンスを検証するとともに、複数年分の支

給を特定年の所得に基づいて一括して行う現行制度を見直し、所得水準の変化をより丁寧に反映する制度とすべきではないか。

◆自衛官の定年

将

補

58 55

60 60

60 60

将

S29

H2

R6

1

佐

53

55

58

2

佐

50

54

57

3

佐

50

54

57

1

尉

48

53

56

定年者数の

約2割

2

尉

45

53

56

3

尉

45

53

56

准

尉

―

53

56

曹

長

―

53

56

1

曹

45

53

56

2

曹

40

53

55

3

曹

40

53

55

定年者数の

約7割

◆制度概要

概

再就職先の拡充及び再就職賃金などの充実を図りつつ、これまで以上の充実した生涯

設計を確立し、自衛官の若年定年退職後も安んじて生活できるよう、部外の専門家の

意見を踏まえ、令和8年度から施行することを目指し、若年定年退職者給付金の給付

水準の引上げを検討する。その際、施行前後で大きな不公平感が生じないよう留意する。

◆若年定年退職者給付金の給付水準の引上げ等に関する中間提言(抄)

(注)一般の公務員の定年年齢は65歳(令和4年度は60歳。令和5年度から2年に1歳ずつ段階

的に引上げ、令和13年度に65歳)。また、自衛官のうち、統・陸・海・空幕僚長の定年は

62歳、医師・歯科医師、音楽職種、警務官等の定年は60歳。

項 目

◆自衛官の処遇・勤務環境の改善及び新たな生涯設計の確立に関する基本方針(抄)

(令和6年12月20日)

要

支給

自衛官として引き続いて20年以上勤続し、定年等により

対象者 退職した者

(令和7年8月25日)

Ⅴ 若年定年退職者給付金の給付水準その他の課題と今後の検討の方向性

⑵ 若年定年退職者給付金の支給を制限する仕組みに関する措置

(中略)支給制限の仕組みに関する何らかの緩和措置の必要性は理解できるところ、

この支給制限の在り方に関し、若退金の目的、支給制限の現状及び給付水準の引上

げを行った場合の影響、定年退職までの自衛官としての勤務に対する評価などを踏まえ、

支給制限の仕組みに関する措置の合理性を含め、引き続き具体的な分析・検討を進

めていくことが必要と考える。

退職時俸給月額を基礎として算定する一時金

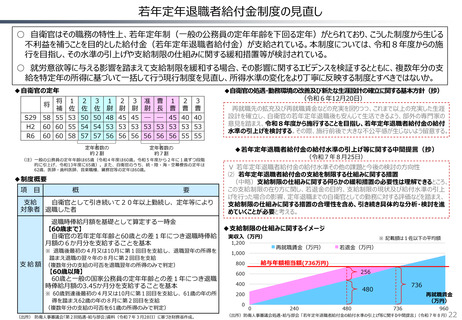

◆支給制限の仕組みに関するイメージ

【60歳まで】

自衛官の若年定年年齢と60歳との差1年につき退職時俸給

実収入(万円)

1,200

月額の6か月分を支給することを基本

支給額

※ 退職後最初の4月又は10月に第1回目を支給し、退職翌年の所得を

踏まえ退職の翌々年の8月に第2回目を支給

(複数年分の支給の可否を退職翌年の所得のみで判定)

【60歳以降】

60歳と一般の国家公務員の定年年齢との差1年につき退職

時俸給月額の3.45か月分を支給することを基本

※ 60歳到達後最初の4月又は10月に第1回目を支給し、61歳の年の所

得を踏まえ62歳の年の8月に第2回目を支給

(複数年分の支給の可否を61歳の所得のみで判定)

(出所) 防衛人事審議会「第2回処遇・給与部会」資料(令和7年3月28日)に基づき財務省作成。

再就職賃金(万円)

1,000

※ 記載額は1佐以下の平均額

若退金(万円)

給与年額相当額(736万円)

800

256

600

400

0

736

480

200

0

240

480

736

再就職賃金

(万円)

960

22

(出所)防衛人事審議会処遇・給与部会 「若年定年退職者給付金の給付水準の引上げ等に関する中間提言」(令和7年8月)

○ 自衛官はその職務の特性上、若年定年制(一般の公務員の定年年齢を下回る定年)がとられており、こうした制度から生じる

不利益を補うことを目的とした給付金(若年定年退職者給付金)が支給されている。本制度については、令和8年度からの施

行を目指し、その水準の引上げや支給制限の仕組みに関する緩和措置等が検討されている。

○ 就労意欲等に与える影響を踏まえて支給制限を緩和する場合、その影響に関するエビデンスを検証するとともに、複数年分の支

給を特定年の所得に基づいて一括して行う現行制度を見直し、所得水準の変化をより丁寧に反映する制度とすべきではないか。

◆自衛官の定年

将

補

58 55

60 60

60 60

将

S29

H2

R6

1

佐

53

55

58

2

佐

50

54

57

3

佐

50

54

57

1

尉

48

53

56

定年者数の

約2割

2

尉

45

53

56

3

尉

45

53

56

准

尉

―

53

56

曹

長

―

53

56

1

曹

45

53

56

2

曹

40

53

55

3

曹

40

53

55

定年者数の

約7割

◆制度概要

概

再就職先の拡充及び再就職賃金などの充実を図りつつ、これまで以上の充実した生涯

設計を確立し、自衛官の若年定年退職後も安んじて生活できるよう、部外の専門家の

意見を踏まえ、令和8年度から施行することを目指し、若年定年退職者給付金の給付

水準の引上げを検討する。その際、施行前後で大きな不公平感が生じないよう留意する。

◆若年定年退職者給付金の給付水準の引上げ等に関する中間提言(抄)

(注)一般の公務員の定年年齢は65歳(令和4年度は60歳。令和5年度から2年に1歳ずつ段階

的に引上げ、令和13年度に65歳)。また、自衛官のうち、統・陸・海・空幕僚長の定年は

62歳、医師・歯科医師、音楽職種、警務官等の定年は60歳。

項 目

◆自衛官の処遇・勤務環境の改善及び新たな生涯設計の確立に関する基本方針(抄)

(令和6年12月20日)

要

支給

自衛官として引き続いて20年以上勤続し、定年等により

対象者 退職した者

(令和7年8月25日)

Ⅴ 若年定年退職者給付金の給付水準その他の課題と今後の検討の方向性

⑵ 若年定年退職者給付金の支給を制限する仕組みに関する措置

(中略)支給制限の仕組みに関する何らかの緩和措置の必要性は理解できるところ、

この支給制限の在り方に関し、若退金の目的、支給制限の現状及び給付水準の引上

げを行った場合の影響、定年退職までの自衛官としての勤務に対する評価などを踏まえ、

支給制限の仕組みに関する措置の合理性を含め、引き続き具体的な分析・検討を進

めていくことが必要と考える。

退職時俸給月額を基礎として算定する一時金

◆支給制限の仕組みに関するイメージ

【60歳まで】

自衛官の若年定年年齢と60歳との差1年につき退職時俸給

実収入(万円)

1,200

月額の6か月分を支給することを基本

支給額

※ 退職後最初の4月又は10月に第1回目を支給し、退職翌年の所得を

踏まえ退職の翌々年の8月に第2回目を支給

(複数年分の支給の可否を退職翌年の所得のみで判定)

【60歳以降】

60歳と一般の国家公務員の定年年齢との差1年につき退職

時俸給月額の3.45か月分を支給することを基本

※ 60歳到達後最初の4月又は10月に第1回目を支給し、61歳の年の所

得を踏まえ62歳の年の8月に第2回目を支給

(複数年分の支給の可否を61歳の所得のみで判定)

(出所) 防衛人事審議会「第2回処遇・給与部会」資料(令和7年3月28日)に基づき財務省作成。

再就職賃金(万円)

1,000

※ 記載額は1佐以下の平均額

若退金(万円)

給与年額相当額(736万円)

800

256

600

400

0

736

480

200

0

240

480

736

再就職賃金

(万円)

960

22

(出所)防衛人事審議会処遇・給与部会 「若年定年退職者給付金の給付水準の引上げ等に関する中間提言」(令和7年8月)