よむ、つかう、まなぶ。

資料1 令和9年度に向けた障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し (68 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64028.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第150回 10/1)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

支給決定について

1

支給決定プロセスについて

これまでの対応

〇

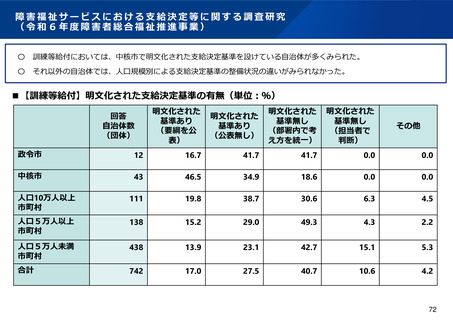

支給決定については、個々のケースに応じて、個別の状況を丁寧に勘案することを前提とした上で、支給決

定を公平かつ適正に行うため、あらかじめ支給の要否や支給量の決定についての支給決定基準を定めておくこ

とが適当である旨を、各市町村に対して示しているところ。

○

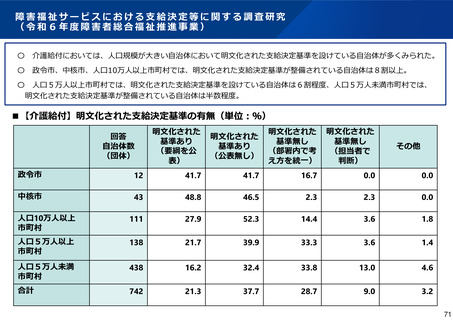

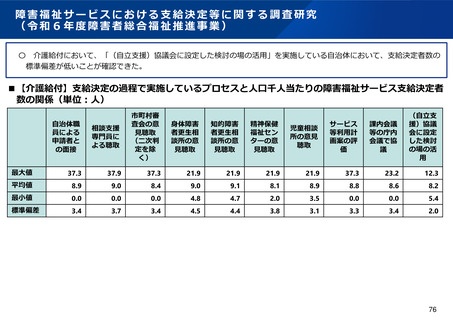

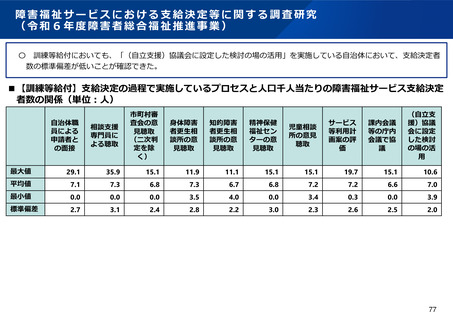

令和6年度に調査研究を実施したところ、

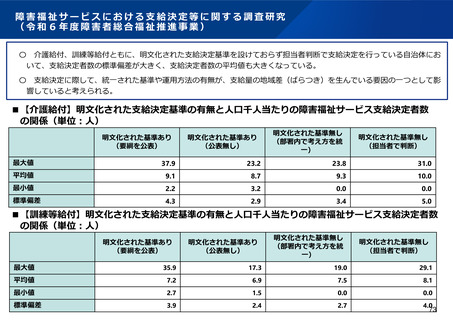

・明文化された支給決定基準を設けておらず担当者判断で支給決定を行っている自治体において、支給決定者

数の標準偏差(人口当たり利用者数のばらつき)が大きくなっている

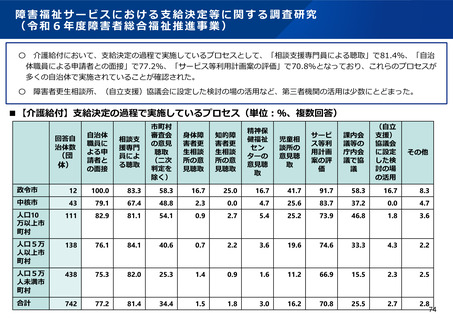

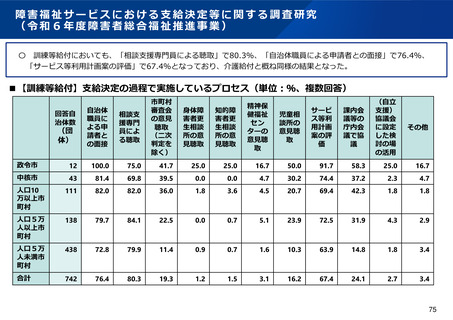

・支給決定プロセスにおいて、 市町村審査会や(自立支援)協議会に設定した検討の場などを活用した場合に、

支給決定者数の標準偏差が小さくなっている

等の結果が得られたところ。

今後の方向性

〇

支給決定については、調査研究においても、担当者判断で支給決定を行っている自治体においては、支給決

定者数のばらつきも大きくなる傾向がある。引き続き、各市町村に対し、個々のケースに応じて、個別の状況

を丁寧に勘案することを前提とした上で、公平かつ適正な支給決定のために、支給決定基準の策定を促してい

くべきではないか。また、制度の変更や地域のサービス提供体制の状況等を踏まえ、必要に応じ、基準を見直

していくことも促していくべきではないか。

○

また、支給決定における市町村審査会などの活用や、(自立支援)協議会に設定した検討の場の活用など、

支給決定プロセスにおいて第三者機関の活用した場合にばらつきが押さえられている結果となっており、「介

護給付費等に係る支給決定事務等の事務処理要領」に記載するなど、こうした取組を自治体に対して周知して

いくことが考えられるのではないか。

67

1

支給決定プロセスについて

これまでの対応

〇

支給決定については、個々のケースに応じて、個別の状況を丁寧に勘案することを前提とした上で、支給決

定を公平かつ適正に行うため、あらかじめ支給の要否や支給量の決定についての支給決定基準を定めておくこ

とが適当である旨を、各市町村に対して示しているところ。

○

令和6年度に調査研究を実施したところ、

・明文化された支給決定基準を設けておらず担当者判断で支給決定を行っている自治体において、支給決定者

数の標準偏差(人口当たり利用者数のばらつき)が大きくなっている

・支給決定プロセスにおいて、 市町村審査会や(自立支援)協議会に設定した検討の場などを活用した場合に、

支給決定者数の標準偏差が小さくなっている

等の結果が得られたところ。

今後の方向性

〇

支給決定については、調査研究においても、担当者判断で支給決定を行っている自治体においては、支給決

定者数のばらつきも大きくなる傾向がある。引き続き、各市町村に対し、個々のケースに応じて、個別の状況

を丁寧に勘案することを前提とした上で、公平かつ適正な支給決定のために、支給決定基準の策定を促してい

くべきではないか。また、制度の変更や地域のサービス提供体制の状況等を踏まえ、必要に応じ、基準を見直

していくことも促していくべきではないか。

○

また、支給決定における市町村審査会などの活用や、(自立支援)協議会に設定した検討の場の活用など、

支給決定プロセスにおいて第三者機関の活用した場合にばらつきが押さえられている結果となっており、「介

護給付費等に係る支給決定事務等の事務処理要領」に記載するなど、こうした取組を自治体に対して周知して

いくことが考えられるのではないか。

67