よむ、つかう、まなぶ。

【資料2】世代内、世代間の公平の更なる確保による全世代型社会保障の構築の推進 (45 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65085.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第201回 10/23)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

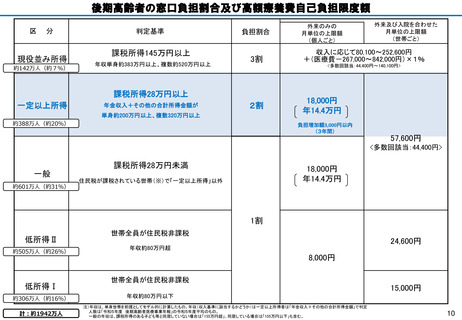

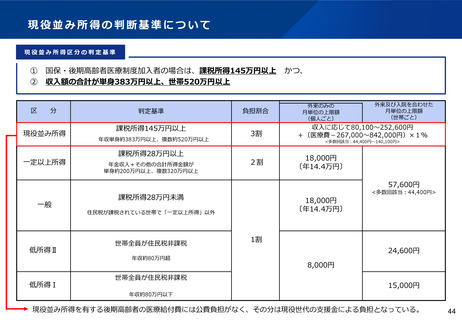

現役並み所得の判断基準について

現役並み所得区分の判定基準

①

②

区

国保・後期高齢者医療制度加入者の場合は、課税所得145万円以上

収入額の合計が単身383万円以上、世帯520万円以上

分

現役並み所得

判定基準

課税所得145万円以上

年収単身約383万円以上、複数約520万円以上

負担割合

3割

年金収入+その他の合計所得金額が

単身約200万円以上、複数320万円以上

外来のみの

月単位の上限額

(個人ごと)

外来及び入院を合わせた

月単位の上限額

(世帯ごと)

収入に応じて80,100~252,600円

+(医療費-267,000~842,000円)×1%

<多数回該当:44,400円~140,100円>

課税所得28万円以上

一定以上所得

かつ、

2割

18,000円

〔年14.4万円〕

57,600円

一般

<多数回該当:44,400円>

課税所得28万円未満

18,000円

〔年14.4万円〕

住民税が課税されている世帯で「一定以上所得」以外

低所得Ⅱ

世帯全員が住民税非課税

年収約80万円超

低所得Ⅰ

世帯全員が住民税非課税

1割

24,600円

8,000円

15,000円

年収約80万円以下

現役並み所得を有する後期高齢者の医療給付費には公費負担がなく、その分は現役世代の支援金による負担となっている。

44

現役並み所得区分の判定基準

①

②

区

国保・後期高齢者医療制度加入者の場合は、課税所得145万円以上

収入額の合計が単身383万円以上、世帯520万円以上

分

現役並み所得

判定基準

課税所得145万円以上

年収単身約383万円以上、複数約520万円以上

負担割合

3割

年金収入+その他の合計所得金額が

単身約200万円以上、複数320万円以上

外来のみの

月単位の上限額

(個人ごと)

外来及び入院を合わせた

月単位の上限額

(世帯ごと)

収入に応じて80,100~252,600円

+(医療費-267,000~842,000円)×1%

<多数回該当:44,400円~140,100円>

課税所得28万円以上

一定以上所得

かつ、

2割

18,000円

〔年14.4万円〕

57,600円

一般

<多数回該当:44,400円>

課税所得28万円未満

18,000円

〔年14.4万円〕

住民税が課税されている世帯で「一定以上所得」以外

低所得Ⅱ

世帯全員が住民税非課税

年収約80万円超

低所得Ⅰ

世帯全員が住民税非課税

1割

24,600円

8,000円

15,000円

年収約80万円以下

現役並み所得を有する後期高齢者の医療給付費には公費負担がなく、その分は現役世代の支援金による負担となっている。

44