よむ、つかう、まなぶ。

【資料2】世代内、世代間の公平の更なる確保による全世代型社会保障の構築の推進 (14 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65085.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第201回 10/23)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

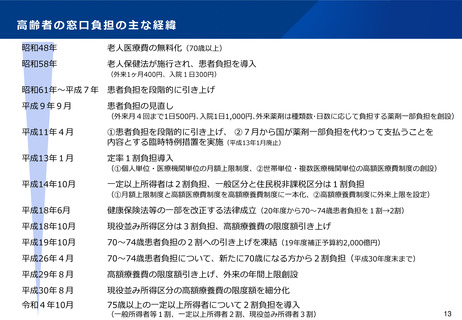

高齢者の窓口負担の主な経緯

昭和48年

老人医療費の無料化(70歳以上)

昭和58年

老人保健法が施行され、患者負担を導入

(外来1ヶ月400円、入院1日300円)

昭和61年~平成7年

患者負担を段階的に引き上げ

平成9年9月

患者負担の見直し

(外来月4回まで1日500円、入院1日1,000円、外来薬剤は種類数・日数に応じて負担する薬剤一部負担を創設)

平成11年4月

①患者負担を段階的に引き上げ、 ②7月から国が薬剤一部負担を代わって支払うことを

内容とする臨時特例措置を実施(平成13年1月廃止)

平成13年1月

定率1割負担導入

(①個人単位・医療機関単位の月額上限制度、②世帯単位・複数医療機関単位の高額医療費制度の創設)

平成14年10月

一定以上所得者は2割負担、一般区分と住民税非課税区分は1割負担

(①月額上限制度と高額医療費制度を高額療養費制度に一本化、②高額療養費制度に外来上限を設定)

平成18年6月

健康保険法等の一部を改正する法律成立(20年度から70~74歳患者負担を1割→2割)

平成18年10月

現役並み所得区分は3割負担、高額療養費の限度額引き上げ

平成19年10月

70~74歳患者負担の2割への引き上げを凍結(19年度補正予算約2,000億円)

平成26年4月

70~74歳患者負担について、新たに70歳になる方から2割負担(平成30年度末まで)

平成29年8月

高額療養費の限度額引き上げ、外来の年間上限創設

平成30年8月

現役並み所得区分の高額療養費の限度額を細分化

令和4年10月

75歳以上の一定以上所得者について2割負担を導入

(一般所得者等1割、一定以上所得者2割、現役並み所得者3割)

13

昭和48年

老人医療費の無料化(70歳以上)

昭和58年

老人保健法が施行され、患者負担を導入

(外来1ヶ月400円、入院1日300円)

昭和61年~平成7年

患者負担を段階的に引き上げ

平成9年9月

患者負担の見直し

(外来月4回まで1日500円、入院1日1,000円、外来薬剤は種類数・日数に応じて負担する薬剤一部負担を創設)

平成11年4月

①患者負担を段階的に引き上げ、 ②7月から国が薬剤一部負担を代わって支払うことを

内容とする臨時特例措置を実施(平成13年1月廃止)

平成13年1月

定率1割負担導入

(①個人単位・医療機関単位の月額上限制度、②世帯単位・複数医療機関単位の高額医療費制度の創設)

平成14年10月

一定以上所得者は2割負担、一般区分と住民税非課税区分は1割負担

(①月額上限制度と高額医療費制度を高額療養費制度に一本化、②高額療養費制度に外来上限を設定)

平成18年6月

健康保険法等の一部を改正する法律成立(20年度から70~74歳患者負担を1割→2割)

平成18年10月

現役並み所得区分は3割負担、高額療養費の限度額引き上げ

平成19年10月

70~74歳患者負担の2割への引き上げを凍結(19年度補正予算約2,000億円)

平成26年4月

70~74歳患者負担について、新たに70歳になる方から2割負担(平成30年度末まで)

平成29年8月

高額療養費の限度額引き上げ、外来の年間上限創設

平成30年8月

現役並み所得区分の高額療養費の限度額を細分化

令和4年10月

75歳以上の一定以上所得者について2割負担を導入

(一般所得者等1割、一定以上所得者2割、現役並み所得者3割)

13