よむ、つかう、まなぶ。

会議資料全体版 (47 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59938.html |

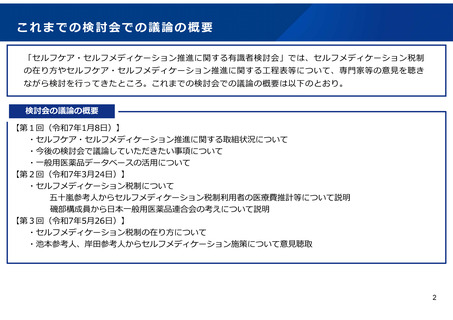

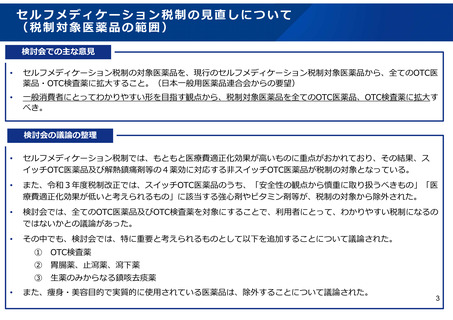

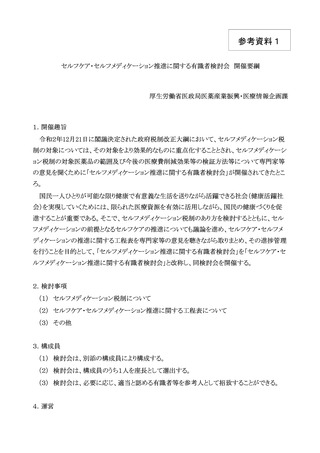

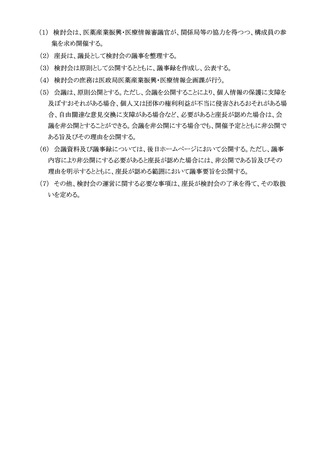

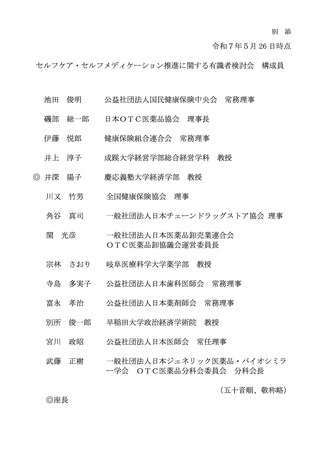

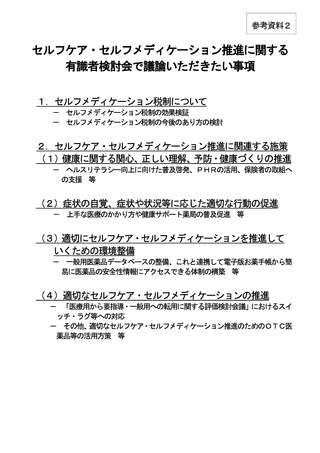

| 出典情報 | セルフケア・セルフメディケーション推進に関する有識者検討会(第4回 7/25)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

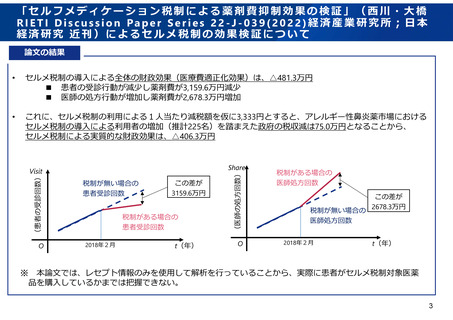

おいて、同症状での医療機関への受診者数を平均的に 0.143%ポイント押し下げたことにな

る。

その他の変数の限界効果についても、固定効果を含む(2)の結果を用いて確認する。まず

年齢の限界効果については、1 次項は正、2 次項は負となっており、統計的にも有意であ

る。したがって、年齢と医療機関への受診は逆 U 字型の形状にあることが分かる。ピーク

となる年齢を計算すると 57.3 歳となり、年齢が増すことでアレルギー性鼻炎での受診確率

は高まるが、57.3 歳以降は低下することになる。ロート製薬が実施した調査によると、花

粉症の症状は 40 代をピークとし、以降は加齢とともに軽症化していく 34。本稿の年齢にお

ける推定結果についても、この傾向を反映したものと解釈できる。性別については負かつ

統計的に有意な推定値が得られており、男性よりも女性の方がアレルギー性鼻炎で医療機

関へ受診する傾向が確認できる。

花粉飛散量の推定値は 1 次項で負、2 次項で正となっており、ともに統計的に有意であ

る。この結果は、医療機関への受診と花粉飛散量は U 字型の関係にあることを示す。ただ

し、最小値をとる値が 2.5 個/㎠であるため、本稿で用いたデータセットの範囲では花粉飛

散量が増すほど、医療機関への受診も増大することになる。タイムトレンドについても 1

次項で負、2 次項で正となっており、ともに統計的に有意である。この結果に基づき、医

療機関の受診における最小値を求めると 6.7 となり、本稿で用いたデータセットでは 2015

年 6~7 月頃に該当する。前述の通り、本稿の分析対象は 2015~2019 年の 2~5 月である

ため、受診確率が年々高まる傾向にある今回の結果は、アレルギー性鼻炎の有病率が増加

している現状と整合的である。

5-2 医師の処方量の推定結果

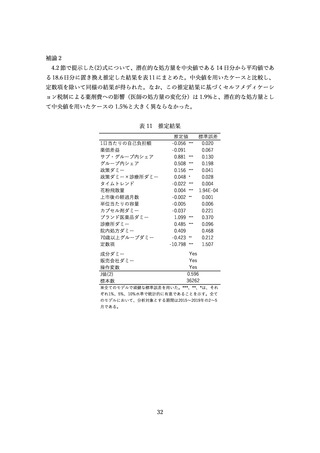

(2)式で示した離散選択型の需要関数の推定結果を表 7 にまとめた。同表にある(1)はロ

ジットモデル、(2)~(4)はネスト型ロジットモデルによる推定結果を示しており、(3)、

(4)では操作変数を用いた。ロジットモデルによる(1)とネスト型ロジットモデルによる(2)

の決定係数に注目すると、(2)において大幅に改善されたことが分かる。

<表 7 挿入>

まず、1 日当たりの自己負担額の推定値に注目すると、ロジットモデルで推定した(1)が

負の値に対し、ネスト型ロジットモデルで推定した(2)は正となった。ただし、同じネスト

型ロジットモデルで操作変数を用いた(3)、(4)では(1)と同様、負の推定値である。患者の

自己負担額の計算に用いた薬価は、上述の通り、市場の実勢価格に基づき決定する。その

ため、今回の結果は、市場の実勢価格と誤差項には正の相関があったことを示唆する。例

34

調査結果の詳細は 2017 年 12 月 25 日付のプレスリリースに記されている。

15

る。

その他の変数の限界効果についても、固定効果を含む(2)の結果を用いて確認する。まず

年齢の限界効果については、1 次項は正、2 次項は負となっており、統計的にも有意であ

る。したがって、年齢と医療機関への受診は逆 U 字型の形状にあることが分かる。ピーク

となる年齢を計算すると 57.3 歳となり、年齢が増すことでアレルギー性鼻炎での受診確率

は高まるが、57.3 歳以降は低下することになる。ロート製薬が実施した調査によると、花

粉症の症状は 40 代をピークとし、以降は加齢とともに軽症化していく 34。本稿の年齢にお

ける推定結果についても、この傾向を反映したものと解釈できる。性別については負かつ

統計的に有意な推定値が得られており、男性よりも女性の方がアレルギー性鼻炎で医療機

関へ受診する傾向が確認できる。

花粉飛散量の推定値は 1 次項で負、2 次項で正となっており、ともに統計的に有意であ

る。この結果は、医療機関への受診と花粉飛散量は U 字型の関係にあることを示す。ただ

し、最小値をとる値が 2.5 個/㎠であるため、本稿で用いたデータセットの範囲では花粉飛

散量が増すほど、医療機関への受診も増大することになる。タイムトレンドについても 1

次項で負、2 次項で正となっており、ともに統計的に有意である。この結果に基づき、医

療機関の受診における最小値を求めると 6.7 となり、本稿で用いたデータセットでは 2015

年 6~7 月頃に該当する。前述の通り、本稿の分析対象は 2015~2019 年の 2~5 月である

ため、受診確率が年々高まる傾向にある今回の結果は、アレルギー性鼻炎の有病率が増加

している現状と整合的である。

5-2 医師の処方量の推定結果

(2)式で示した離散選択型の需要関数の推定結果を表 7 にまとめた。同表にある(1)はロ

ジットモデル、(2)~(4)はネスト型ロジットモデルによる推定結果を示しており、(3)、

(4)では操作変数を用いた。ロジットモデルによる(1)とネスト型ロジットモデルによる(2)

の決定係数に注目すると、(2)において大幅に改善されたことが分かる。

<表 7 挿入>

まず、1 日当たりの自己負担額の推定値に注目すると、ロジットモデルで推定した(1)が

負の値に対し、ネスト型ロジットモデルで推定した(2)は正となった。ただし、同じネスト

型ロジットモデルで操作変数を用いた(3)、(4)では(1)と同様、負の推定値である。患者の

自己負担額の計算に用いた薬価は、上述の通り、市場の実勢価格に基づき決定する。その

ため、今回の結果は、市場の実勢価格と誤差項には正の相関があったことを示唆する。例

34

調査結果の詳細は 2017 年 12 月 25 日付のプレスリリースに記されている。

15