よむ、つかう、まなぶ。

会議資料全体版 (40 ページ)

出典

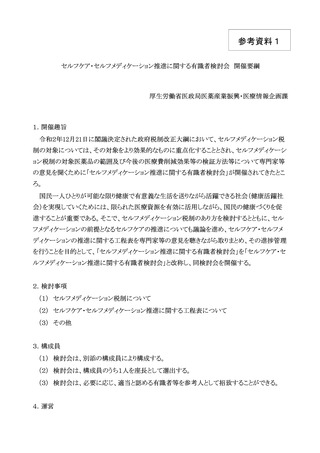

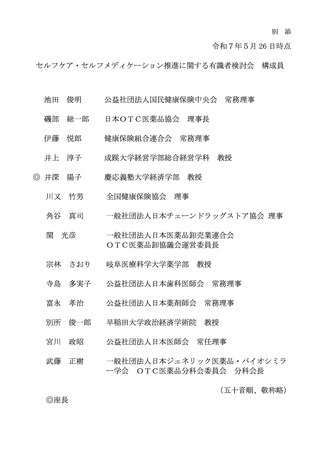

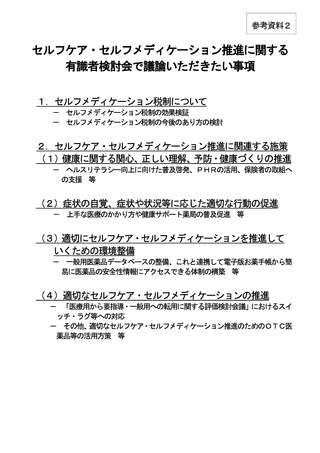

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59938.html |

| 出典情報 | セルフケア・セルフメディケーション推進に関する有識者検討会(第4回 7/25)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

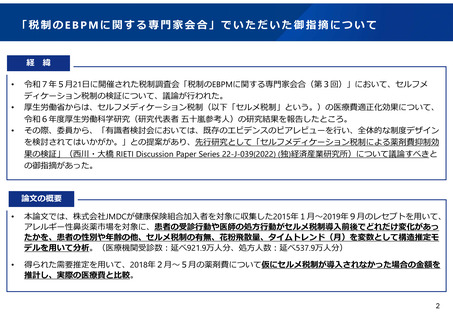

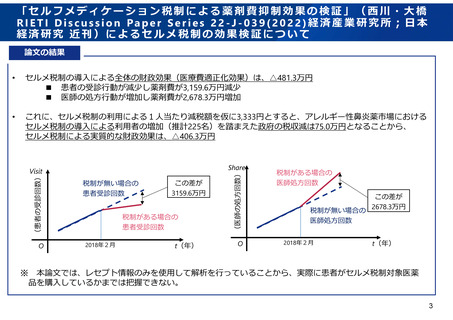

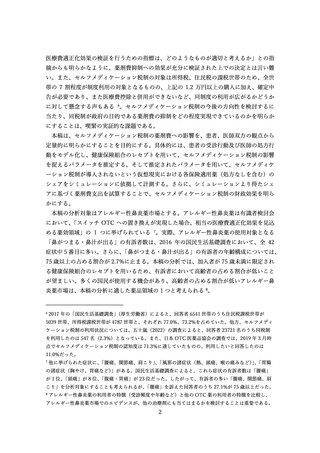

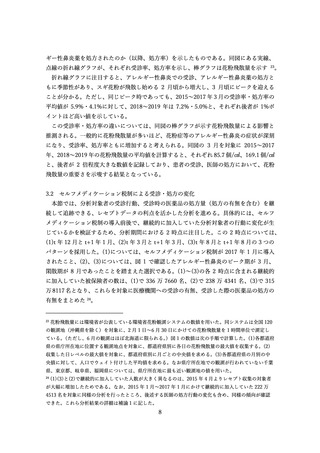

ギー性鼻炎薬を処方されたのか(以降、処方率)を示したものである。同図にある実線、

点線の折れ線グラフが、それぞれ受診率、処方率を示し、棒グラフは花粉飛散量を示す 23。

折れ線グラフに注目すると、アレルギー性鼻炎での受診、アレルギー性鼻炎薬の処方と

もに季節性があり、スギ花粉が飛散し始める 2 月頃から増大し、3 月頃にピークを迎える

ことが分かる。ただし、同じピーク時であっても、2015~2017 年 3 月の受診率・処方率の

平均値が 5.9%・4.1%に対して、2018~2019 年は 7.2%・5.0%と、それぞれ後者が 1%ポ

イントほど高い値を示している。

この受診率・処方率の違いについては、同図の棒グラフが示す花粉飛散量による影響と

推測される。一般的に花粉飛散量が多いほど、花粉症等のアレルギー性鼻炎の症状が深刻

になり、受診率、処方率ともに増加すると考えられる。同図の 3 月を対象に 2015~2017

年、2018~2019 年の花粉飛散量の平均値を計算すると、それぞれ 85.7 個/㎠、169.1 個/㎠

と、後者が 2 倍程度大きな数値を記録しており、患者の受診、医師の処方において、花粉

飛散量の重要さを示唆する結果となっている。

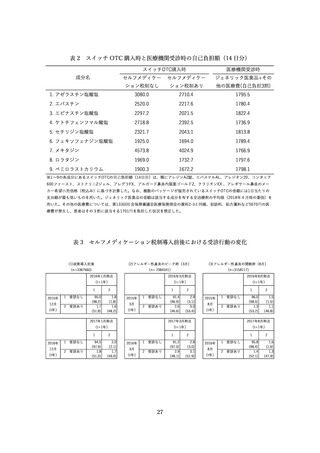

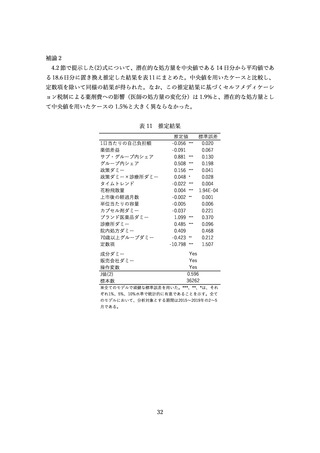

3.2 セルフメディケーション税制による受診・処方の変化

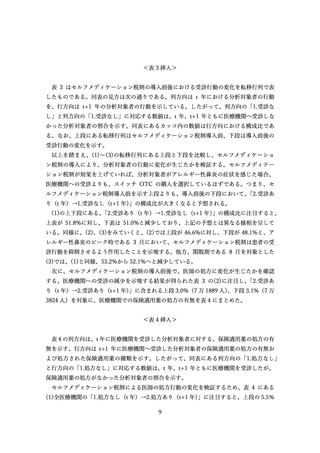

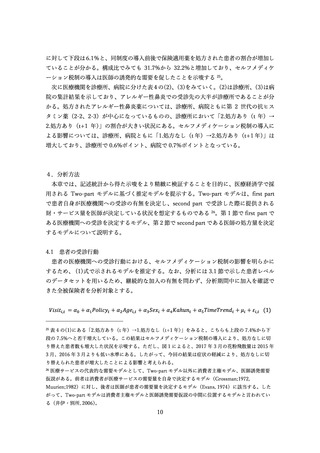

本節では、分析対象者の受診行動、受診時の医薬品の処方量(処方の有無を含む)を継

続して追跡できる、レセプトデータの利点を活かした分析を進める。具体的には、セルフ

メディケーション税制の導入前後で、継続的に加入していた分析対象者の行動に変化が生

じているかを検証するため、分析期間における 2 時点に注目した。この 2 時点については、

(1)t 年 12 月と t+1 年 1 月、(2)t 年 3 月と t+1 年 3 月、(3)t 年 8 月と t+1 年 8 月の 3 つの

パターンを採用した。(1)については、セルフメディケーション税制が 2017 年 1 月に導入

されたこと、(2)、(3)については、図 1 で確認したアレルギー性鼻炎のピーク期が 3 月、

閑散期が 8 月であったことを踏まえた選択である。(1)~(3)の各 2 時点に含まれる継続的

に加入していた被保険者の数は、(1)で 336 万 7660 名、(2)で 238 万 4341 名、(3)で 315

万 8117 名となり、これらを対象に医療機関への受診の有無、受診した際の医薬品の処方の

有無をまとめた 24。

23

花粉飛散量には環境省が公表している環境省花粉観測システムの数値を用いた。同システムは全国 120

の観測地(沖縄県を除く)を対象に、2 月 1 日~6 月 30 日にかけての花粉飛散量を 1 時間単位で測定し

ている。

(ただし、6 月の観測はほぼ北海道に限られる。

)図 1 の数値は次の手順で計算した。(1)各都道府

県の県庁所在地に位置する観測地点を対象に、都道府県別に各日の花粉飛散量の最大値を収集する。(2)

収集した日レベルの最大値を対象に、都道府県別に月ごとの中央値を求める。(3)各都道府県の月別の中

央値に対して、人口でウェイト付けした平均値を求める。なお県庁所在地での観測が行われていない千葉

県、東京都、岐阜県、福岡県については、県庁所在地に最も近い観測地の値を用いた。

24

(1)(3)と(2)で継続的に加入していた人数が大きく異なるのは、2015 年 4 月よりレセプト収集の対象者

が大幅に増加したためである。なお、2015 年 1 月~2017 年 1 月にかけて継続的に加入していた 222 万

4513 名を対象に同様の分析を行ったところ、後述する医師の処方行動の変化も含め、同様の傾向が確認

できた。これら分析結果の詳細は補論 1 に記した。

8

点線の折れ線グラフが、それぞれ受診率、処方率を示し、棒グラフは花粉飛散量を示す 23。

折れ線グラフに注目すると、アレルギー性鼻炎での受診、アレルギー性鼻炎薬の処方と

もに季節性があり、スギ花粉が飛散し始める 2 月頃から増大し、3 月頃にピークを迎える

ことが分かる。ただし、同じピーク時であっても、2015~2017 年 3 月の受診率・処方率の

平均値が 5.9%・4.1%に対して、2018~2019 年は 7.2%・5.0%と、それぞれ後者が 1%ポ

イントほど高い値を示している。

この受診率・処方率の違いについては、同図の棒グラフが示す花粉飛散量による影響と

推測される。一般的に花粉飛散量が多いほど、花粉症等のアレルギー性鼻炎の症状が深刻

になり、受診率、処方率ともに増加すると考えられる。同図の 3 月を対象に 2015~2017

年、2018~2019 年の花粉飛散量の平均値を計算すると、それぞれ 85.7 個/㎠、169.1 個/㎠

と、後者が 2 倍程度大きな数値を記録しており、患者の受診、医師の処方において、花粉

飛散量の重要さを示唆する結果となっている。

3.2 セルフメディケーション税制による受診・処方の変化

本節では、分析対象者の受診行動、受診時の医薬品の処方量(処方の有無を含む)を継

続して追跡できる、レセプトデータの利点を活かした分析を進める。具体的には、セルフ

メディケーション税制の導入前後で、継続的に加入していた分析対象者の行動に変化が生

じているかを検証するため、分析期間における 2 時点に注目した。この 2 時点については、

(1)t 年 12 月と t+1 年 1 月、(2)t 年 3 月と t+1 年 3 月、(3)t 年 8 月と t+1 年 8 月の 3 つの

パターンを採用した。(1)については、セルフメディケーション税制が 2017 年 1 月に導入

されたこと、(2)、(3)については、図 1 で確認したアレルギー性鼻炎のピーク期が 3 月、

閑散期が 8 月であったことを踏まえた選択である。(1)~(3)の各 2 時点に含まれる継続的

に加入していた被保険者の数は、(1)で 336 万 7660 名、(2)で 238 万 4341 名、(3)で 315

万 8117 名となり、これらを対象に医療機関への受診の有無、受診した際の医薬品の処方の

有無をまとめた 24。

23

花粉飛散量には環境省が公表している環境省花粉観測システムの数値を用いた。同システムは全国 120

の観測地(沖縄県を除く)を対象に、2 月 1 日~6 月 30 日にかけての花粉飛散量を 1 時間単位で測定し

ている。

(ただし、6 月の観測はほぼ北海道に限られる。

)図 1 の数値は次の手順で計算した。(1)各都道府

県の県庁所在地に位置する観測地点を対象に、都道府県別に各日の花粉飛散量の最大値を収集する。(2)

収集した日レベルの最大値を対象に、都道府県別に月ごとの中央値を求める。(3)各都道府県の月別の中

央値に対して、人口でウェイト付けした平均値を求める。なお県庁所在地での観測が行われていない千葉

県、東京都、岐阜県、福岡県については、県庁所在地に最も近い観測地の値を用いた。

24

(1)(3)と(2)で継続的に加入していた人数が大きく異なるのは、2015 年 4 月よりレセプト収集の対象者

が大幅に増加したためである。なお、2015 年 1 月~2017 年 1 月にかけて継続的に加入していた 222 万

4513 名を対象に同様の分析を行ったところ、後述する医師の処方行動の変化も含め、同様の傾向が確認

できた。これら分析結果の詳細は補論 1 に記した。

8