よむ、つかう、まなぶ。

入ー3 (96 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00276.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第6回 7/3)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

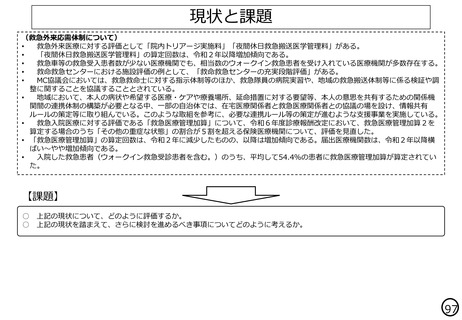

現状と課題

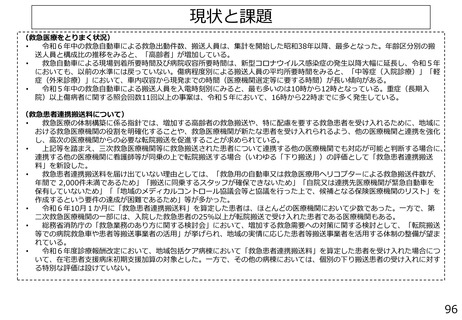

(救急医療をとりまく状況)

•

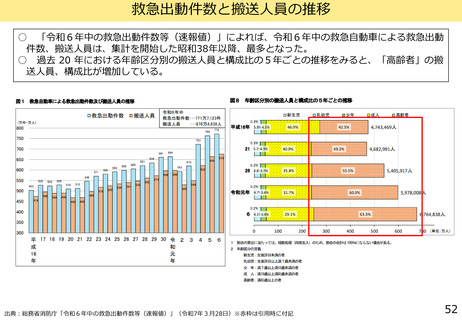

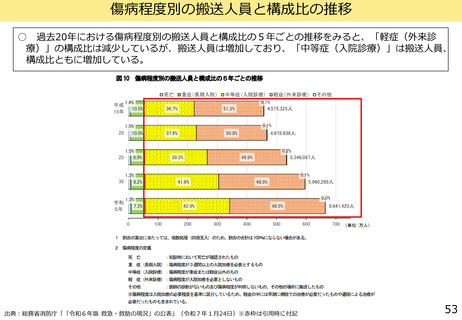

令和6年中の救急自動車による救急出動件数、搬送人員は、集計を開始した昭和38年以降、最多となった。年齢区分別の搬

送人員と構成比の推移をみると、「高齢者」が増加している。

•

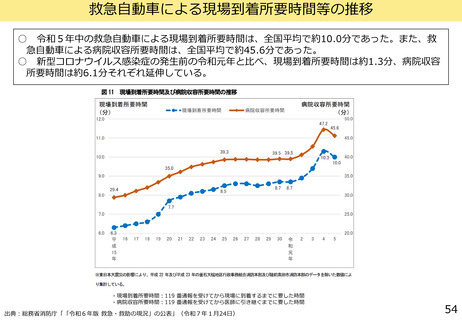

救急自動車による現場到着所要時間及び病院収容所要時間は、新型コロナウイルス感染症の発生以降大幅に延長し、令和5年

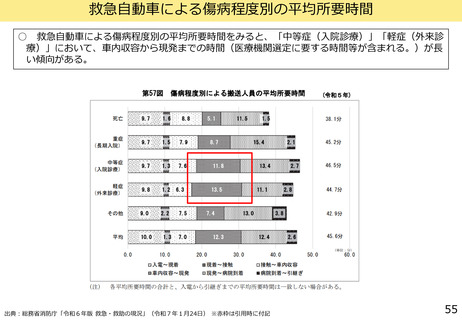

においても、以前の水準には戻っていない。傷病程度別による搬送人員の平均所要時間をみると、「中等症(入院診療)」「軽

症(外来診療)」において、車内収容から現発までの時間(医療機関選定等に要する時間)が長い傾向がある。

•

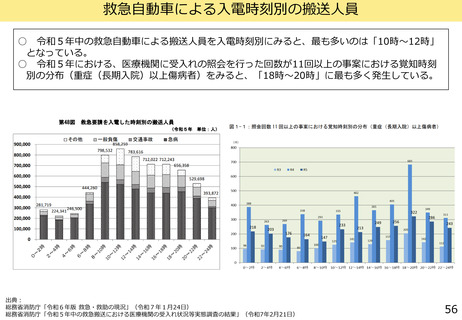

令和5年中の救急自動車による搬送人員を入電時刻別にみると、最も多いのは10時から12時となっている。重症(長期入

院)以上傷病者に関する照会回数11回以上の事案は、令和5年において、16時から22時までに多く発生している。

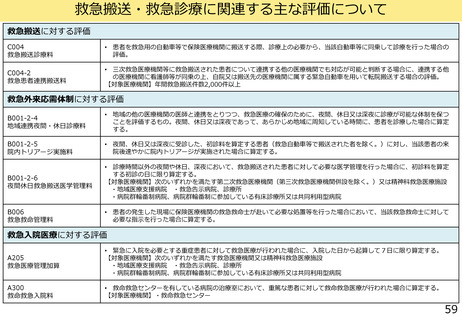

(救急患者連携搬送料について)

•

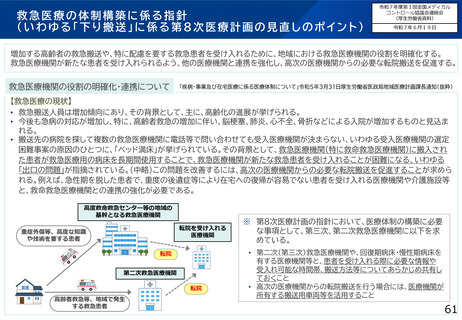

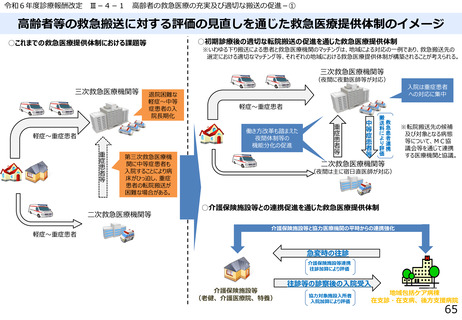

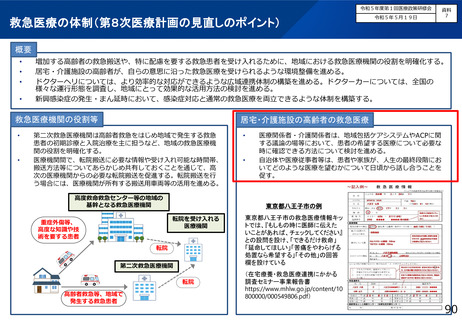

救急医療の体制構築に係る指針では、増加する高齢者の救急搬送や、特に配慮を要する救急患者を受け入れるために、地域に

おける救急医療機関の役割を明確化することや、救急医療機関が新たな患者を受け入れられるよう、他の医療機関と連携を強化

し、高次の医療機関からの必要な転院搬送を促進することが求められている。

•

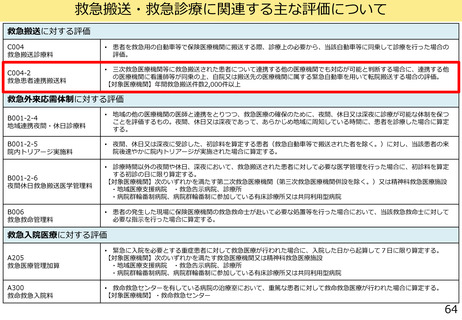

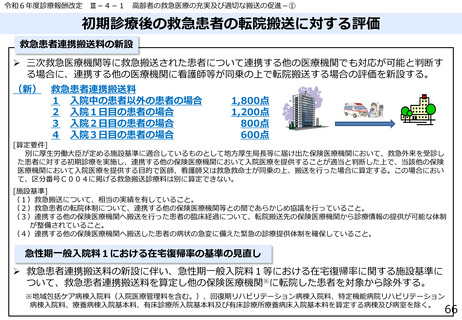

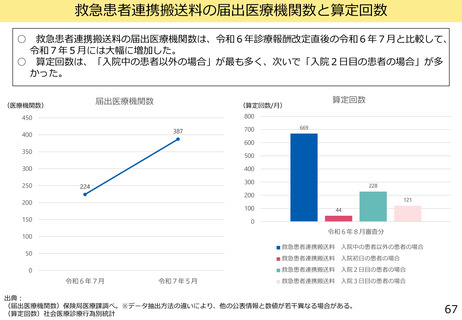

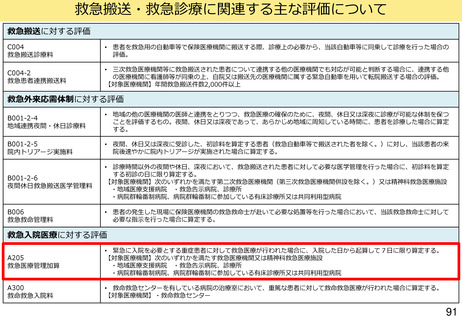

上記等を踏まえ、三次救急医療機関等に救急搬送された患者について連携する他の医療機関でも対応が可能と判断する場合に、

連携する他の医療機関に看護師等が同乗の上で転院搬送する場合(いわゆる「下り搬送」)の評価として「救急患者連携搬送

料」を新設した。

•

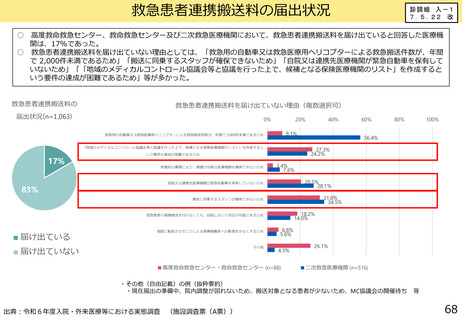

救急患者連携搬送料を届け出ていない理由としては、「救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる救急搬送件数が、

年間で 2,000件未満であるため」「搬送に同乗するスタッフが確保できないため」「自院又は連携先医療機関が緊急自動車を

保有していないため」「「地域のメディカルコントロール協議会等と協議を行った上で、候補となる保険医療機関のリスト」を

作成するという要件の達成が困難であるため」等が多かった。

•

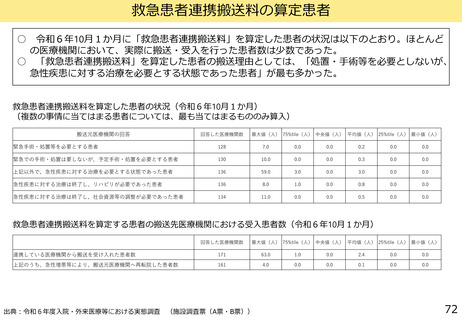

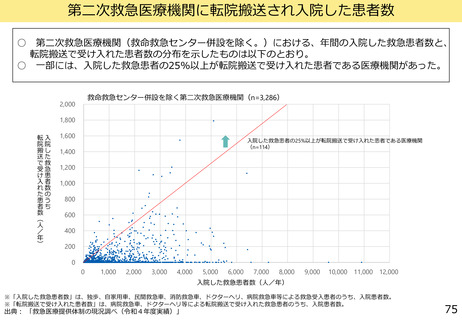

令和6年10月1か月に「救急患者連携搬送料」を算定した患者は、ほとんどの医療機関において少数であった。一方で、第

二次救急医療機関の一部には、入院した救急患者の25%以上が転院搬送で受け入れた患者である医療機関もある。

•

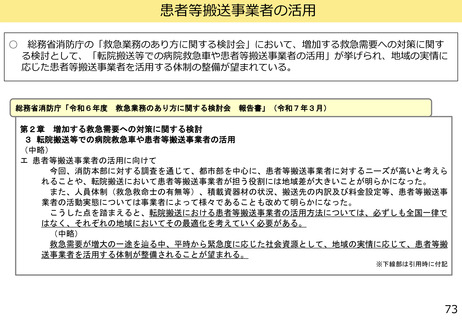

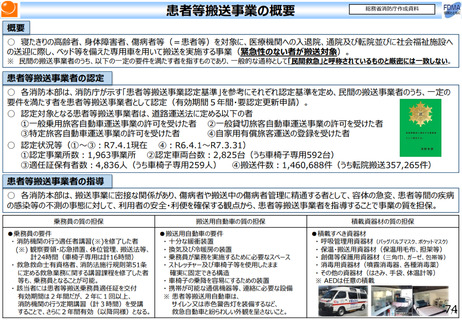

総務省消防庁の「救急業務のあり方に関する検討会」において、増加する救急需要への対策に関する検討として、「転院搬送

等での病院救急車や患者等搬送事業者の活用」が挙げられ、地域の実情に応じた患者等搬送事業者を活用する体制の整備が望ま

れている。

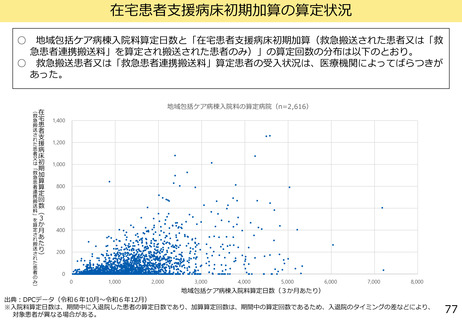

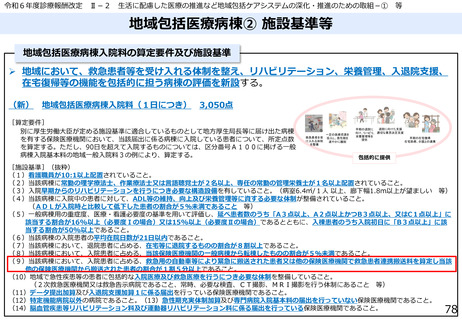

•

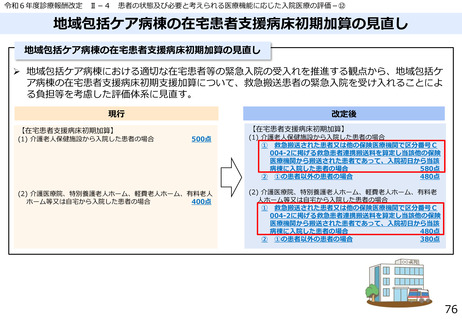

令和6年度診療報酬改定において、地域包括ケア病棟において「救急患者連携搬送料」を算定した患者を受け入れた場合につ

いて、在宅患者支援病床初期支援加算の対象とした。一方で、その他の病棟においては、個別の下り搬送患者の受け入れに対す

る特別な評価は設けていない。

96

(救急医療をとりまく状況)

•

令和6年中の救急自動車による救急出動件数、搬送人員は、集計を開始した昭和38年以降、最多となった。年齢区分別の搬

送人員と構成比の推移をみると、「高齢者」が増加している。

•

救急自動車による現場到着所要時間及び病院収容所要時間は、新型コロナウイルス感染症の発生以降大幅に延長し、令和5年

においても、以前の水準には戻っていない。傷病程度別による搬送人員の平均所要時間をみると、「中等症(入院診療)」「軽

症(外来診療)」において、車内収容から現発までの時間(医療機関選定等に要する時間)が長い傾向がある。

•

令和5年中の救急自動車による搬送人員を入電時刻別にみると、最も多いのは10時から12時となっている。重症(長期入

院)以上傷病者に関する照会回数11回以上の事案は、令和5年において、16時から22時までに多く発生している。

(救急患者連携搬送料について)

•

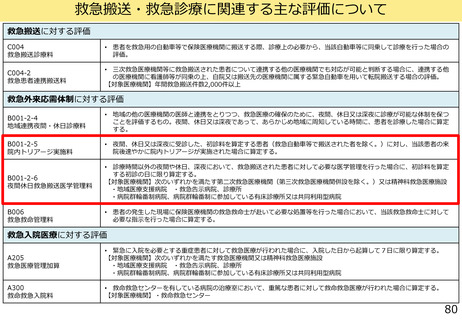

救急医療の体制構築に係る指針では、増加する高齢者の救急搬送や、特に配慮を要する救急患者を受け入れるために、地域に

おける救急医療機関の役割を明確化することや、救急医療機関が新たな患者を受け入れられるよう、他の医療機関と連携を強化

し、高次の医療機関からの必要な転院搬送を促進することが求められている。

•

上記等を踏まえ、三次救急医療機関等に救急搬送された患者について連携する他の医療機関でも対応が可能と判断する場合に、

連携する他の医療機関に看護師等が同乗の上で転院搬送する場合(いわゆる「下り搬送」)の評価として「救急患者連携搬送

料」を新設した。

•

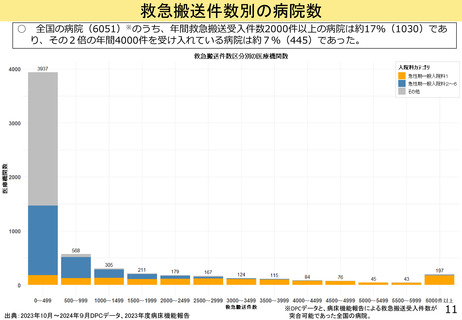

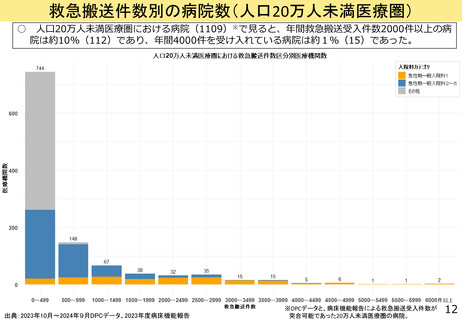

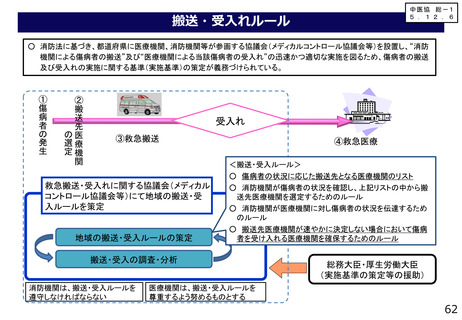

救急患者連携搬送料を届け出ていない理由としては、「救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる救急搬送件数が、

年間で 2,000件未満であるため」「搬送に同乗するスタッフが確保できないため」「自院又は連携先医療機関が緊急自動車を

保有していないため」「「地域のメディカルコントロール協議会等と協議を行った上で、候補となる保険医療機関のリスト」を

作成するという要件の達成が困難であるため」等が多かった。

•

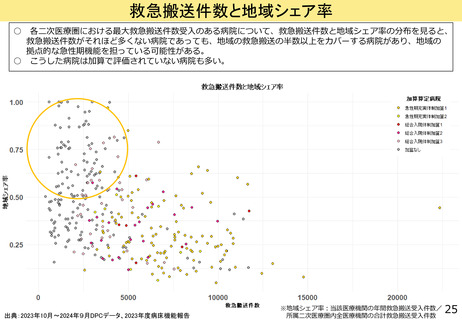

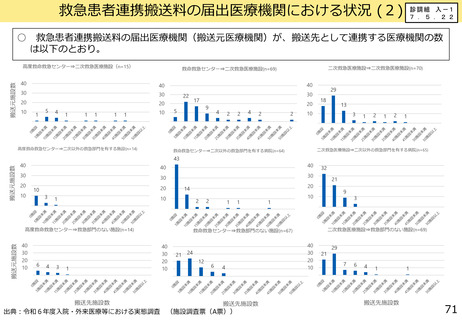

令和6年10月1か月に「救急患者連携搬送料」を算定した患者は、ほとんどの医療機関において少数であった。一方で、第

二次救急医療機関の一部には、入院した救急患者の25%以上が転院搬送で受け入れた患者である医療機関もある。

•

総務省消防庁の「救急業務のあり方に関する検討会」において、増加する救急需要への対策に関する検討として、「転院搬送

等での病院救急車や患者等搬送事業者の活用」が挙げられ、地域の実情に応じた患者等搬送事業者を活用する体制の整備が望ま

れている。

•

令和6年度診療報酬改定において、地域包括ケア病棟において「救急患者連携搬送料」を算定した患者を受け入れた場合につ

いて、在宅患者支援病床初期支援加算の対象とした。一方で、その他の病棟においては、個別の下り搬送患者の受け入れに対す

る特別な評価は設けていない。

96