よむ、つかう、まなぶ。

入ー3 (4 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00276.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第6回 7/3)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

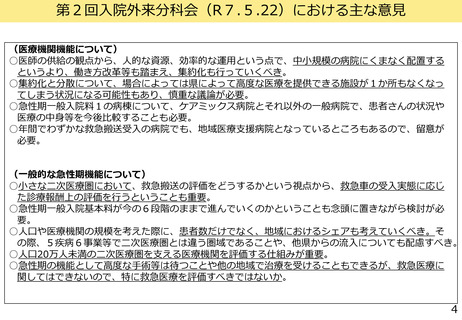

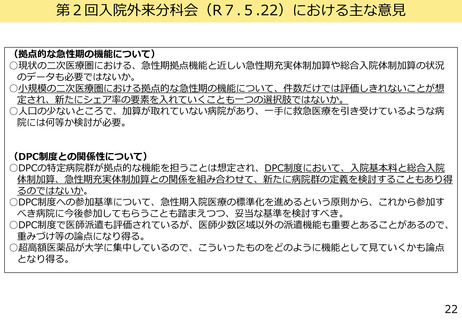

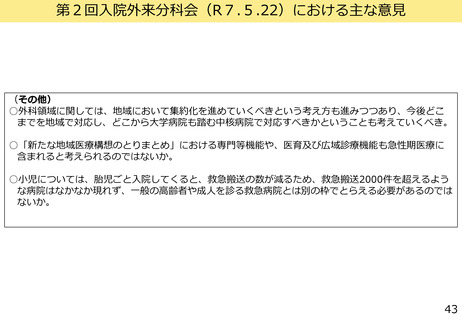

第2回入院外来分科会(R7.5.22)における主な意見

(医療機関機能について)

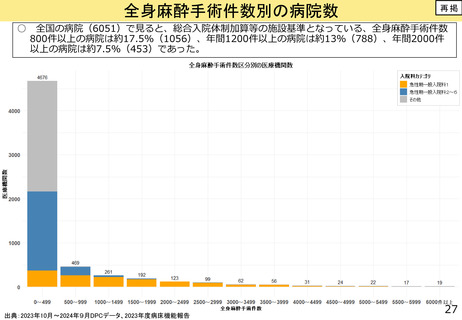

○医師の供給の観点から、人的な資源、効率的な運用という点で、中小規模の病院にくまなく配置する

というより、働き方改革等も踏まえ、集約化も行っていくべき。

○集約化と分散について、場合によっては県によって高度な医療を提供できる施設が1か所もなくなっ

てしまう状況になる可能性もあり、慎重な議論が必要。

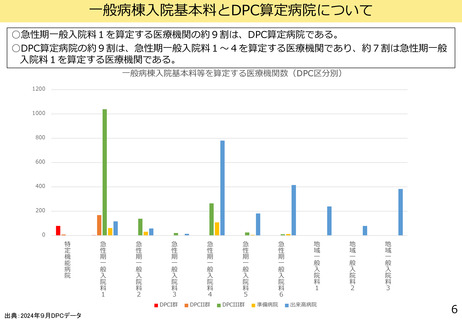

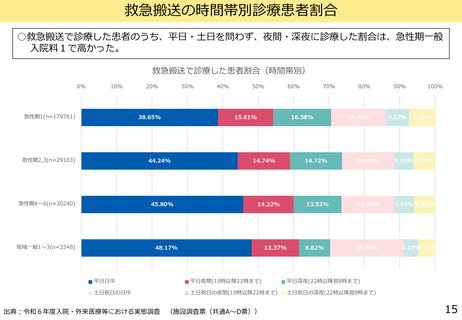

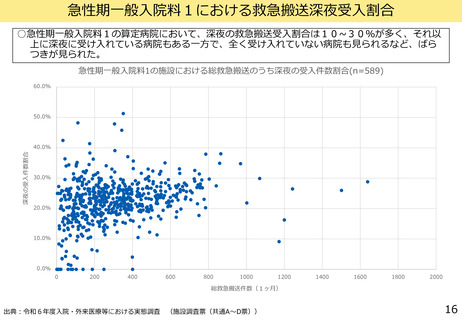

○急性期一般入院料1の病棟について、ケアミックス病院とそれ以外の一般病院で、患者さんの状況や

医療の中身等を今後比較することも必要。

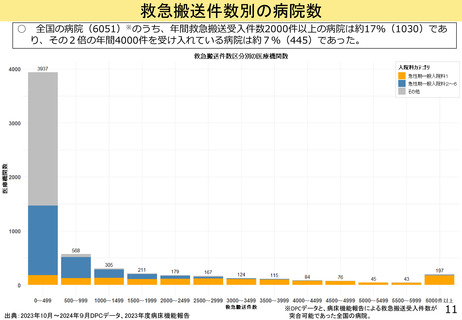

○年間でわずかな救急搬送受入の病院でも、地域医療支援病院となっているところもあるので、留意が

必要。

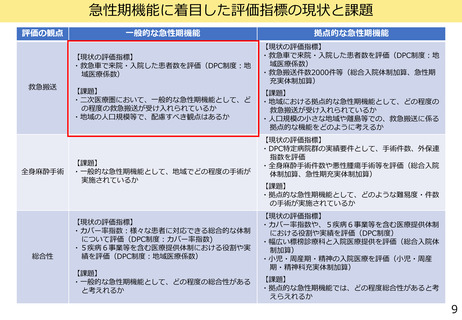

(一般的な急性期機能について)

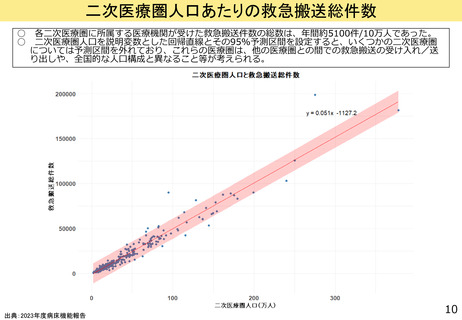

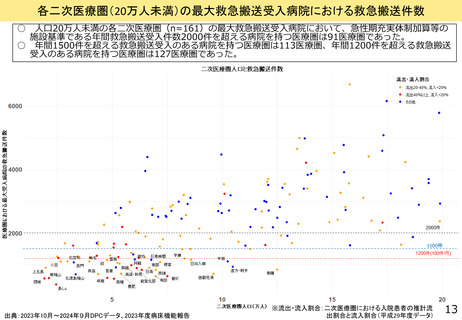

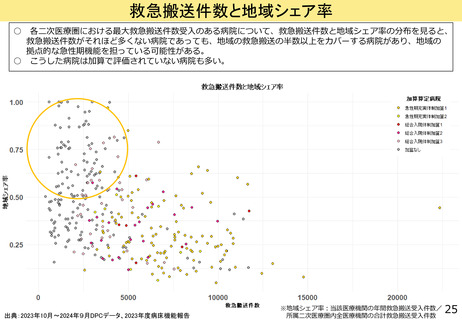

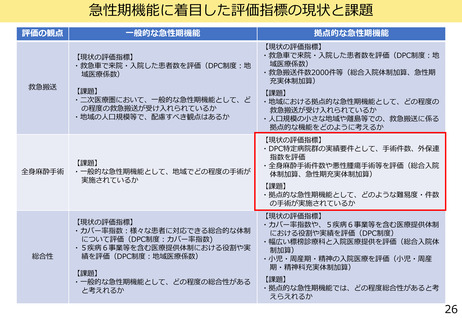

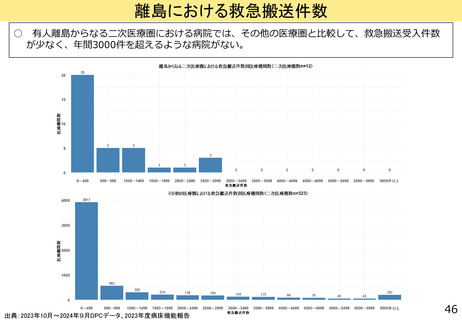

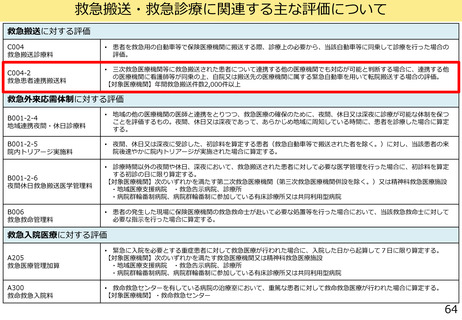

○小さな二次医療圏において、救急搬送の評価をどうするかという視点から、救急車の受入実態に応じ

た診療報酬上の評価を行うということも重要。

○急性期一般入院基本料が今の6段階のままで進んでいくのかということも念頭に置きながら検討が必

要。

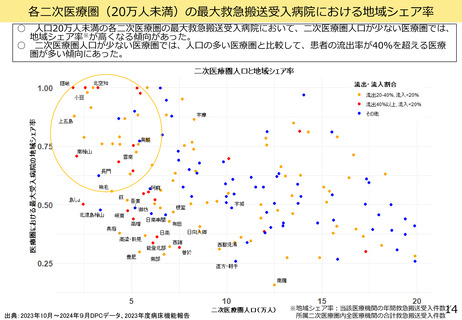

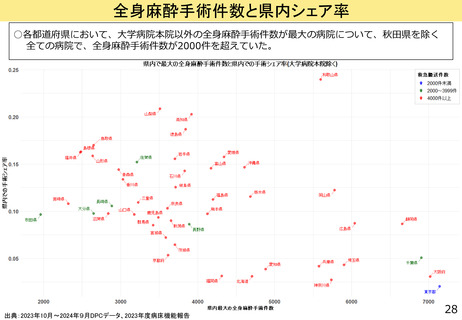

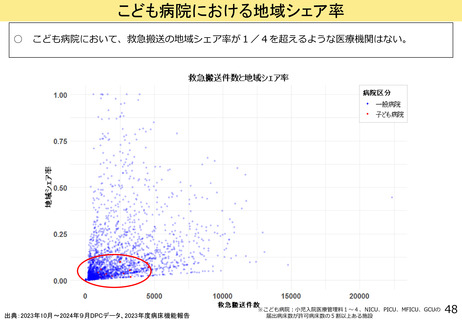

○人口や医療機関の規模を考えた際に、患者数だけでなく、地域におけるシェアも考えていくべき。そ

の際、5疾病6事業等で二次医療圏とは違う圏域であることや、他県からの流入についても配慮すべき。

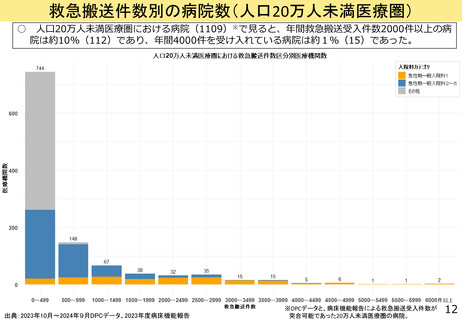

○人口20万人未満の二次医療圏を支える医療機関を評価する仕組みが重要。

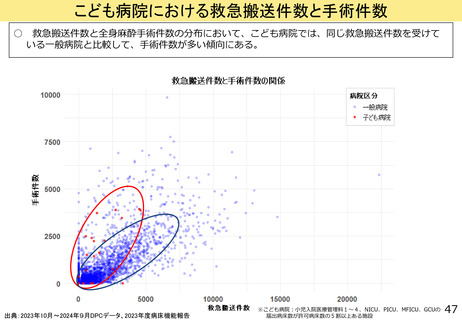

○急性期の機能として高度な手術等は待つことや他の地域で治療を受けることもできるが、救急医療に

関してはできないので、特に救急医療を評価すべきではないか。

4

(医療機関機能について)

○医師の供給の観点から、人的な資源、効率的な運用という点で、中小規模の病院にくまなく配置する

というより、働き方改革等も踏まえ、集約化も行っていくべき。

○集約化と分散について、場合によっては県によって高度な医療を提供できる施設が1か所もなくなっ

てしまう状況になる可能性もあり、慎重な議論が必要。

○急性期一般入院料1の病棟について、ケアミックス病院とそれ以外の一般病院で、患者さんの状況や

医療の中身等を今後比較することも必要。

○年間でわずかな救急搬送受入の病院でも、地域医療支援病院となっているところもあるので、留意が

必要。

(一般的な急性期機能について)

○小さな二次医療圏において、救急搬送の評価をどうするかという視点から、救急車の受入実態に応じ

た診療報酬上の評価を行うということも重要。

○急性期一般入院基本料が今の6段階のままで進んでいくのかということも念頭に置きながら検討が必

要。

○人口や医療機関の規模を考えた際に、患者数だけでなく、地域におけるシェアも考えていくべき。そ

の際、5疾病6事業等で二次医療圏とは違う圏域であることや、他県からの流入についても配慮すべき。

○人口20万人未満の二次医療圏を支える医療機関を評価する仕組みが重要。

○急性期の機能として高度な手術等は待つことや他の地域で治療を受けることもできるが、救急医療に

関してはできないので、特に救急医療を評価すべきではないか。

4