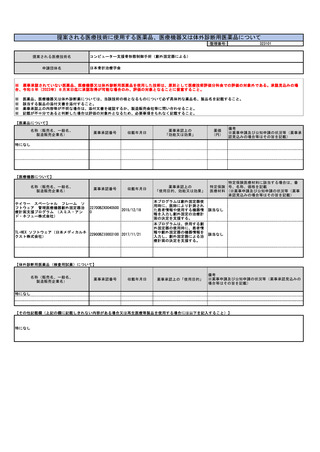

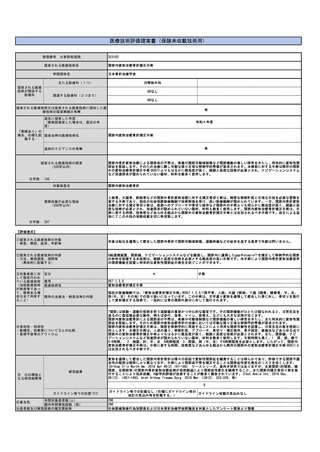

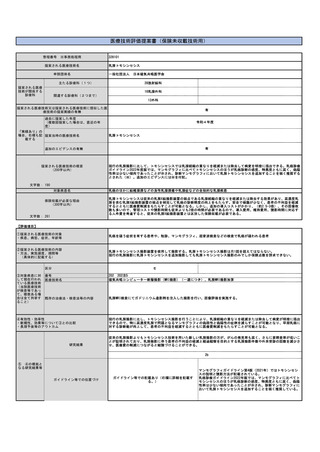

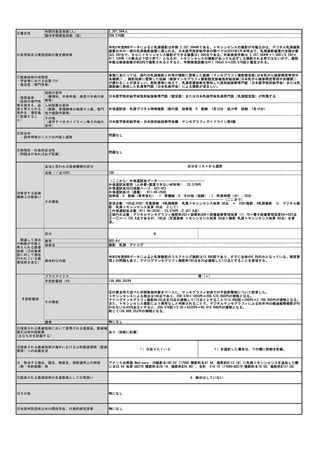

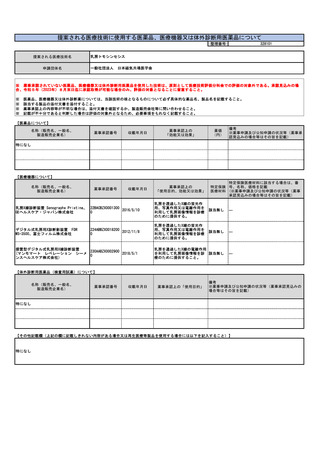

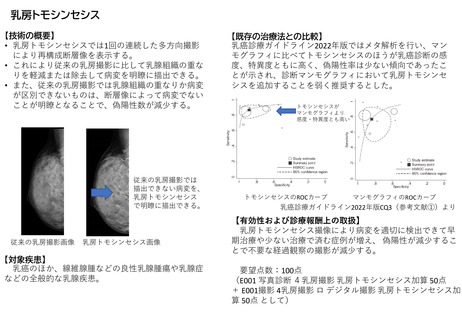

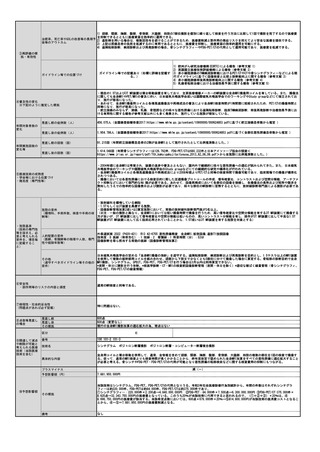

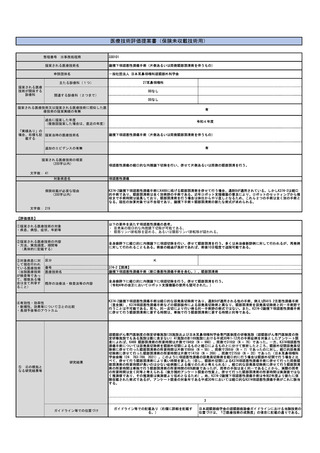

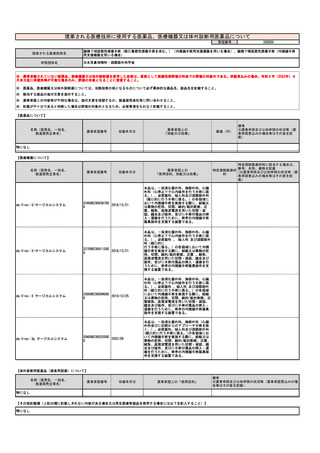

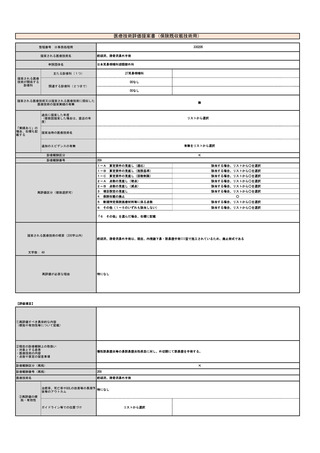

提案書10(1802頁~2002頁)医療技術評価・再評価提案書 (145 ページ)

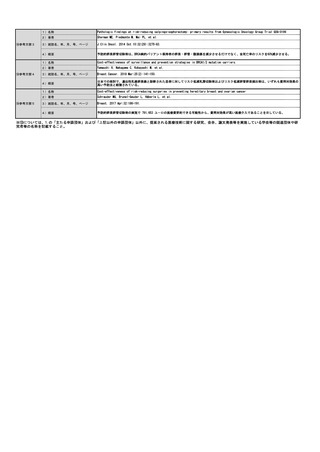

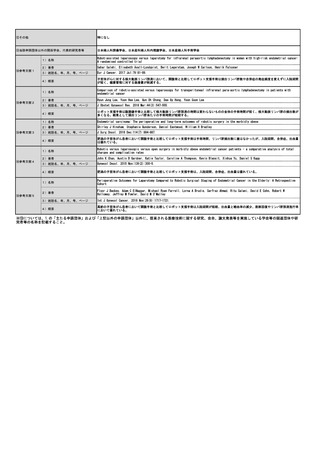

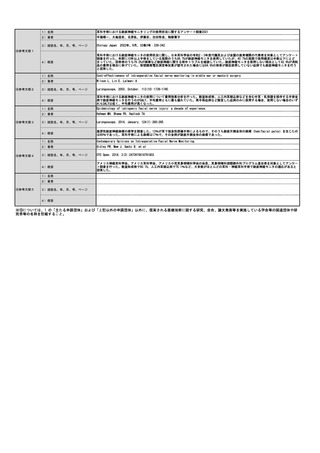

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

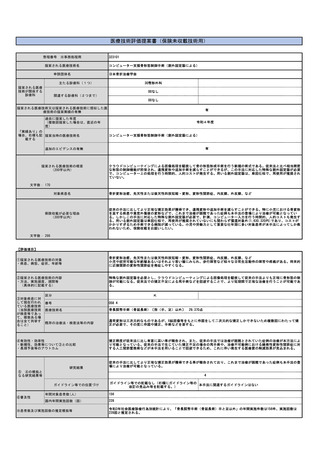

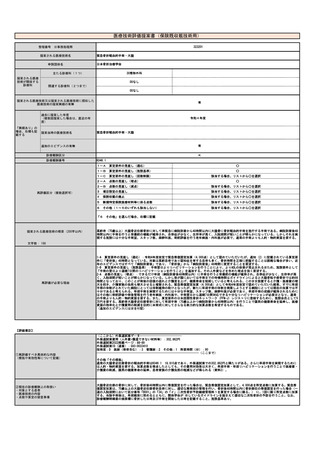

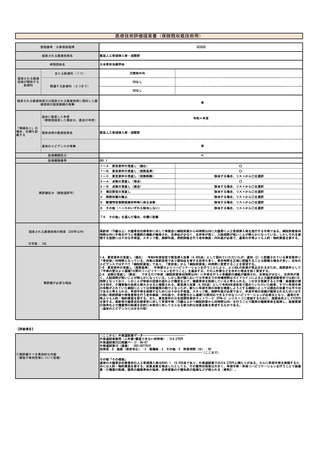

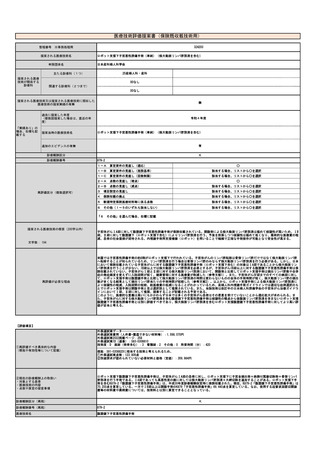

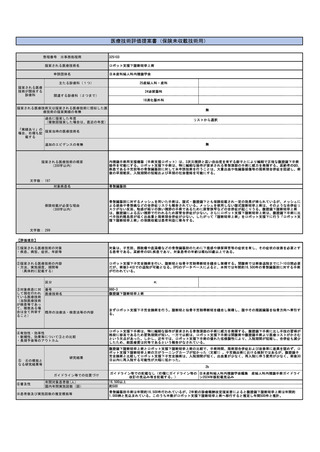

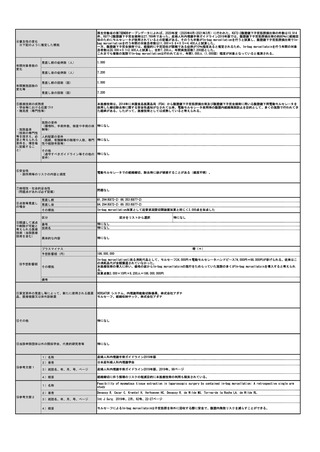

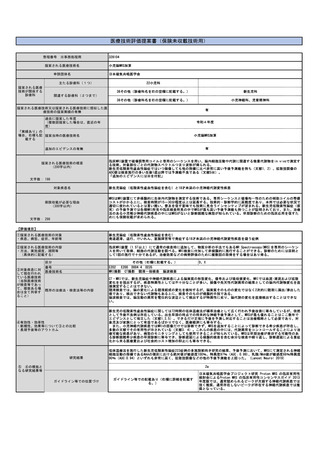

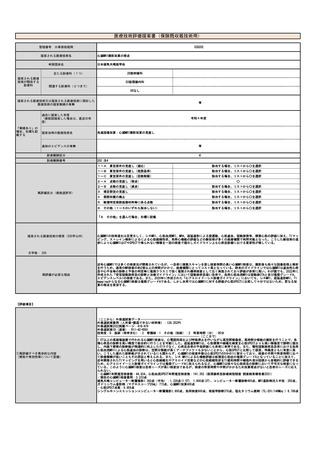

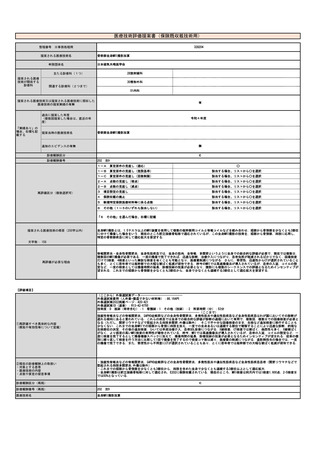

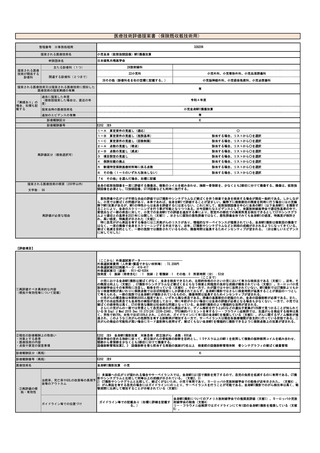

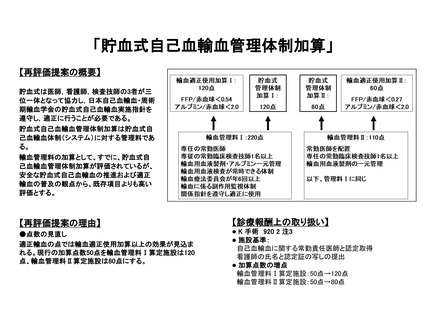

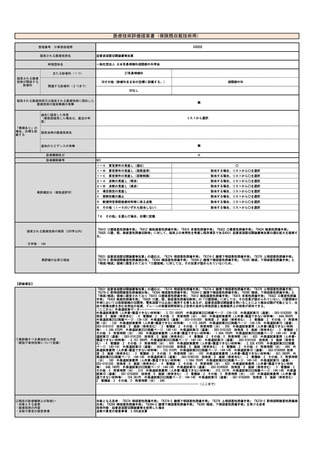

拠・有効性

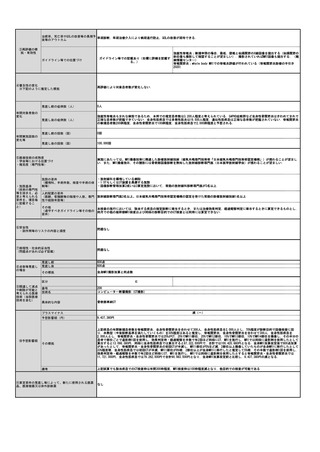

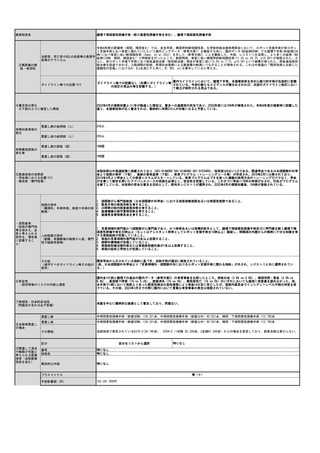

同種血輸血合併症回避と少子高齢社会の献血血液の供給不足を解決するためには、適正な自己血輸血の推進が不可欠である。2021年に日本赤十字

社が報告した輸血関連急性肺障害(TRALI)または輸血関連循環過負荷(TACO)を含む非溶血性副作用2,737件(日本赤十字社輸血情報2208-177)

やHBV2例(日本赤十字社輸血情報2208-176)などのウィルス感染症の伝播を防ぐことが可能である。

ところが、令和元年社会医療診療行為別統計では、献血による赤血球輸血(保存血輸血)に対して自己血輸血は2.4%に実施されているが、年々

治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 減少傾向である。

後等のアウトカム

同種血輸血合併症回避と少子高齢社会の献血血液の供給不足を解決するためには,適正な自己血輸血の推進が不可欠である。同種血輸血合併症の

軽減により,医療費節減が期待される。貯血式の減少傾向を改善し、安全な自己血輸血を確立するとともに適正輸血を推進するには、日本自己血

輸血・周術期輸血学会が中心となって、医師・自己血輸血看護師・臨床検査技師が三位一体となった自己血輸血体制(システム)が確立する必要

がある。

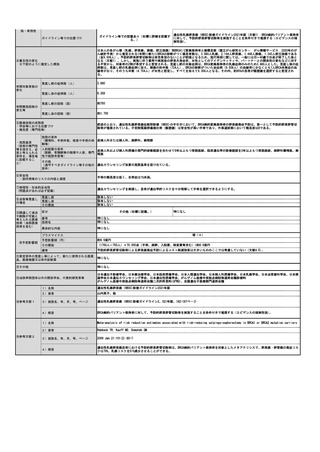

ガイドライン等での位置づけ

④普及性の変化

※下記のように推定した根拠

年間対象者数の

変化

年間実施回数の

変化等

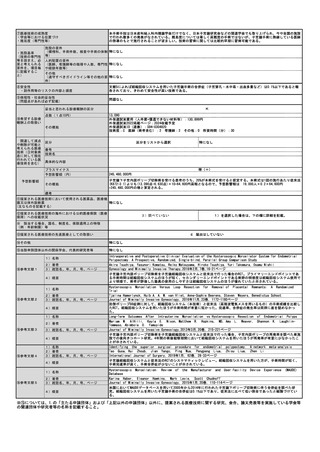

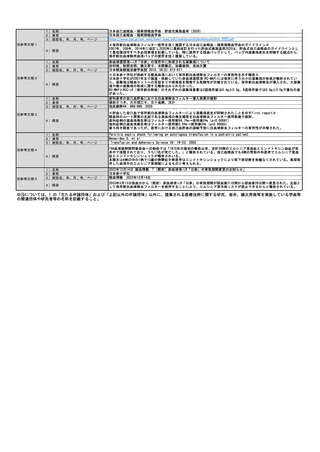

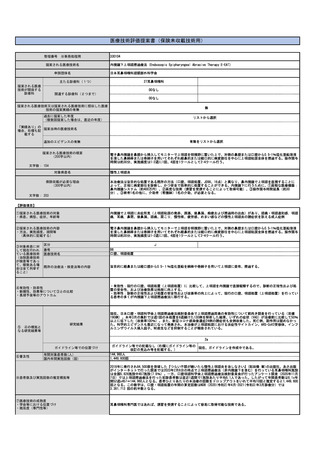

日本自己血輸血・周術期輸血学会のガイドライン(貯血式自己血輸血嫉視指針)の施設基

準に「 学会認定・自己血輸血責任医師及び学会認定・自己血輸血看護師が共同で,貯血式

自己血輸血を管理し,その適正化を図ることが必要である。」と記載している。

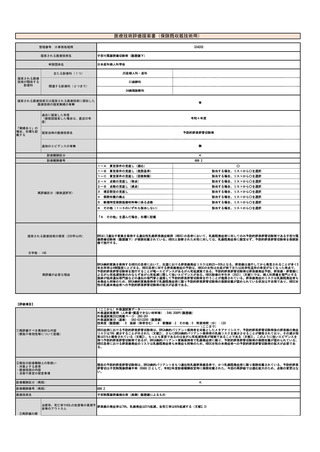

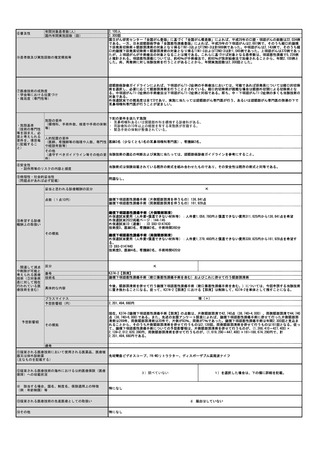

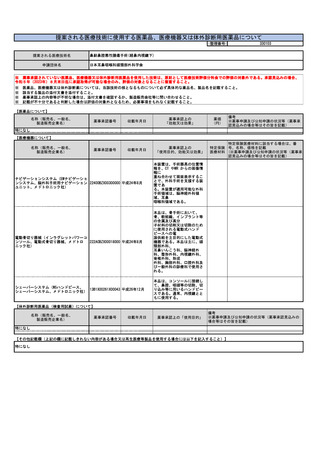

学会認定・自己血輸血責任医師数は2014年130名→2021年330名へ、学会認定・自己血輸血看護師も378名→832名へと増加した。また、社会医療診

療行為別統計でも貯血式自己血輸血管理体制加算算定件数も2014年6,490件→2021年15,400件へと増加している。

貯血式自己血輸血管理体制加算が再評価され、輸血適正使用加算と同等以上の評価が得られれば、管理体制加算算定件数は現在の10倍(適正使用

加算算定症例の1/5)になり、貯血式自己血輸血単位数も増加するものと考えられる。

見直し前の症例数(人)

15,000

見直し後の症例数(人)

150,000

見直し前の回数(回)

15,000

見直し後の回数(回)

150,000

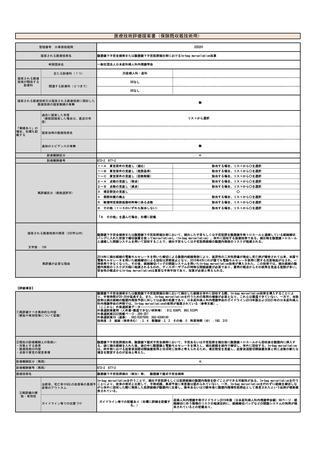

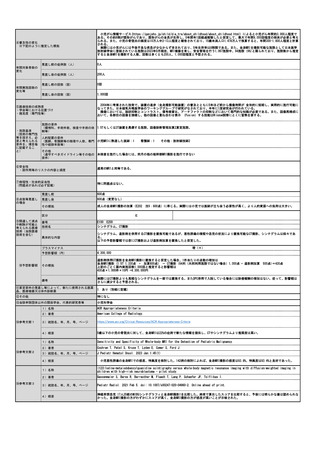

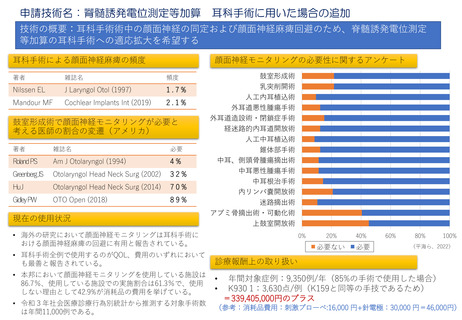

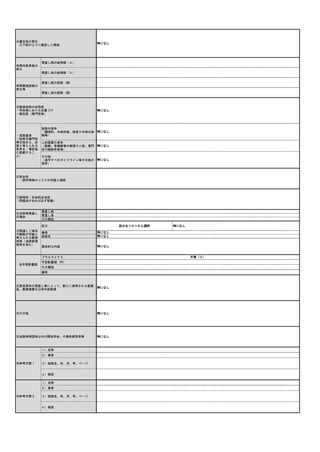

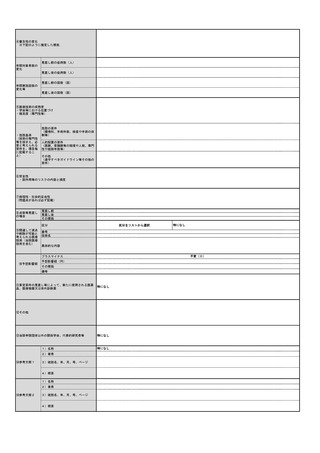

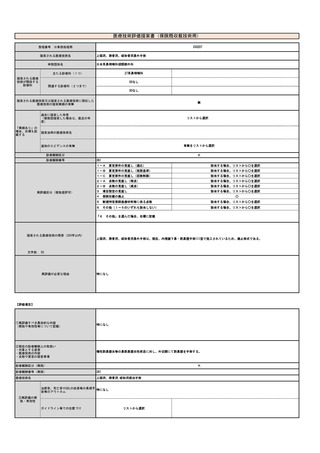

⑤医療技術の成熟度

・学会等における位置づけ

・難易度(専門性等)

・施設基準

(技術の専門性

等を踏まえ、必

要と考えられる

要件を、項目毎

に記載するこ

と)

ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す

る。)

貯血式自己血輸血は学会認定・自己血輸血医師看護師制度協議会(日本自己血輸血・周術期輸血学会と日本輸血・細胞治療学会の共同設立)が認

定した学会認定・自己血輸血責任医師および学会認定・自己血輸血看護師が1名以上配置され、常勤の臨床検査技師が1名以上配置され、日本自己

血輸血・周術期輸血学会のガイドライン(貯血式実施指針)を遵守する施設で行うことと規定している。

現時点で26回の自己血輸血看護師認定試験(年2回実施)が実施され、832名が認定されている。また、学会認定・自己血輸血責任医師認定証は

330名に発行している(責任医師の認定は学術総会参加などの書類審査)。

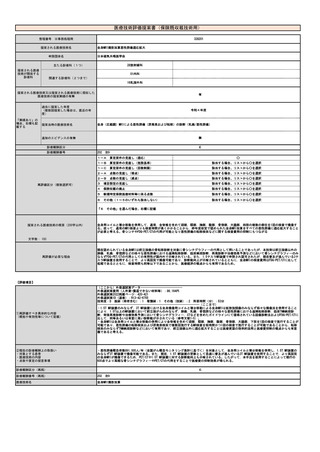

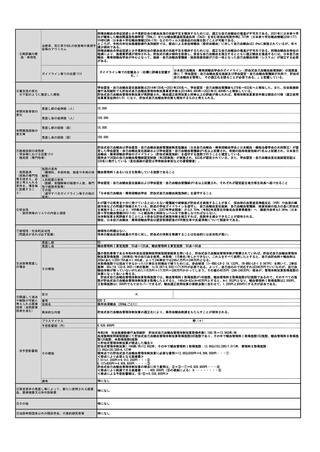

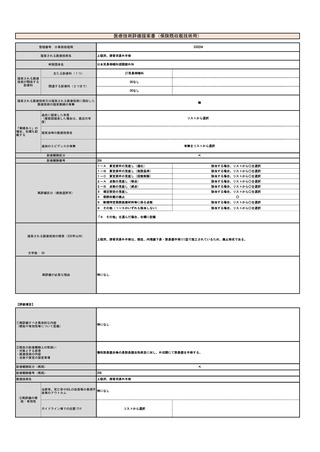

施設の要件

(標榜科、手術件数、検査や手術の体 輸血管理料ⅠあるいはⅡを取得している施設であること

制等)

人的配置の要件

(医師、看護師等の職種や人数、専門 学会認定・自己血輸血責任医師および学会認定・自己血輸血看護師が1名以上配置され、それぞれが認定証を地方厚生局長へ届け出ること

性や経験年数等)

その他

(遵守すべきガイドライン等その他の 「日本自己血輸血・周術期輸血学会 貯血式自己血輸血実施指針」を遵守すること

要件)

⑥安全性

・副作用等のリスクの内容と頻度

わが国では教育を十分に受けているとはいえない看護師や研修医が貯血式を実施することが多く,採血時の血管迷走神経反応(VVR)や血液の細

菌汚染などの問題が指摘されている。前述の学会ガイドラインを遵守し,自己血輸血責任医師,自己血輸血看護師,検査技師の協力の基に貯血式

を実施することにより,VVR発生率を2.1%(2007年学会調査)から0.70%(令和2年度厚生労働省血液事業報告)へ,細菌汚染率も0.06%(日本

赤十字社輸血情報0903-118)へと献血時と同様なレベルまで改善しなければならない。

本体制加算を再評価することにより安全な貯血式実施体制を確立すれば、危険率を減少できることが期待される。

現在、日本自己血輸血・周術期輸血学会は認定取得前後のVVR発生率や皮膚消毒について調査中である。

⑦倫理性・社会的妥当性

(問題点があれば必ず記載)

倫理性の問題はない。

将来の献血血液供給量の不足に対し、貯血式の体制を整備することは社会的には妥当性が高い。

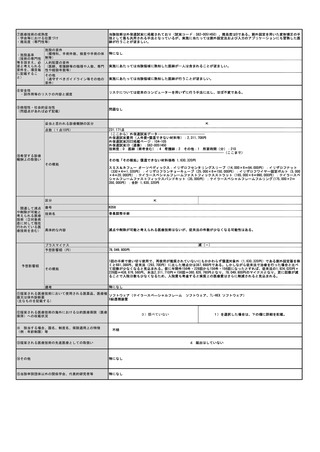

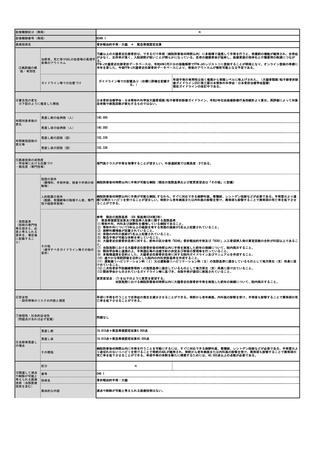

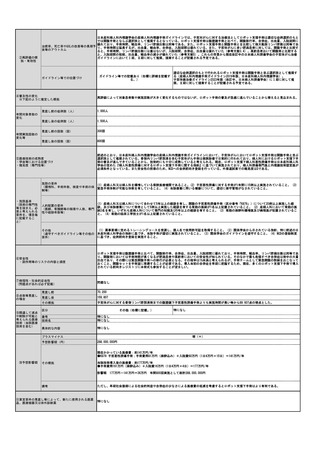

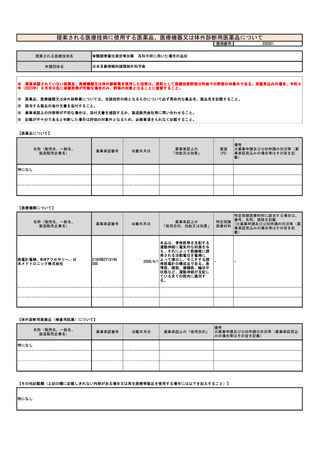

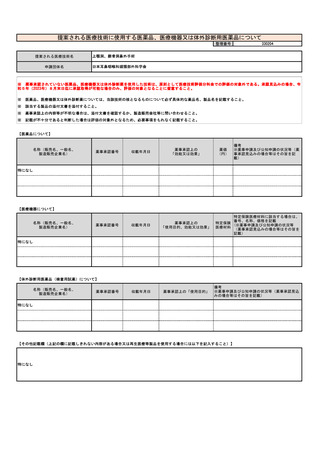

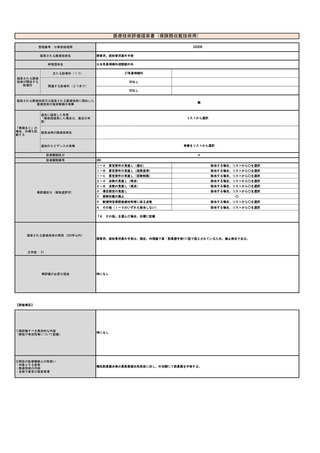

⑧点数等見直し

の場合

⑨関連して減点

や削除が可能と

考えられる医療

技術(当該医療

技術を含む)

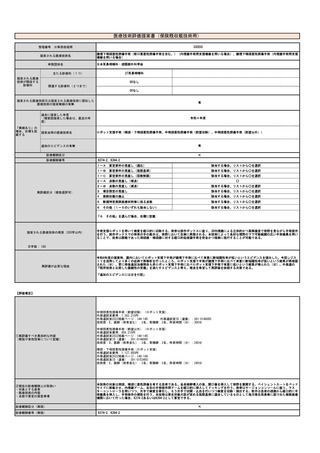

見直し前

見直し後

50

輸血管理料Ⅰ算定施設:50点→120点、輸血管理料Ⅱ算定施設:50点→80点

その根拠

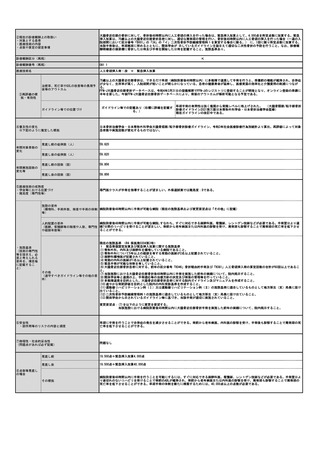

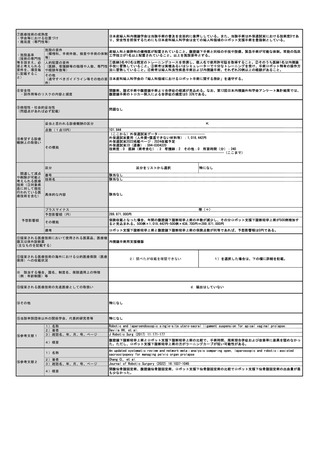

国の委託事業である令和4年度血液製剤使用実態調査結果を用いると、貯血式自己血輸血管理体制が整備されていれば、貯血式自己血輸血管理体

制加算取得施設:246単位/年の自己血を使用、未取得:115単位/年しかできない。これらをすべて使用したとすると、自己血貯血料+輸血料は

200mlあたり250+750点=1,000点、よって246単位では246x1万円=246万円となる。

未取得施設では採血できなかった131単位を同種血で補うためには、赤血球液(Ir-RBC-LR-2 18,132円、IR-RBC-LR-1 9,067円)を用いて、2単位

製剤:65x(18,132+8,000)+1単位製剤:1x(9,067+4,500)=171万円が必要である。よって、自己血のみで対応すれば246万円でいいものが、自己血

輸血体制が整っていないがために115万円+171万円=286万円かかってしまう。その差の40万円(286-246万円)相当が、管理体制加算取得施設の

加算になって良いと考える。

貯血式自己血輸血管理体制加算取得施設では、輸血管理料Ⅰ取得施設が149施設、輸血管理料Ⅱ取得施設が82施設であるので、そのすべての施

設が貯血式自己血輸血管理体制加算を取得したとすると、149x2A+82x1A=40万円とすると、A=1,052円となり、輸血管理料Ⅰ取得施設は2,000円、

Ⅱ取得施設は1,000円でも十分カバーできるが、輸血適正使用加算の保険点数に合わせて、1,200円と800円にする方が妥当である。

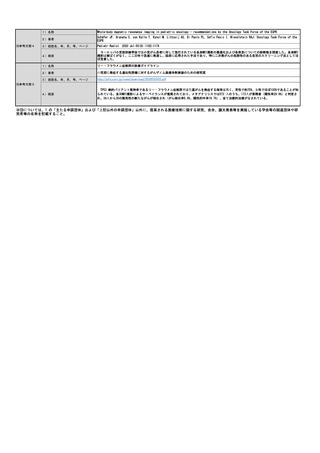

区分

K

番号

技術名

920 2

保存血液輸血(200mLごとに)

具体的な内容

貯血式自己血輸血管理体制加算の適正化により、保存血輸血削減をもたらすことが期待される。

増(+)

プラスマイナス

⑩予想影響額

予想影響額(円)

6,526,800円

その根拠

令和3年 社会医療診療行為別統計 貯血式自己血輸血管理体制加算取得件数1,166/月=13,992件/年

血液製剤使用実態調査にて貯血式自己血輸血管理体制加算取得施設285施設であり、その中で輸血管理料Ⅰ取得施設152施設、輸血管理料Ⅱ取得施

設125施設、未取得施設8施設

≪貯血式管理体制加算が増点した場合≫

貯血式管理体制加算1,166例/月=13,992件、その中で輸血管理料Ⅰ取得施設:13,992x153/285=7,511件,管理料Ⅱ取得施設:

13,992x125/285=6,137件

現時点での貯血式自己血輸血管理体制加算に必要な費用=13,992x500円=6,996,000円・・・①

≪増点により必要となる医療費≫

7,511x1,200円=9,013,200円・・・②

6,137x800円=4,909,600円・・・・③

貯血式自己血輸血管理体制加算の増点に伴う費用は、②+③ー①=6,926,800円・・・④

≪増点により削減できる医療費・・・400,000円(⑧の根拠による)≫ ・・・・・・・⑤

≪増点による予想影響額は、④-⑤=6,526,800円≫

備考

特になし

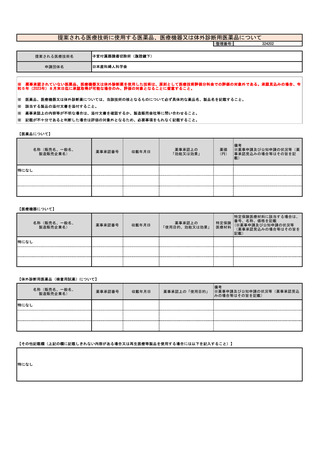

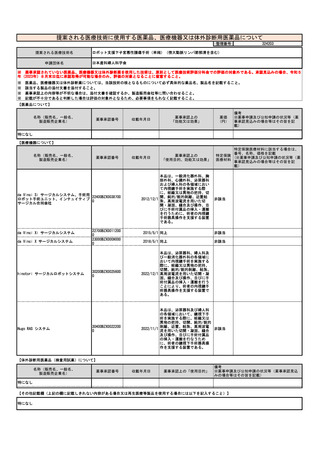

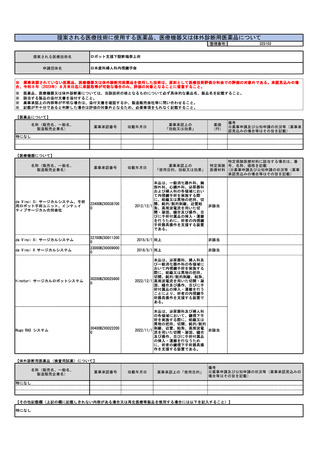

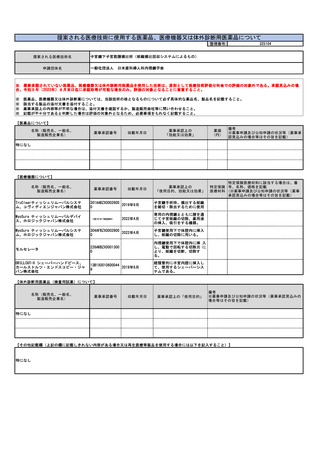

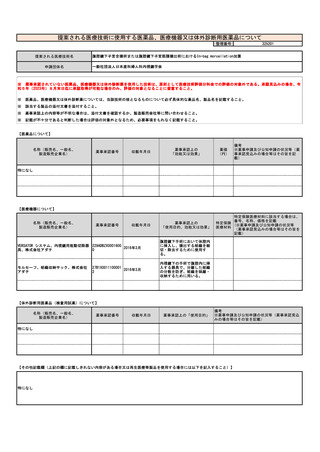

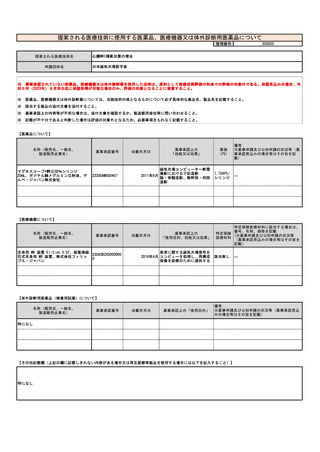

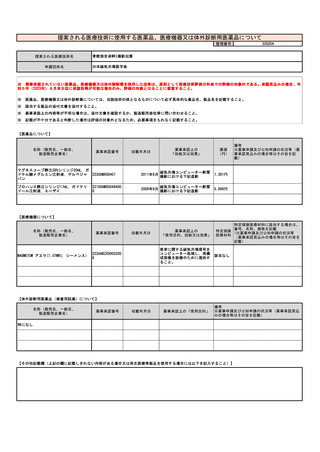

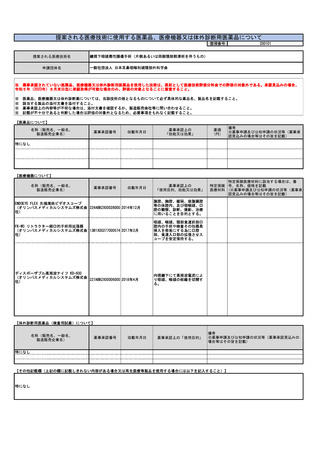

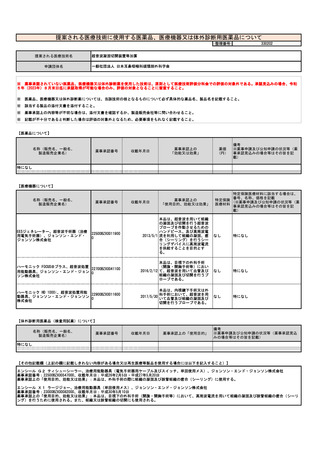

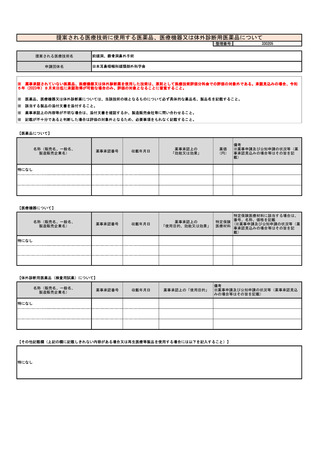

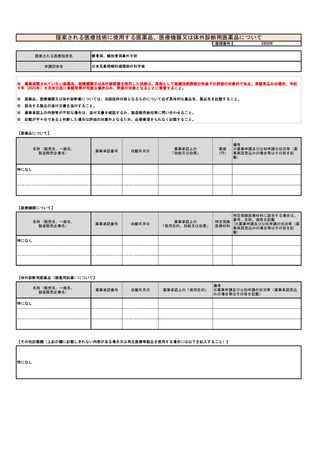

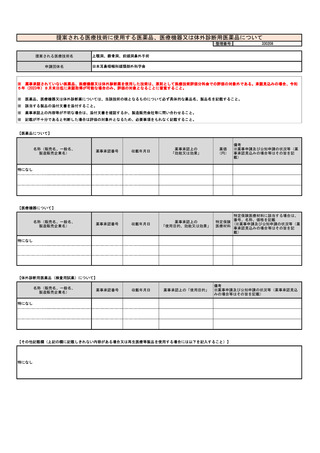

⑪算定要件の見直し等によって、新たに使用される医薬

品、医療機器又は体外診断薬

特になし

⑫その他

特になし

⑬当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等

特になし

1946