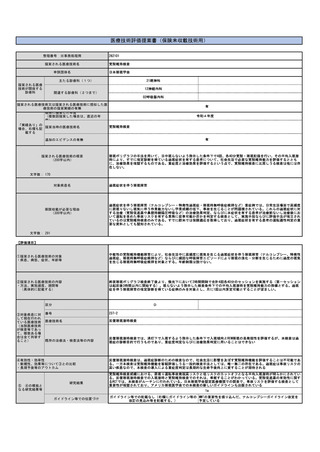

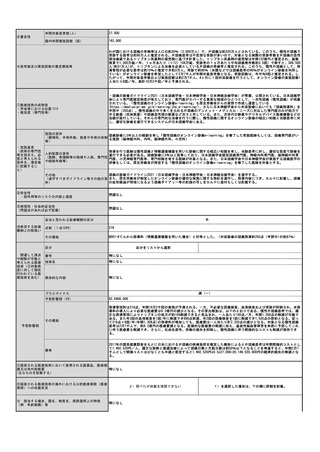

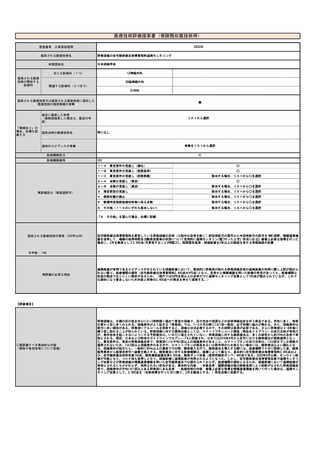

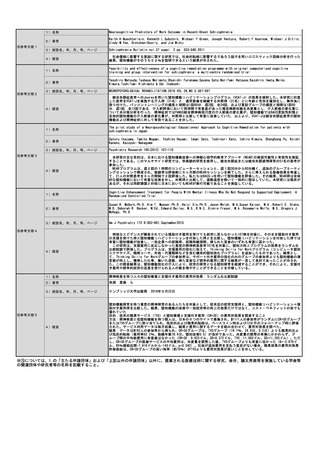

提案書06(0999頁~1199頁)医療技術評価・再評価提案書 (97 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

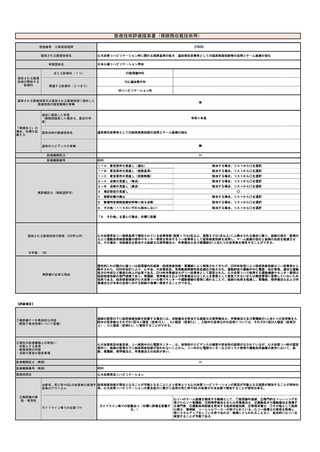

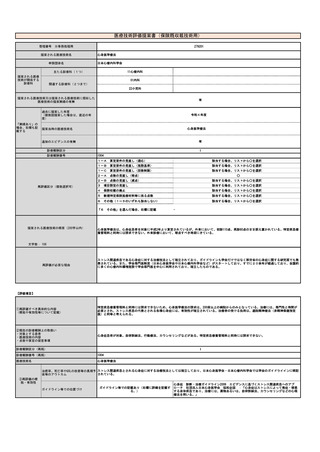

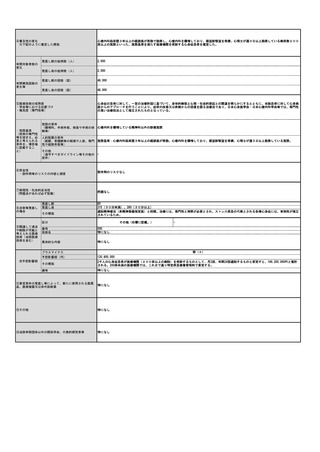

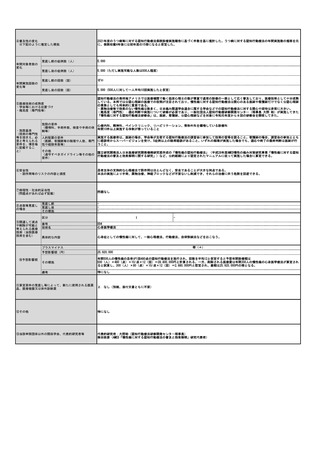

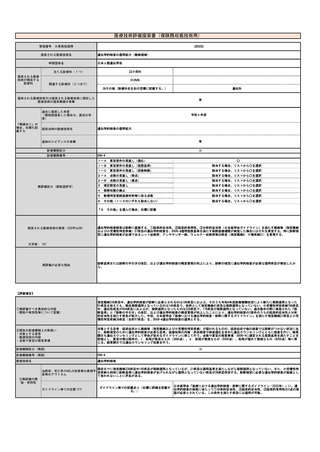

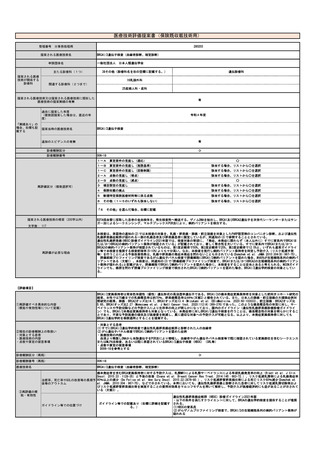

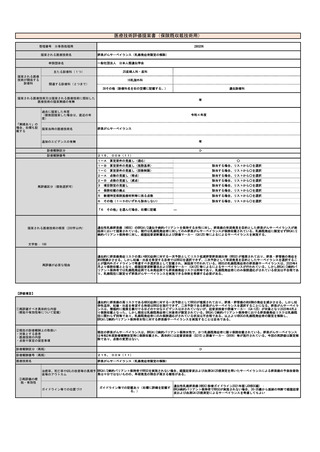

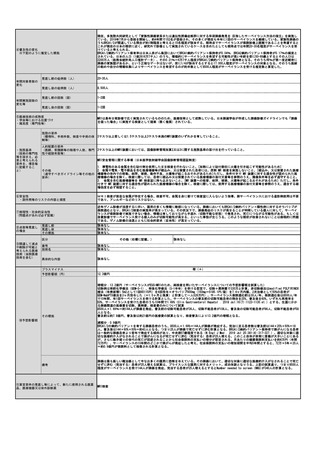

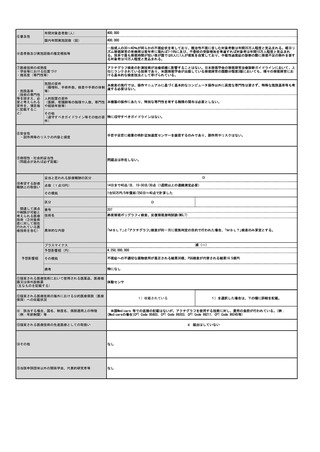

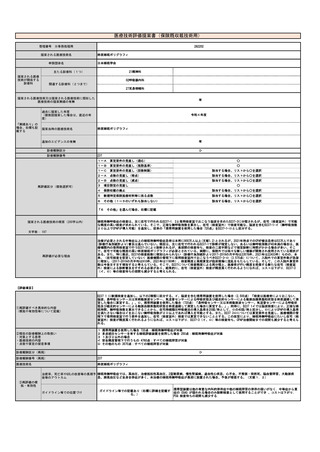

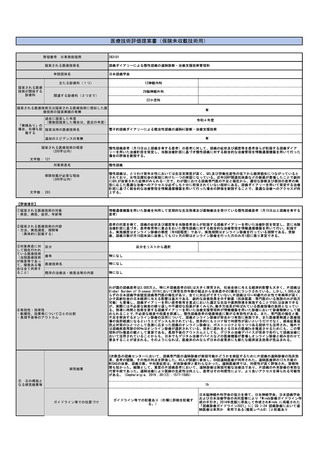

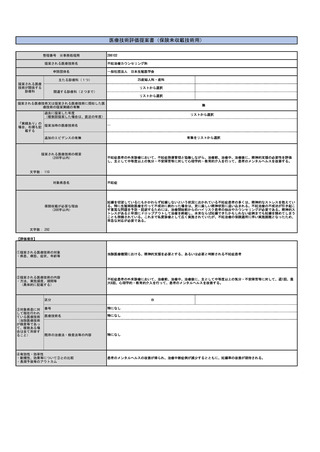

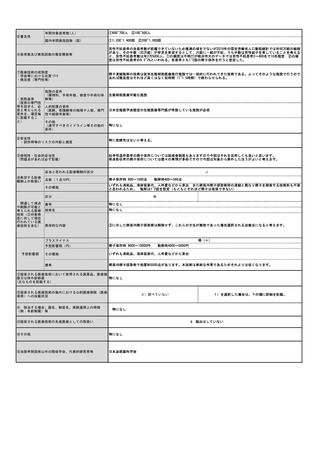

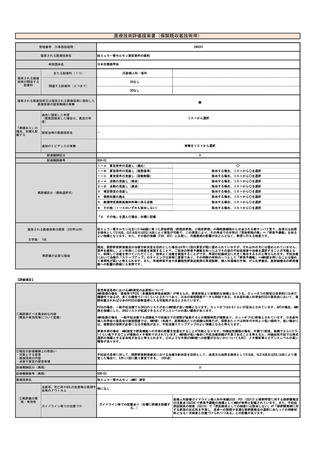

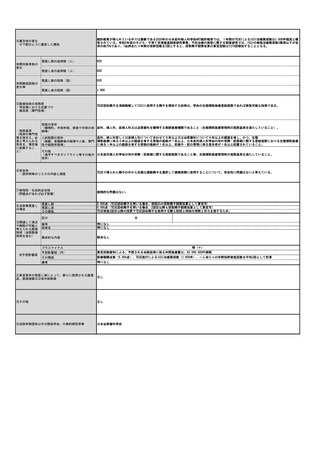

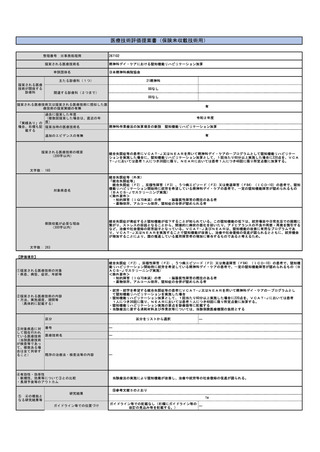

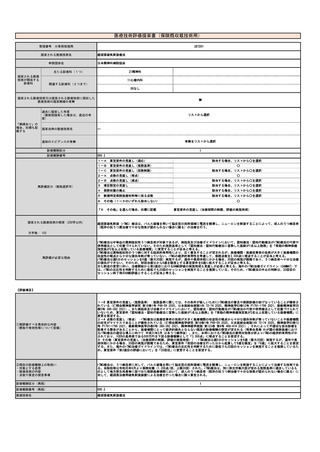

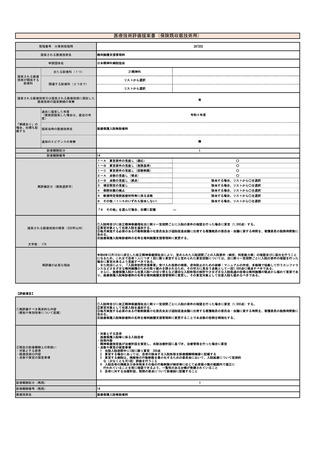

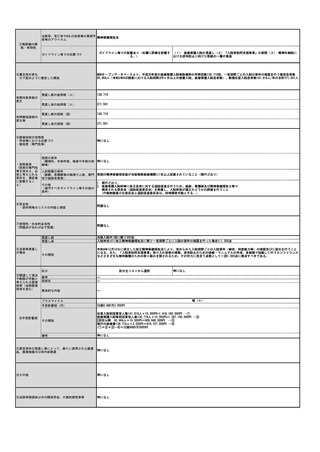

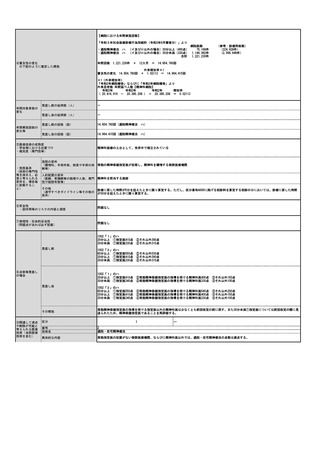

27,000

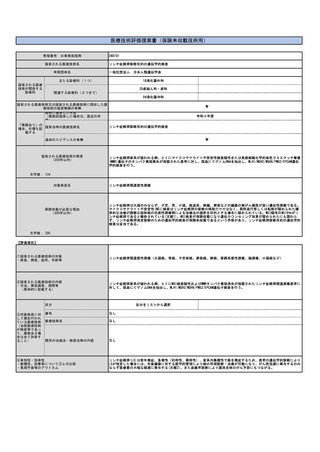

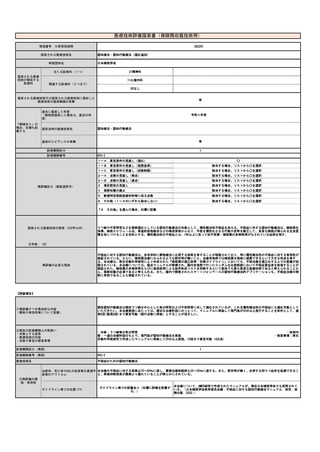

国内年間実施回数(回)

162,000

⑥普及性

※患者数及び実施回数の推定根拠等

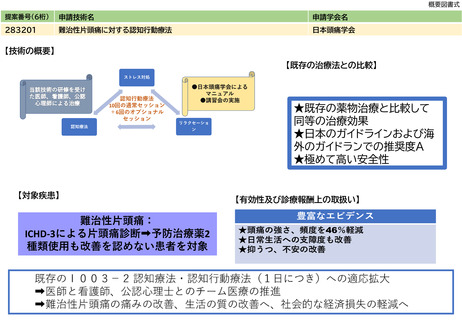

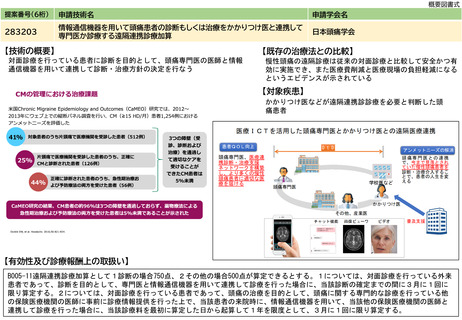

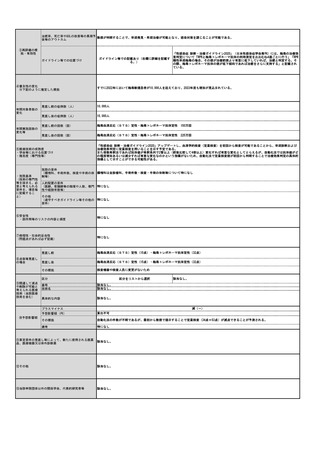

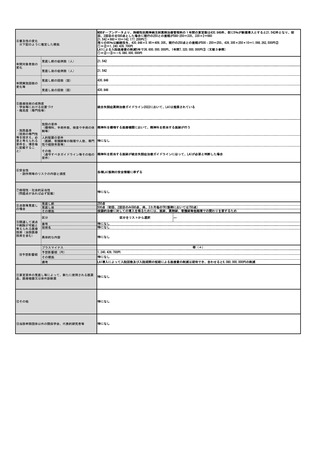

わが国における頭痛の有病率は人口の約30%(3,000万人)で、片頭痛は約320万人とされている。このうち、慢性片頭痛で

受診する患者は約90万人と推定される。片頭痛患者は不定期な受診が多いので、対象となる実際の受診者数を片頭痛の急性

期治療薬であるトリプタン系薬剤の販売額に基づき計算した。トリプタン系薬剤の販売額は年間132億円と推定され、錠数

換算で1,300万錠/年、1ヵ月あたり(÷12)108万錠、受診者の1ヵ月あたり平均頭痛発作数約3.5回)で除すと、309,500

人(約31万人)が、トリプタンによる治療を必要としている片頭痛の受療者と推定される。このうち、慢性片頭痛として、指

導管理が必要な患者は約10%と推定でき約3万人。再診で約90%(米国などでは頭痛患者の90%がオンライン診療を利用し

ている)がオンライン診療を希望したとして2万7千人が年間対象患者数となる。受診回数は、年平均9回と推定される。し

たがって、年間対象患者数および実施回数は約2万7千人、4ヶ月に1回対面診療を行うとして、オンライン診療の実施回数1

人当たり6回/年、総計16万2千回/年と予測される。

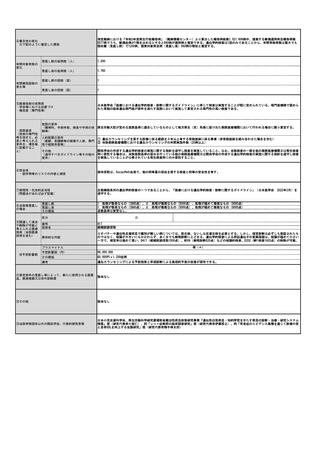

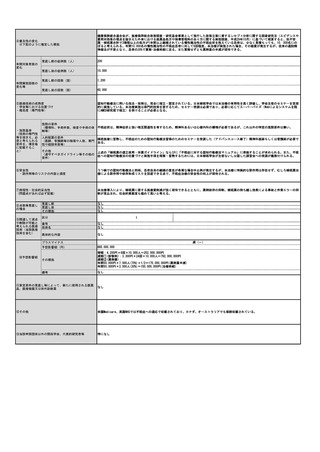

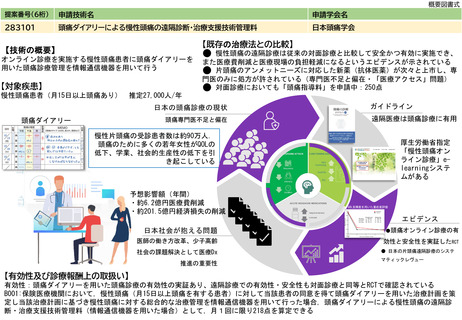

⑦医療技術の成熟度

・学会等における位置づけ

・難易度(専門性等)

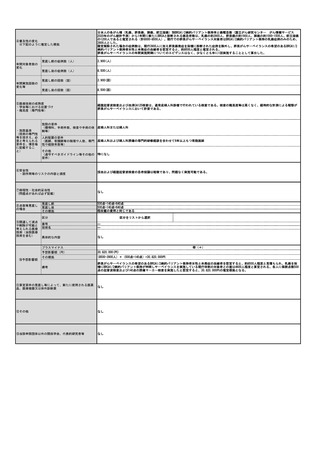

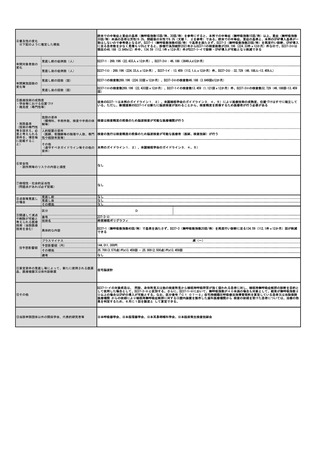

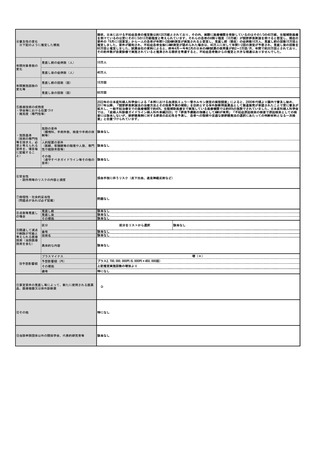

・頭痛の診療ガイドライン2021(日本頭痛学会・日本神経学会・日本神経治療学会)が整備、公開されている。日本頭痛学

会により専門医認定制度が確立しており、専門医がカバーする重要な領域のひとつとして、一次性頭痛(慢性頭痛)が掲載

されている。「慢性頭痛のオンライン診療e-learning」も厚生労働省からの要請で作成し運営している

(https://medicalprime.jp/e-learning/jhs_e-learning/)。さらに日本神経学会から対面診療においても「頭痛指導料」を

申請中(250点)。慢性頭痛の中で多くを占める片頭痛のアンメット・メディカル・ニーズに対応した専門医のみが処方で

きる新薬(抗体医薬)や頭痛急性期の新薬など次々上市している。また、次世代の新薬やデジタルデバイス医療機器などの

治験が進行している。それらの専門的な治療を行うに際し、慢性頭痛に関するオンライン診療の幅広い知識と当該患者に対

し、適切な診療を遂行できるシステムが日本頭痛学会にある。

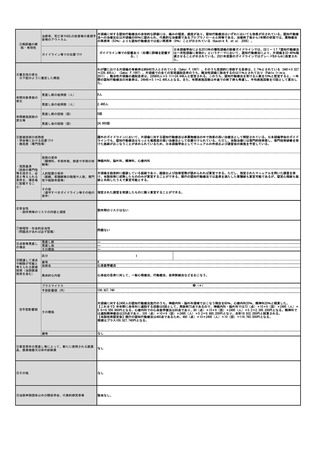

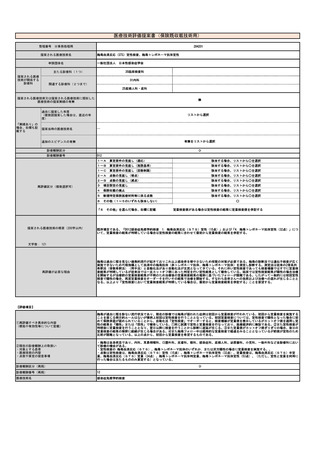

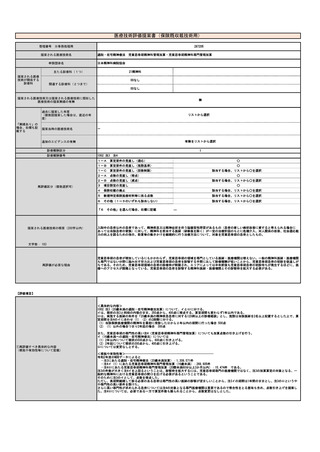

施設の要件

頭痛診療に3年以上の経験を有し「慢性頭痛のオンライン診療e-learning」を修了した常勤医師もしくは、頭痛専門医がい

(標榜科、手術件数、検査や手術の体制 る施設(脳神経内科、内科、脳神経外科、小児科)

等)

・施設基準

(技術の専門性

等を踏まえ、必

要と考えられる

要件を、項目毎

に記載するこ

と)

指導を行う医師は慢性頭痛と情報通信機器を用いた診療に関する幅広い知識を有し、当該患者に対し、適切な態度で診療を

人的配置の要件

遂行できる必要がある。頭痛診療に3年以上従事しており、日本頭痛学会認定頭痛専門医、神経内科専門医、脳神経外科専

(医師、看護師等の職種や人数、専門性 門医、小児神経専門医等、専門知識を有する医師が対象となる。また、日本頭痛学会や日本神経学会が実施する頭痛医学の

や経験年数等)

研修もしくは、厚生労働省が指定する「慢性頭痛のオンライン診療e-learning」を修了した医師を対象とする。

頭痛の診療ガイドライン2021(日本頭痛学会・日本神経学会・日本神経治療学会)を遵守する。

その他

(遵守すべきガイドライン等その他の要 また、厚生労働省が制定したオンライン診療の適切な実施に関する指針を遵守し、指導内容につき、カルテに記載し、頭痛

の症状経過が明確になるよう頭痛ダイアリー等の記録の写しをカルテに添付もしくは記載する。

件)

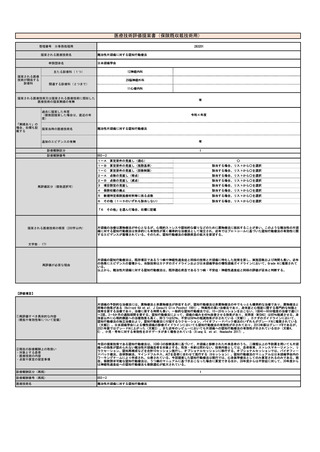

⑧安全性

・副作用等のリスクの内容と頻度

問題なし

⑨倫理性・社会的妥当性

(問題点があれば必ず記載)

問題なし

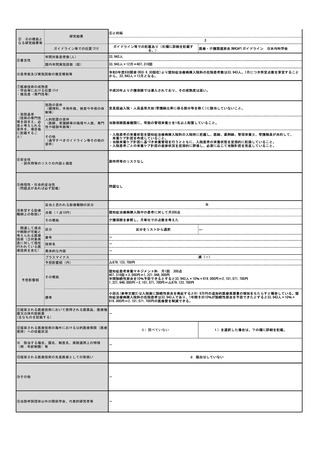

B

妥当と思われる診療報酬の区分

⑩希望する診療

報酬上の取扱い

点数(1点10円)

218

その根拠

B001-6てんかん指導料(情報通信機器を用いた場合)と同等とした。(対面診療の頭痛指導料250点(申請中)の約87%)

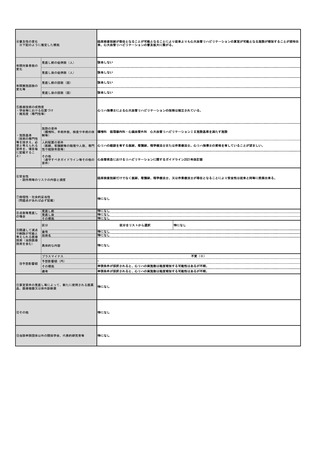

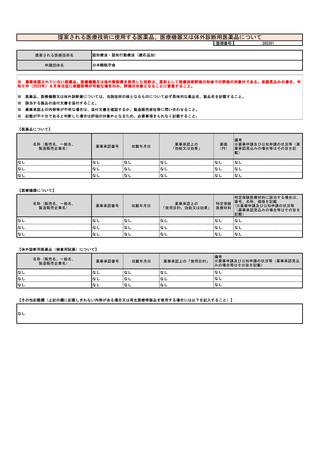

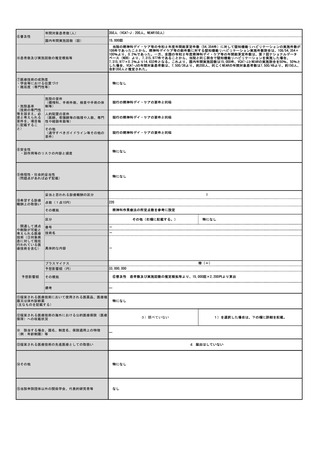

区分

関連して減点

や削除が可能と

考えられる医療

技術(③対象疾

患に対して現在

行われている医

療技術を含む)

区分をリストから選択

番号

特になし

技術名

特になし

具体的な内容

特になし

減(-)

プラスマイナス

予想影響額(円)

62,6400,000

その根拠

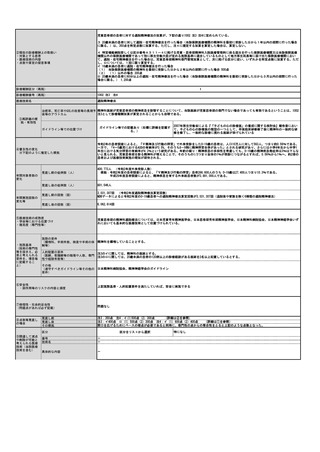

指導管理料は218点、年間16万2千回の実施が予測される。一方、不必要な画像検査、血液検査および受診が抑制され、本指

導料の導入により必要な医療費は6.2億円の減少となる。その算出根拠は、以下のとおりである。慢性片頭痛患者では、適

正な指導管理によりトリプタンの処方が約10%削減できると見込まれ、一人あたり100点/月、年間1,200点の削減が可能で

ある。また年3回の血液検査を1回/年に削減でき898点節減、年2回の画像検査を1回に削減でき1,530点の節約となる。従っ

て218点×6回/年(年間1,308点)の指導料が増加しても、医療費は一人当たり計2,320点の減少となる。対象となる慢性頭痛

患者は2万7千人で、約6.2億円の医療費減となる。直接的な医療費の削減に加え、虚血性脳血管障害を未然に予防してこれ

に伴う医療費も削減でき、さらに、社会生産性、労働の損失を抑制し、慢性頭痛に伴う間接的なコストも削減が期待でき

る。

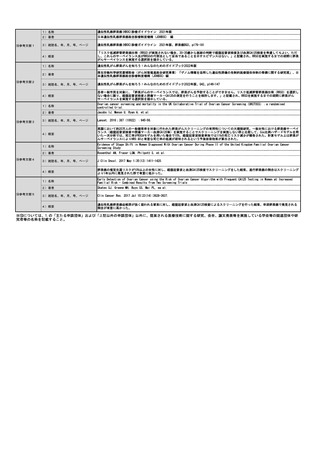

備考

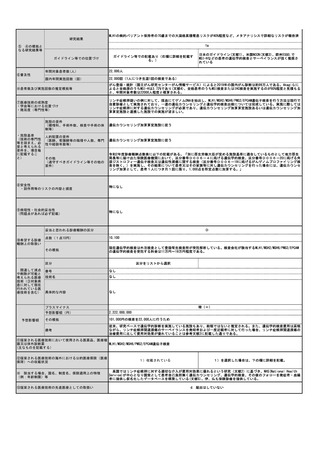

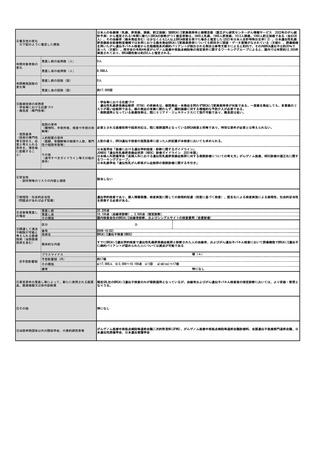

2017年の国民健康調査をもとに日本における片頭痛の疾病負担を推定した報告によると片頭痛患者は年間間接的コストとし

て1,492,520円/人、適正な診断と最適治療によって頭痛日数と欠勤日数は約50%以下となることを考慮すると、年間2万7

千人として間接コストは少なくとも半減と仮定すると1,492,520円x0.5x27,000=20,149,020,000円の経済的損失の削減とな

る。

予想影響額

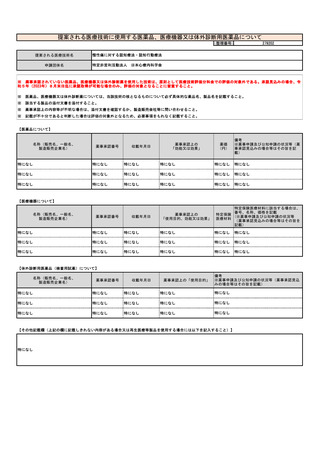

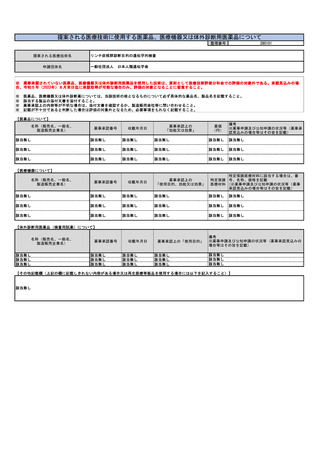

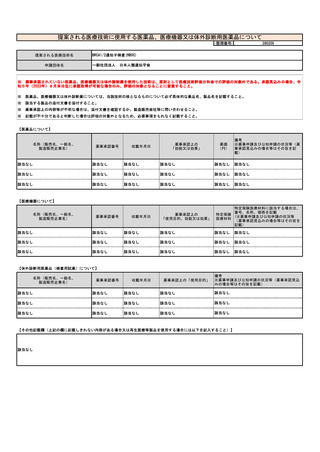

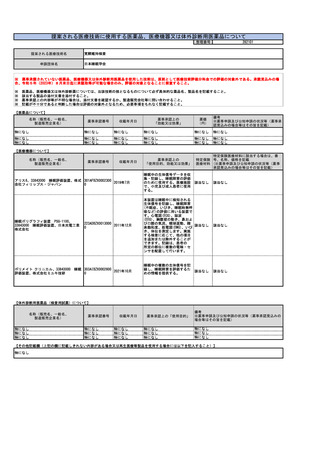

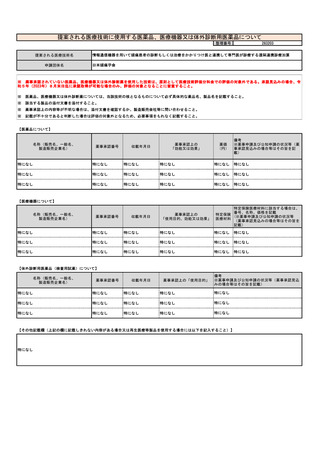

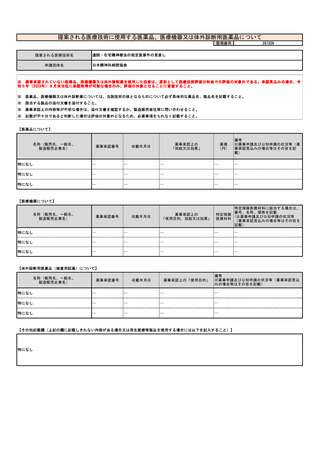

⑪提案される医療技術において使用される医薬品、医療機

器又は体外診断薬

特になし

(主なものを記載する)

⑫提案される医療技術の海外における公的医療保険(医療

保障)への収載状況

※ 該当する場合、国名、制度名、保険適用上の特徴

(例:年齢制限)等

2)調べたが収載を確認できない

特になし

1095

1)を選択した場合は、下の欄に詳細を記載。