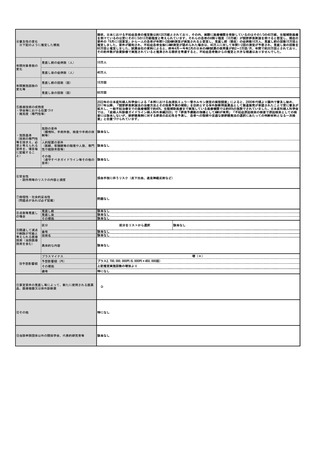

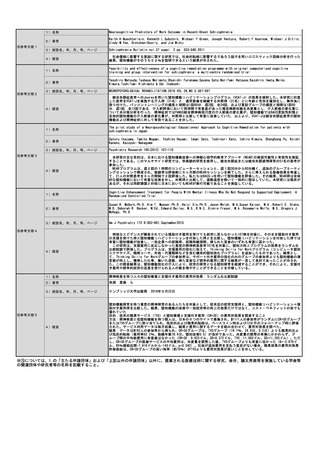

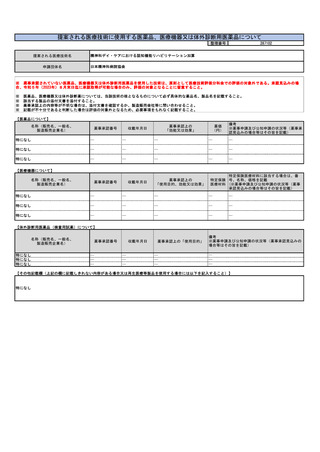

提案書06(0999頁~1199頁)医療技術評価・再評価提案書 (136 ページ)

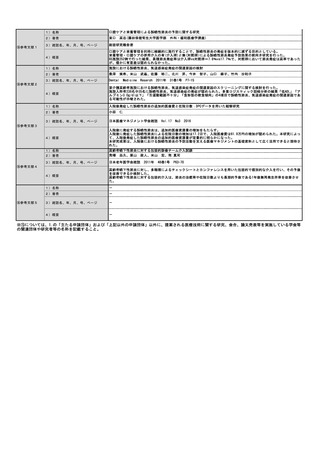

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

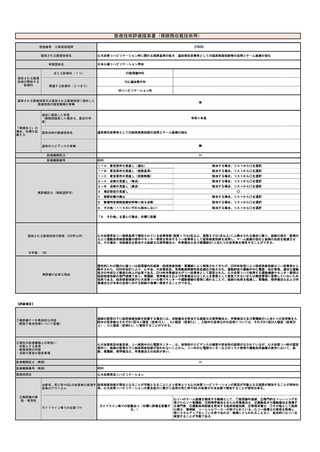

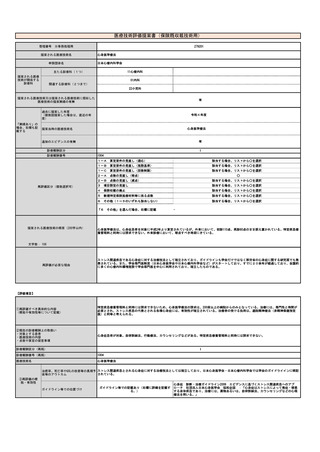

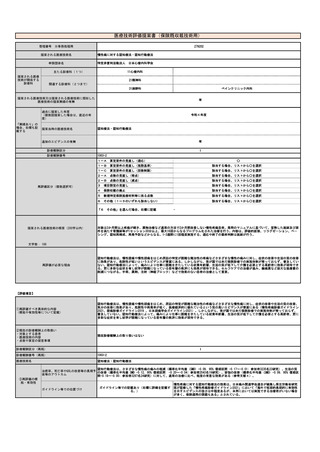

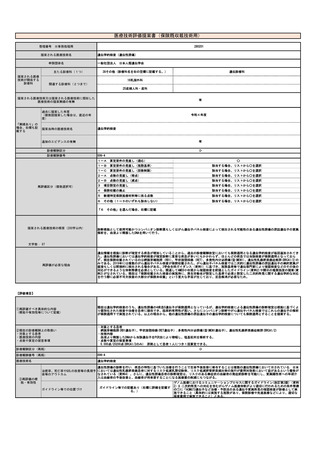

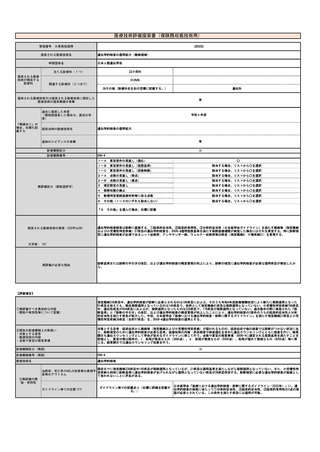

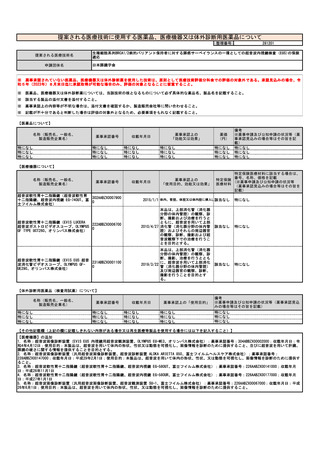

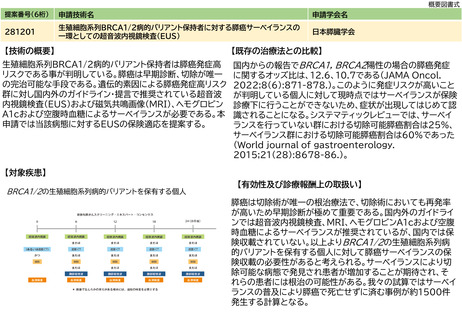

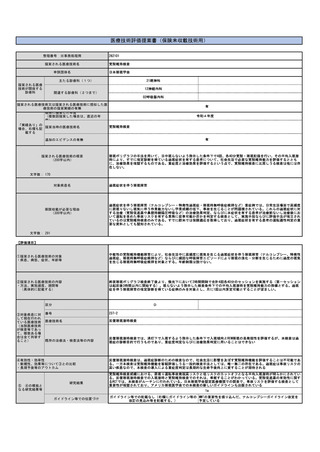

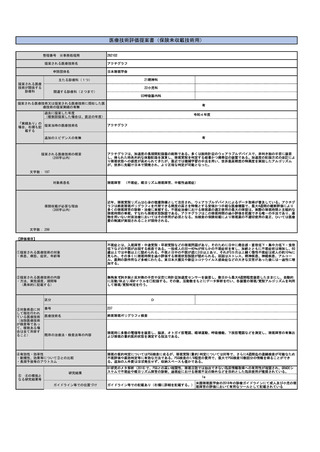

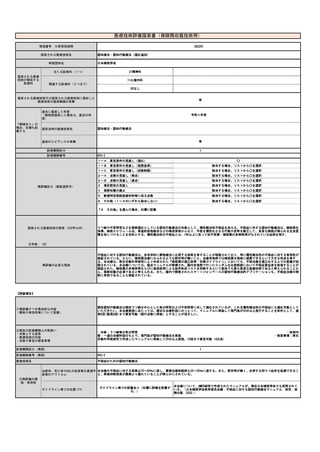

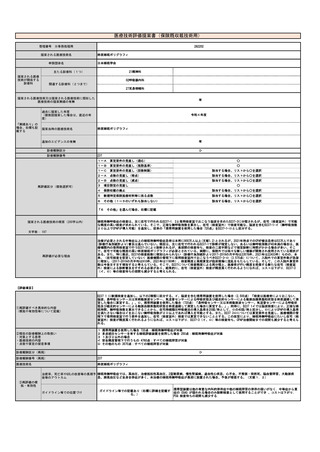

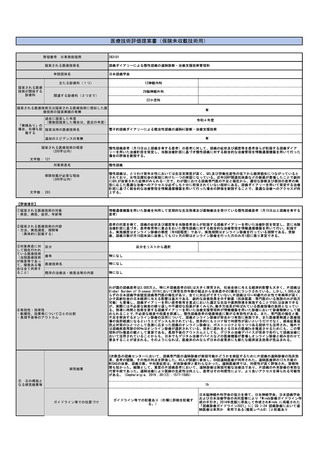

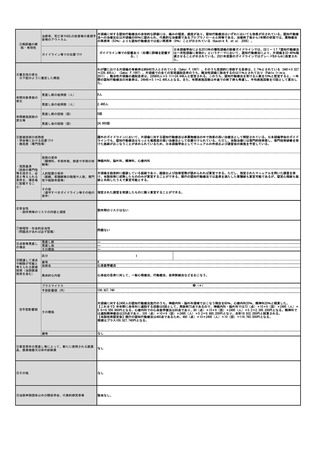

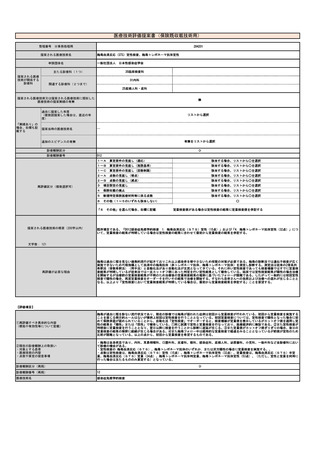

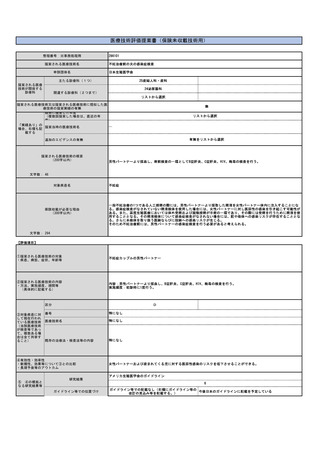

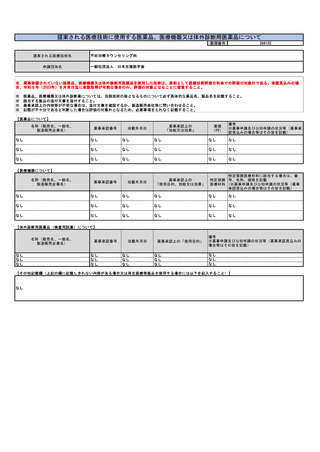

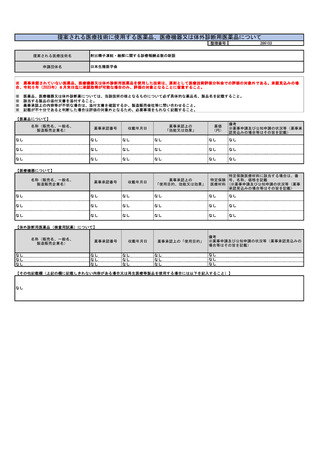

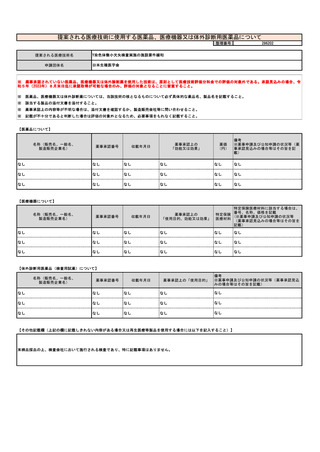

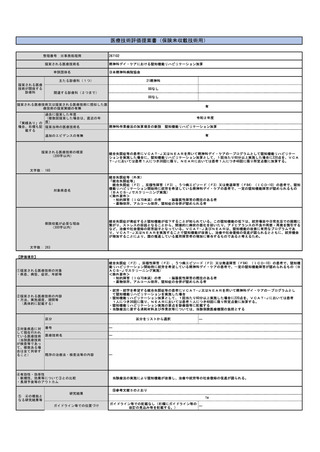

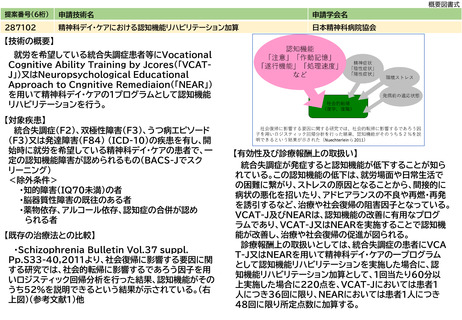

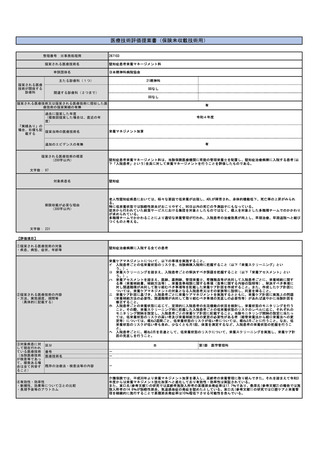

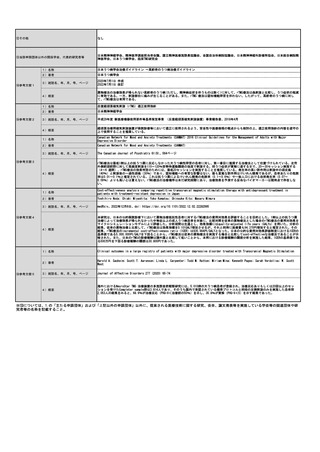

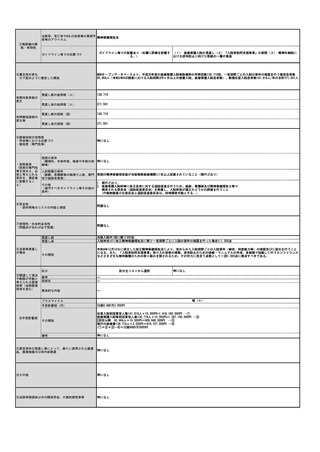

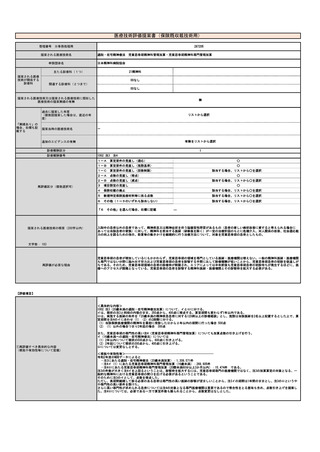

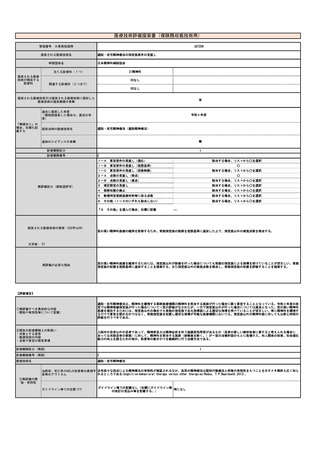

整理番号

※事務処理用

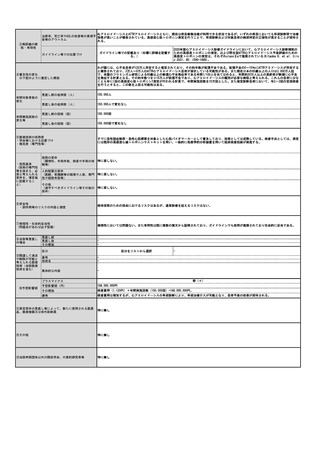

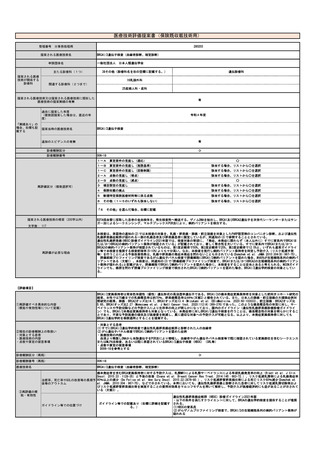

提案される医療技術名

申請団体名

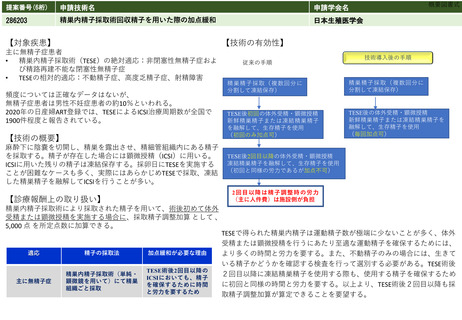

286103

射出精子凍結・融解に関する診療報酬点数の新設

日本生殖医学会

主たる診療科(1つ)

提案される医療

技術が関係する

診療科

25産婦人科・産科

24泌尿器科

関連する診療科(2つまで)

リストから選択

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した医

療技術の提案実績の有無

過去に提案した年度

(複数回提案した場合は、直近の年

度)

「実績あり」の

─

提案当時の医療技術名

場合、右欄も記

載する

無

リストから選択

追加のエビデンスの有無

有無をリストから選択

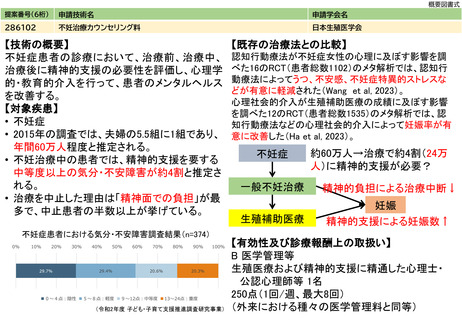

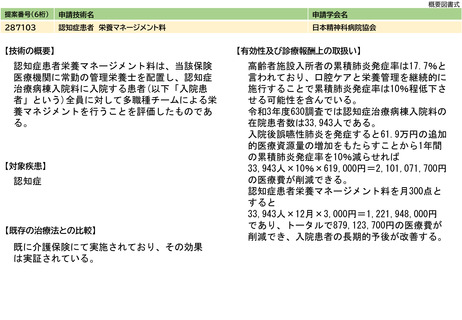

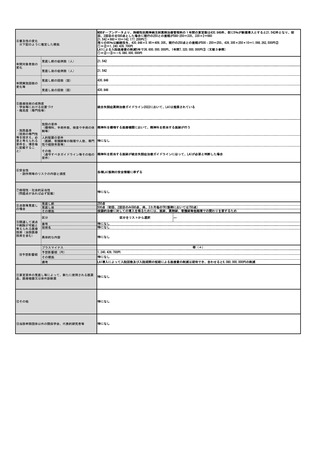

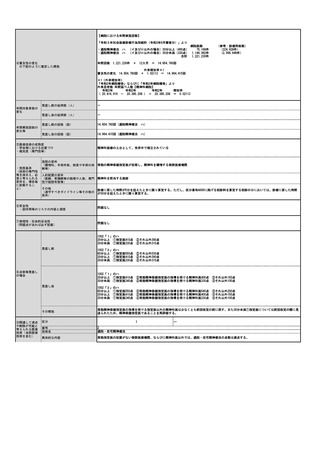

提案される医療技術の概要

(200字以内)

採取できた精子(精液)を液体窒素を用いて凍結保存し、生殖補助医療を行う際に融解して体外受精・顕微授精に用いる。

文字数: 55

対象疾患名

保険収載が必要な理由

(300字以内)

①男性不妊症のうち高度の乏精子症を有する患者

②薬物療法無効の逆行性射精患者

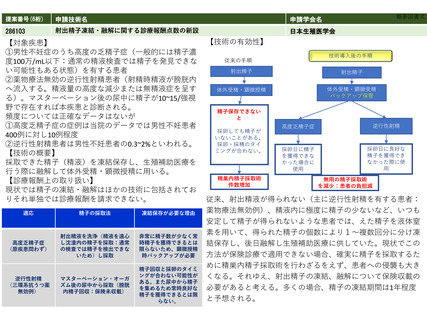

従来、射出精液が得られない(主に逆行性射精を有する患者:薬物療法無効例)、極度に精子が少ないなど、常に安定して

精子が得られない患者では、得た精子を液体窒素にて得られた精子の個数により1~複数回分に分け凍結保存し、後日融解

し生殖補助医療に供していた。この方法は一定のコストがかかるにも関わらず補助医療に包括であるため、施行しない施設

が現れる可能性がある。その場合確実に精子を採取するために精巣内精子採取術を行わざるをえず、患者への侵襲が増加す

る。それゆえ、射出精子の凍結、融解について保険収載の必要があると考える。多くの場合、精子の凍結期間は1年程度と

予想される。

文字数: 281

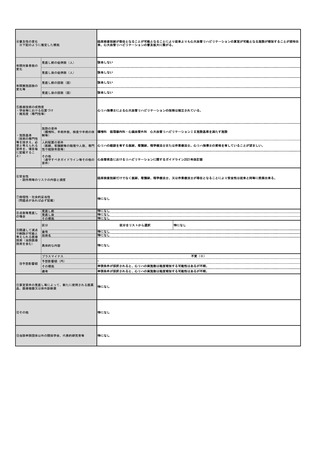

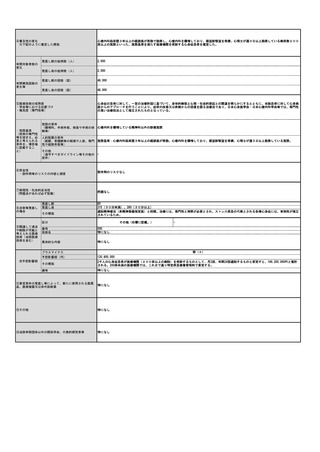

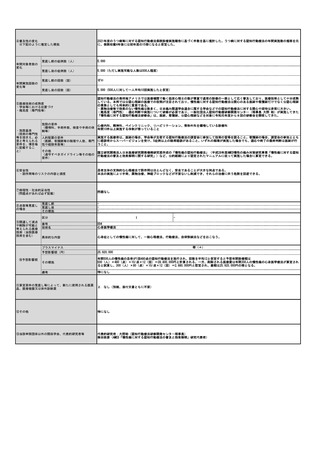

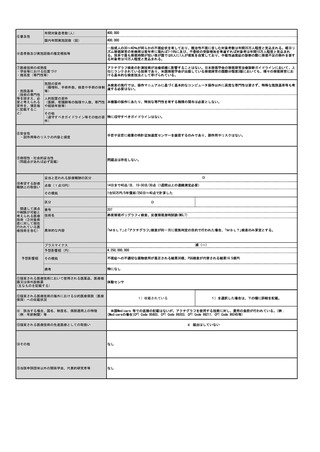

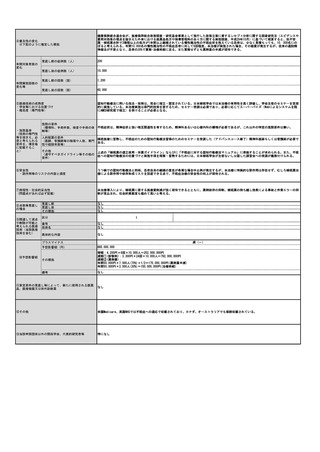

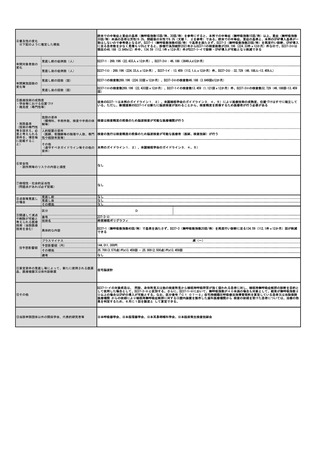

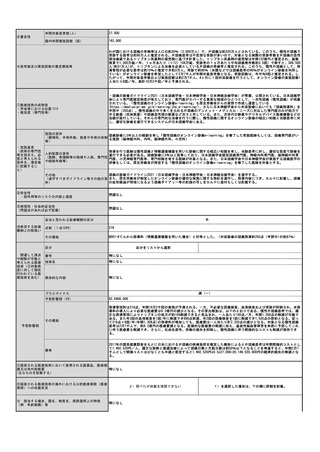

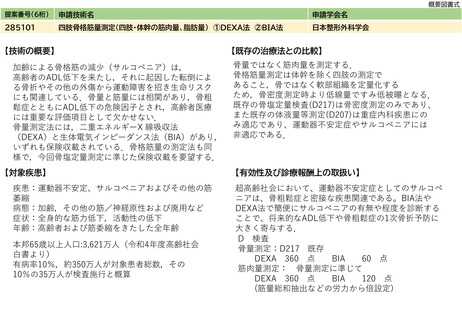

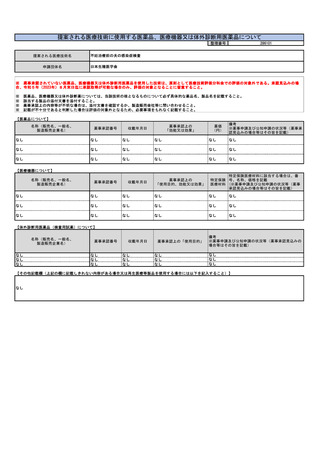

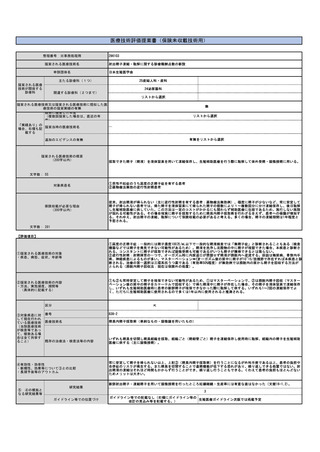

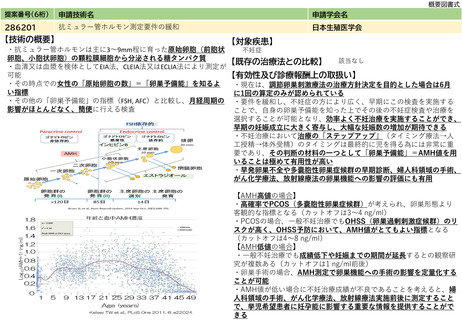

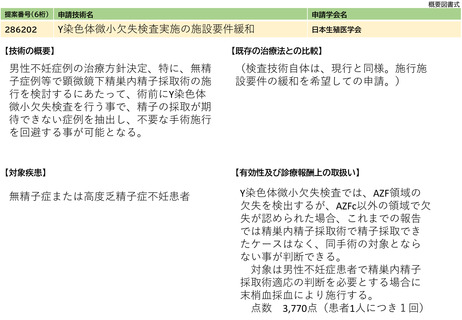

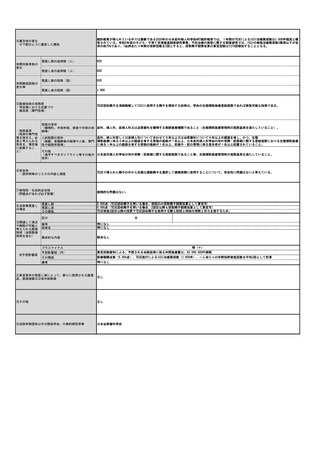

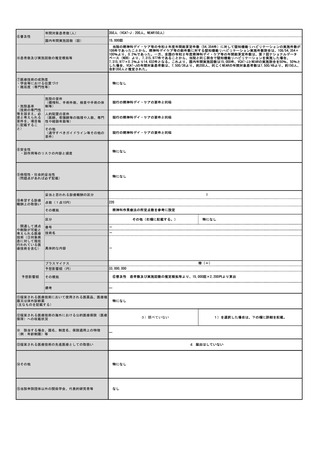

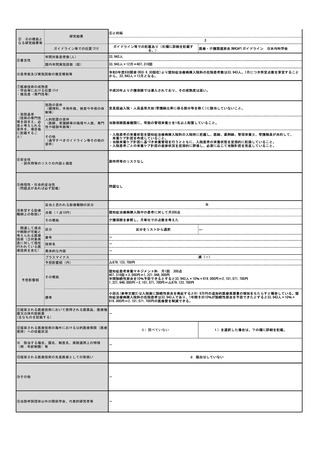

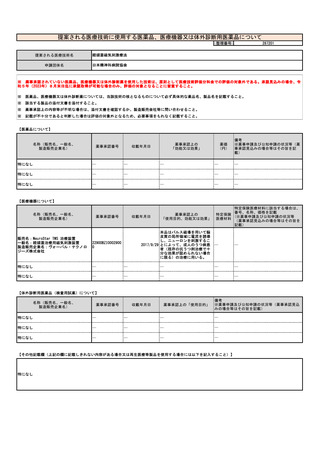

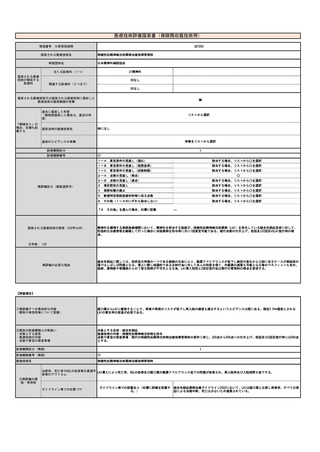

【評価項目】

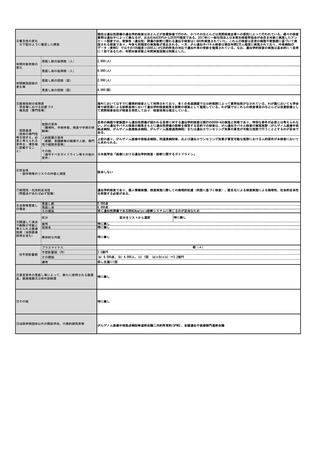

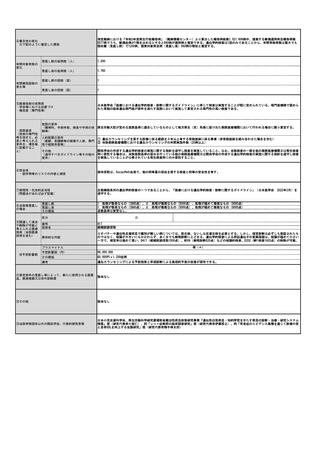

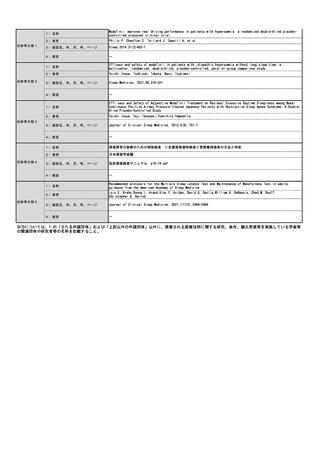

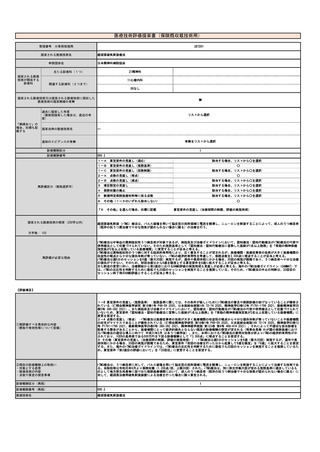

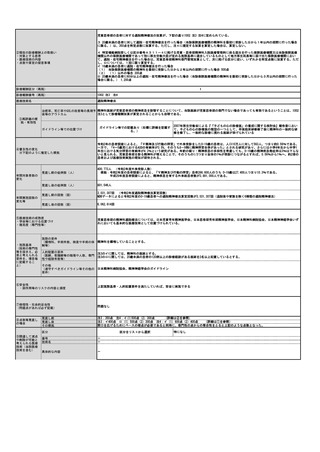

①提案される医療技術の対象

・疾患、病態、症状、年齢等

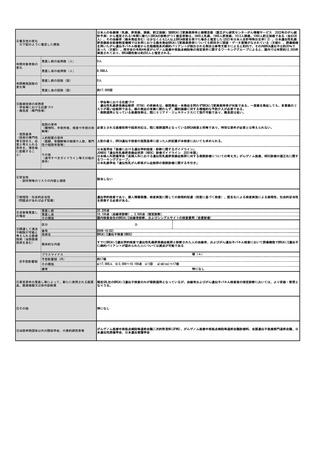

①高度の乏精子症:一般的には精子濃度100万/mL以下で一般的な精液検査では「無精子症」と診断されることもある(検査

機器などでは精子を発見できない可能性があるため)。精液を洗浄し沈殿物の中に精子が確認できた場合、本疾患と診断さ

れる。コンスタントに精子が採取できれば顕微受精も可能であるがいつも精子が獲得できるとは限らない。

②逆行性射精:射精障害の一つで、オーガズム時に内尿道口が閉鎖せず精液が膀胱内へ逆流する。原因は糖尿病、骨盤内手

術、神経疾患によるものが多い。マスターベーション➡︎オーガズム後の尿中に精子が10~15/強視野で存在すれば本疾患と診

断される。治療の第一選択は三環系抗うつ薬である(有効率50%程度)が無効例では膀胱内の尿から精子を回収する方法が

とられる(膀胱内精子回収法:現在は保険外の処置)。

②提案される医療技術の内容

・方法、実施頻度、期間等

(具体的に記載する)

①も②も常時安定して精子を確保できない可能性があるため、①はマスターベーションで、②は膀胱内精子回収(マスター

ベーション後の尿中の精子をカテーテルで回収する)で得た精液中に精子が存在した場合、その精子を液体窒素で凍結保存

し、いずれも生殖補助医療時に患者の新鮮精子が確保できなかった際に融解して供する。いずれも1〜2回の凍結保存でよ

く、ただちに生殖補助医療に使用されるので多くは1年以内に使用されると推測される。

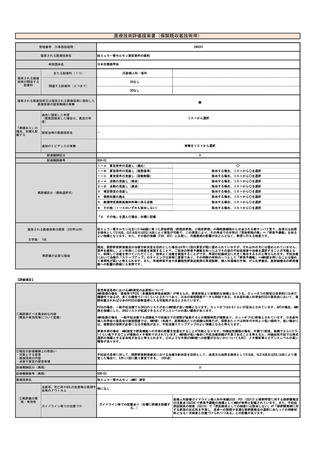

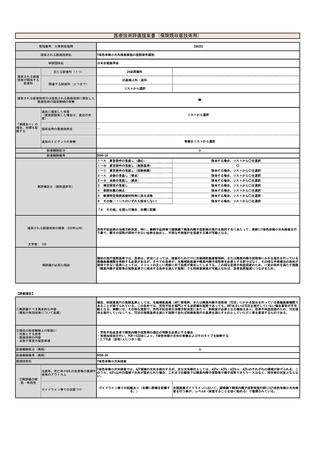

区分

③対象疾患に対

して現在行われ

ている医療技術

(当該医療技術

が検査等であっ

て、複数ある場

合は全て列挙す

ること)

K

番号

838-2

医療技術名

精巣内精子採取術(単純なもの・顕微鏡を用いたもの)

既存の治療法・検査法等の内容

いずれも精巣を切開し精巣組織を採取、組織ごと(精細管ごと)精子を凍結保存し使用時に融解、組織内の精子を生殖補助

医療に供する(主に顕微授精)。

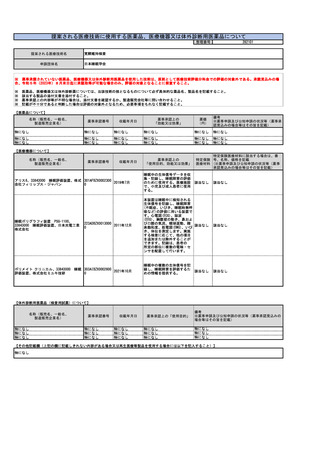

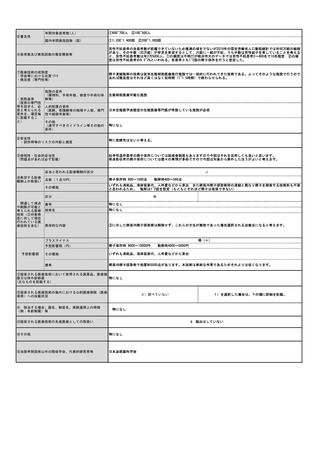

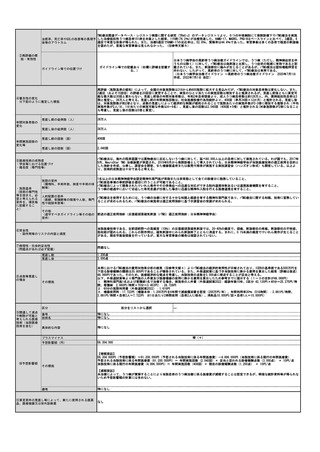

④有効性・効率性

・新規性、効果等について③との比較

・長期予後等のアウトカム

⑤ ④の根拠と

なる研究結果等

研究結果

常に安定して精子を得られない以上、上記③(精巣内精子採取術)を行うことになるが外科手術である以上、患者の負担や

合併症のリスクが発生する。また精巣を切開することで造精機能が低下する恐れがあり、繰り返しできる処置ではない。射

出精液の凍結はそれほど時間もかからず行うことができ、繰り返し行うこともできる。くわえて患者の負担もほとんどない

ためメリットは大きい。

新鮮射出精子・凍結精子を用いて顕微授精を行ったところ妊娠継続・生産率には有意な差はなかった(文献16-1,2)。

3

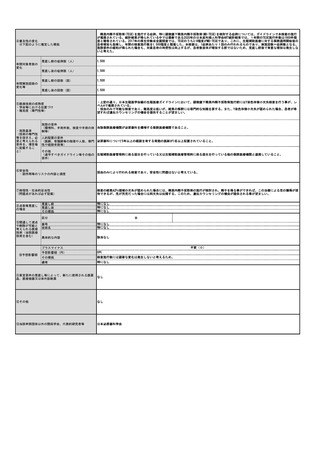

ガイドライン等での位置づけ

ガイドライン等での記載なし(右欄にガイドライン等の

生殖医療ガイドライン次版では掲載予定

改訂の見込み等を記載する。)

1134