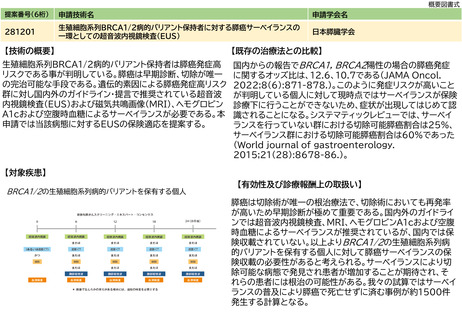

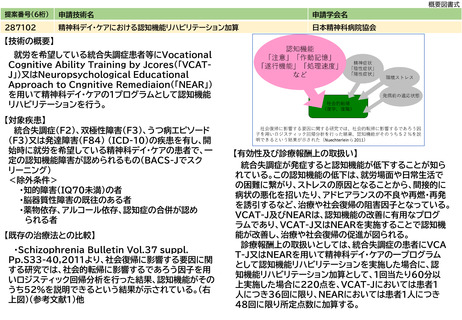

提案書06(0999頁~1199頁)医療技術評価・再評価提案書 (42 ページ)

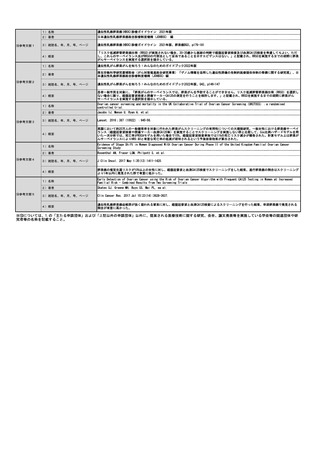

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

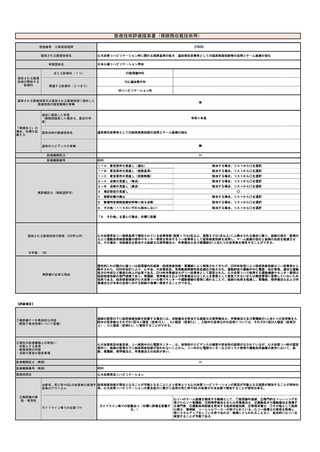

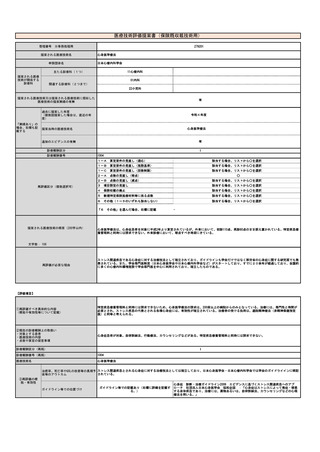

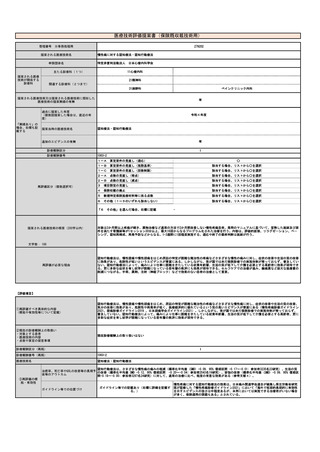

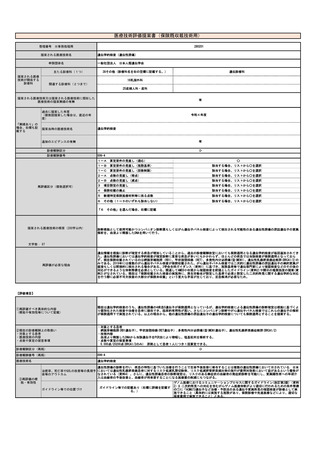

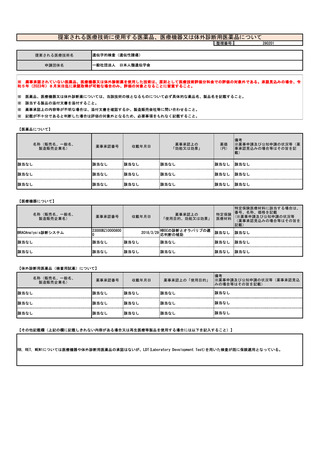

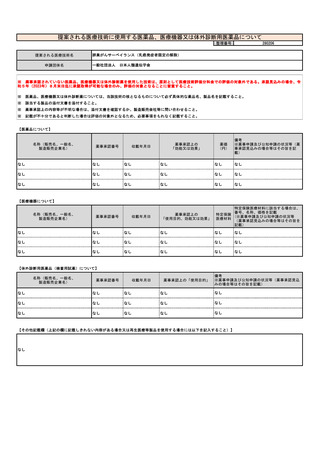

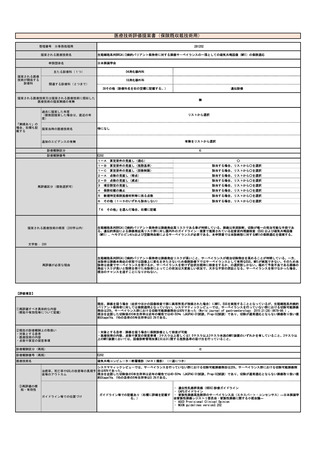

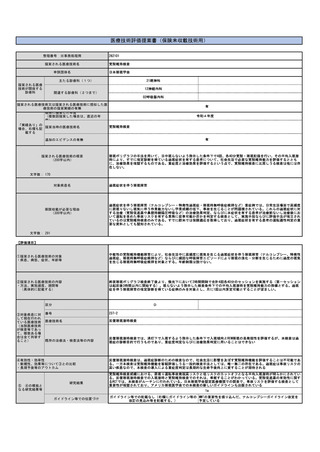

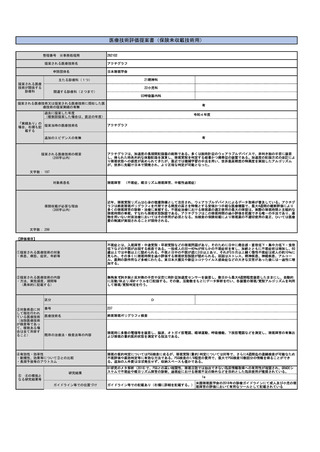

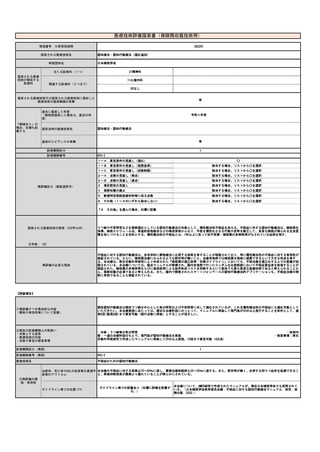

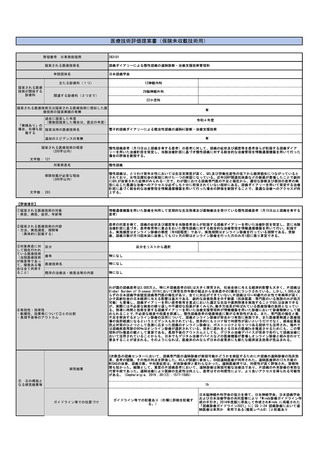

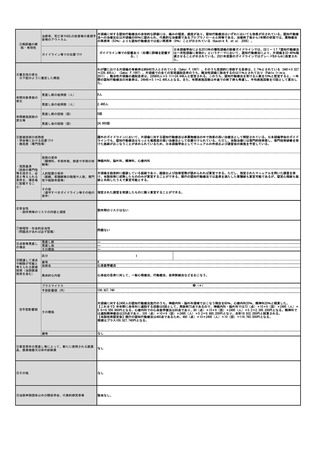

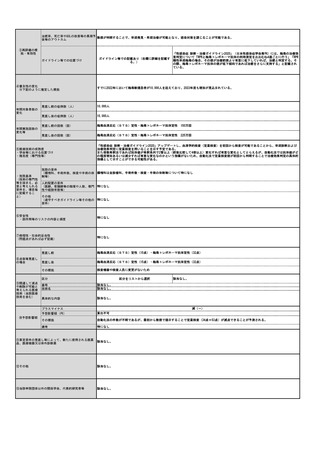

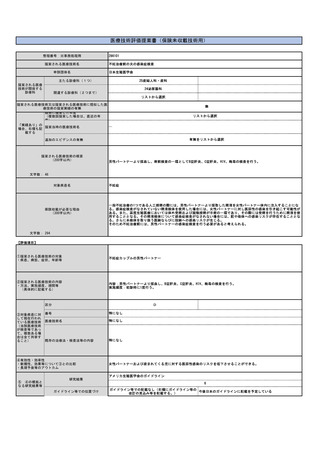

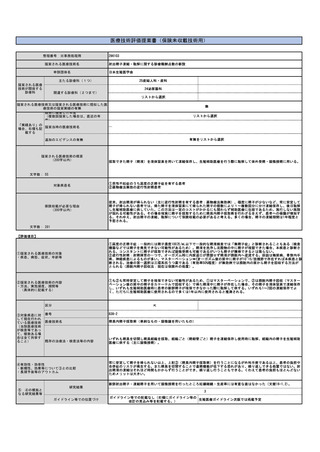

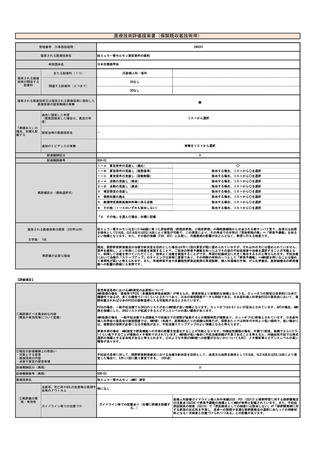

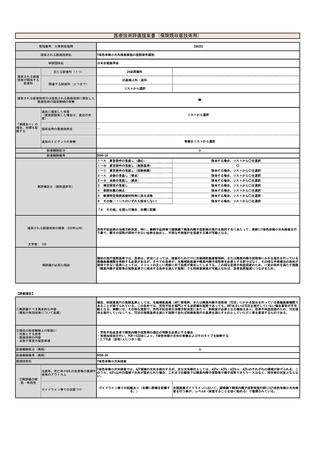

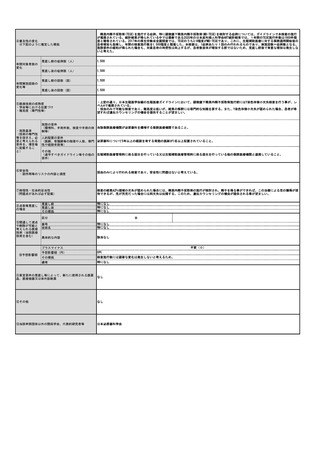

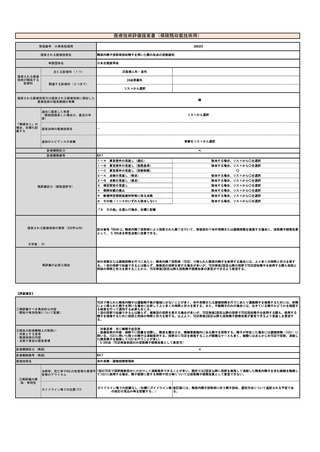

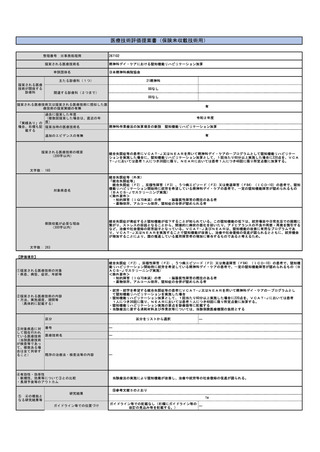

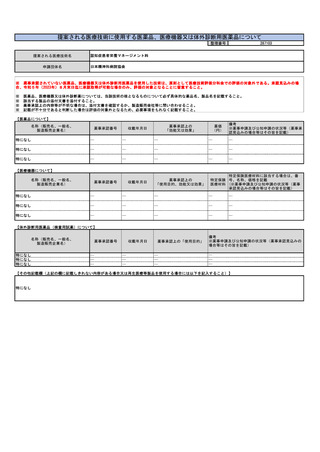

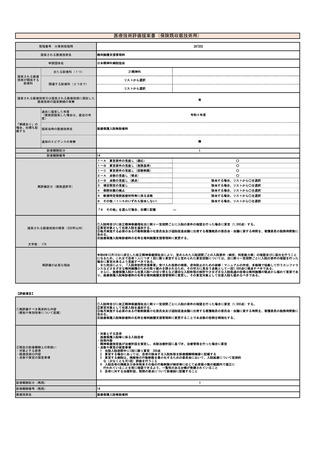

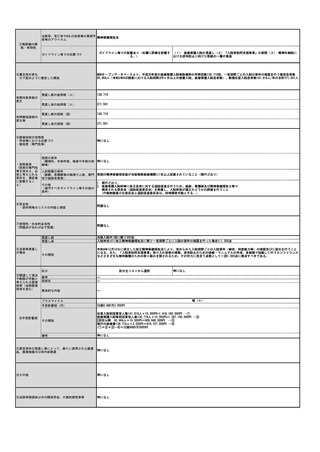

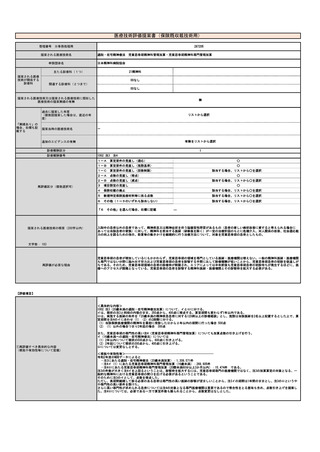

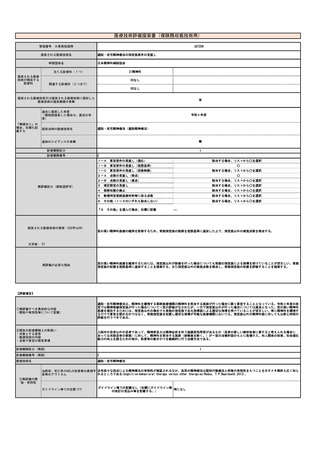

※下記のように推定した根拠

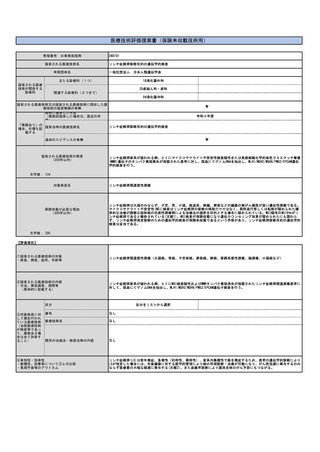

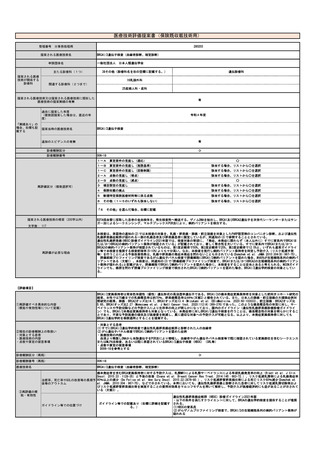

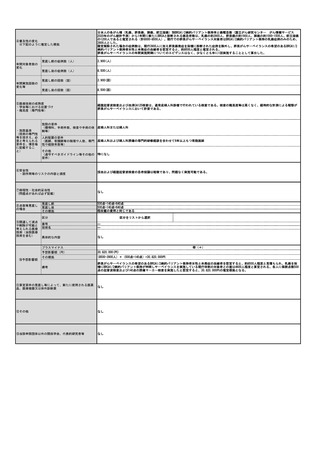

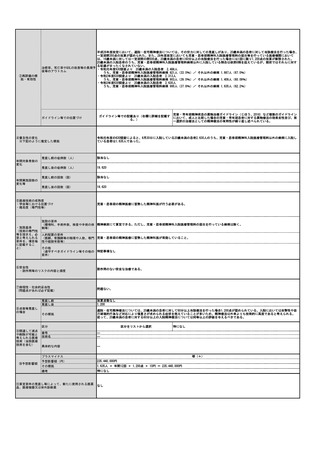

年間対象者数の

変化

年間実施回数の

変化等

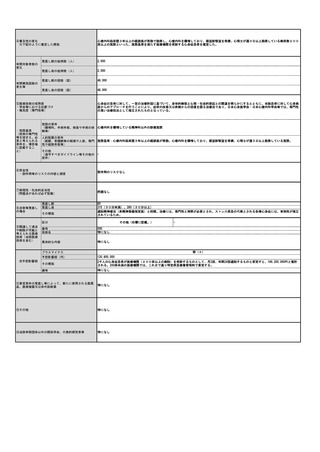

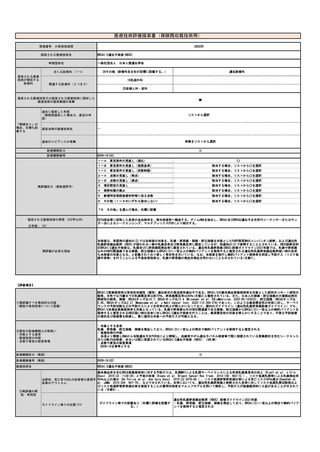

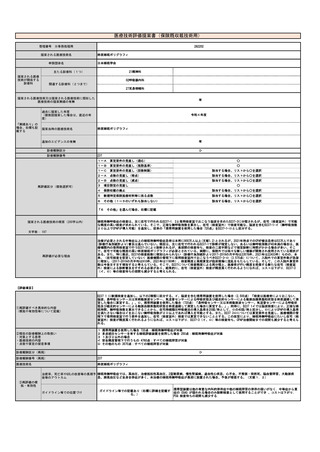

見直し前の症例数(人)

1,200

見直し後の症例数(人)

1,760

見直し前の回数(回)

1

見直し後の回数(回)

1

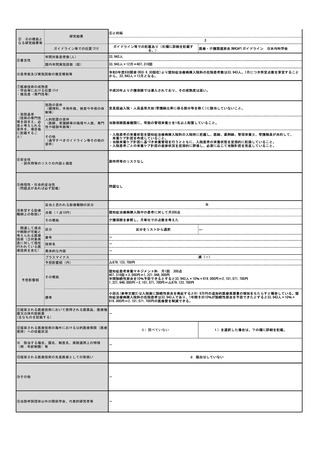

⑤医療技術の成熟度

・学会等における位置づけ

・難易度(専門性等)

・施設基準

(技術の専門性

等を踏まえ、必

要と考えられる

要件を、項目毎

に記載するこ

と)

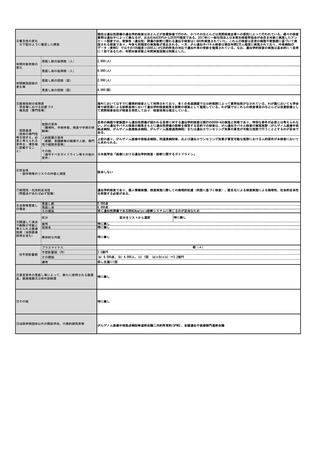

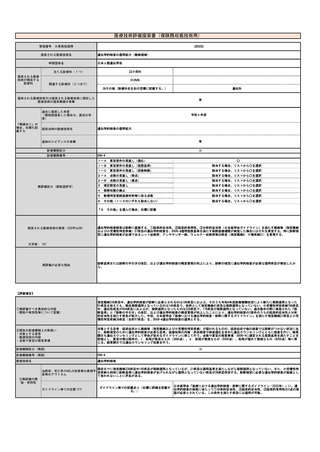

指定難病における「令和3年度衛生行政報告例」(難病情報センター)より算出した報告例総数1,021,606例中、提案する新規適用疾患報告例数

5577例でうち、新規症例が1割を占めるとすると560例が適用例と推定できる。遺伝学的検査は1回のみであることから、年間受検者数は最大でも

既収載(見直し前)で1200例、提案対象疾患例(見直し後)560例の増加と推定する。

日本医学会「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」に準じて検査は実施することが既に定められている。専門医機構で認めら

れた常勤の臨床遺伝専門医が要件を満たす施設において実施して算定される専門性の高い検査である。

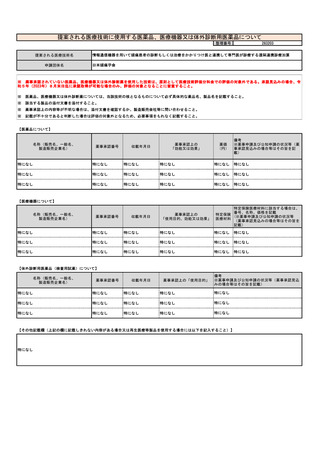

施設の要件

(標榜科、手術件数、検査や手術の体 厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

制等)

人的配置の要件

① 遺伝カウンセリングを要する診療に係る経験を3年以上有する常勤医師に係る事項(非常勤医師を組み合わせた場合を含む)

(医師、看護師等の職種や人数、専門 ② 当該保険医療機関における遺伝カウンセリングの年間実施件数(20例以上)

性や経験年数等)

関係学会の作成する遺伝学的検査の実施に関する指針を遵守し検査を実施していること。なお、当該検査の一部を他の保険医療機関又は衛生検査

その他

(遵守すべきガイドライン等その他の 所に委託する場合は、当該施設基準の届出を行っている他の保険医療機関又は関係学会の作成する遺伝学的検査の実施に関する指針を遵守し検査

を実施していることが公表されている衛生検査所にのみ委託すること。

要件)

⑥安全性

・副作用等のリスクの内容と頻度

検体採取は、5cc以内の血液で、他の同等量の採血を要する検査と同等の安全性を有す。

⑦倫理性・社会的妥当性

(問題点があれば必ず記載)

生殖細胞系列の遺伝学的検査の一つであることから、「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」(日本医学会

遵守する。

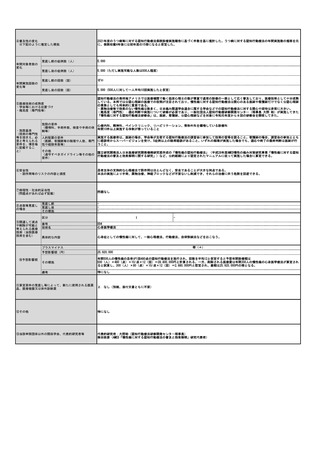

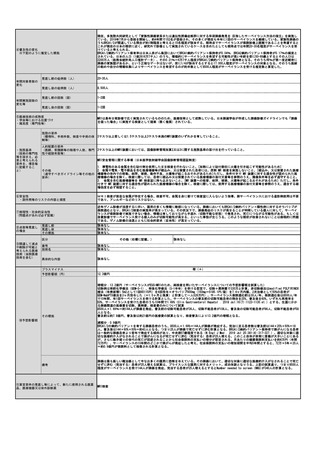

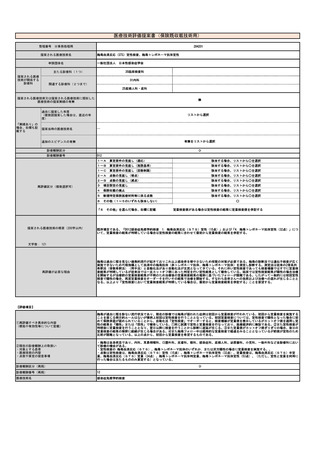

⑧点数等見直し

の場合

見直し前

見直し後

その根拠

1.処理が容易なもの(3880点)、2.処理が複雑なもの(5000点)、処理が極めて複雑なもの(8000点)

1.処理が容易なもの(3880点)、2.処理が複雑なもの(5000点)、処理が極めて複雑なもの(8000点)

点数基準は変更なし。

区分

⑨関連して減点

や削除が可能と

考えられる医療

技術(当該医療

技術を含む)

D

番号

技術名

417

組織試験採取

具体的な内容

ミオパチーや遺伝性皮膚疾患で鑑別が難しい例については、筋生検、ないしは皮膚生検を必要とする。しかし、確定診断は必ずしも保証されたも

のではなく、侵襲が大きいにもかかわらず、あくまでも病理診断にとどまる。遺伝学的検査による原因遺伝子の変異確認は、侵襲が極めて小さい

一方で、確定率は極めて高い。D417(組織試験採取1500点)、N006(病理診断520点)などの侵襲的検査、E202(MRI検査1620点)の削除が可能。

増(+)

プラスマイナス

⑩予想影響額

2022年3月)を

予想影響額(円)

96,000,000

その根拠

80,000円x1,200症例

備考

遺伝カウンセリングによる予防効果と早期診断による長期的予後の改善が期待できる。

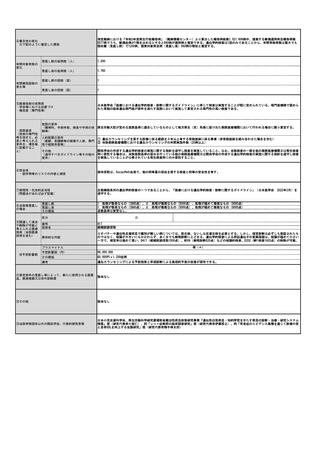

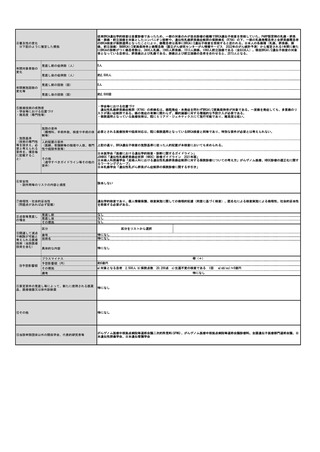

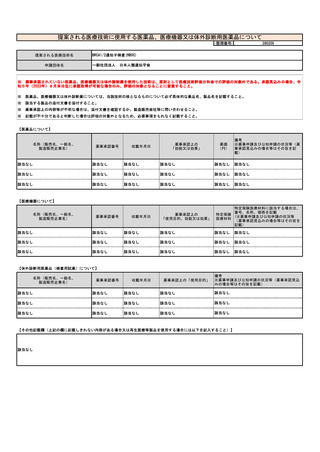

⑪算定要件の見直し等によって、新たに使用される医薬

品、医療機器又は体外診断薬

該当なし

⑫その他

該当なし

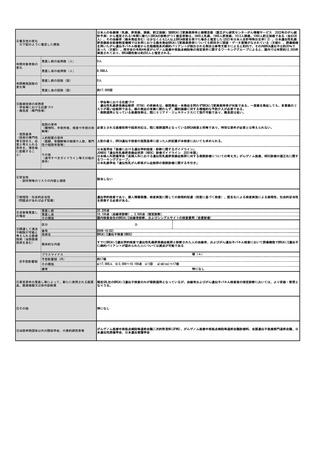

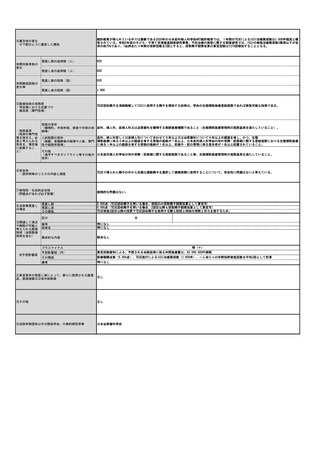

⑬当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等

日本小児皮膚科学会、厚生労働科学研究費補助金難治性疾患政策研究事業「遺伝性白質疾患・知的障害をきたす疾患の診断・治療・研究システム

構築」班(研究代表者小坂仁)、同「レット症候群の臨床調査研究」班(研究代表者伊藤雅之)、同「早老症のエビデンス集積を通じて診療の質

と患者QOLを向上する全国研究」班(研究代表者横手幸太郎)

1040