よむ、つかう、まなぶ。

【資料1-2】国民健康保険制度の取組強化の方向性 (18 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66319.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第205回 11/27)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

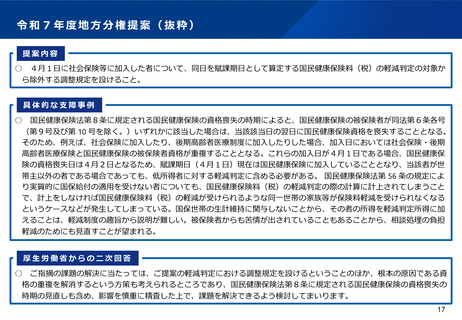

令和7年度地方分権提案(抜粋)

提案内容

○ 4月1日に社会保険等に加入した者について、同日を賦課期日として算定する国民健康保険料(税)の軽減判定の対象か

ら除外する調整規定を設けること。

具体的な支障事例

○ 国民健康保険法第8条に規定される国民健康保険の資格喪失の時期によると、国民健康保険の被保険者が同法第6条各号

(第9号及び第 10 号を除く。)いずれかに該当した場合は、当該該当日の翌日に国民健康保険資格を喪失することとなる。

そのため、例えば、社会保険に加入したり、後期高齢者医療制度に加入したりした場合、加入日においては社会保険・後期

高齢者医療保険と国民健康保険の被保険者資格が重複することとなる。これらの加入日が4月1日である場合、国民健康保

険の資格喪失日は4月2日となるため、賦課期日(4月1日)現在は国民健康保険に加入していることとなり、当該者が世

帯主以外の者である場合であっても、低所得者に対する軽減判定に含める必要がある。 国民健康保険法第 56 条の規定によ

り実質的に国保給付の適用を受けない者についても、国民健康保険料(税)の軽減判定の際の計算に計上されてしまうこと

で、計上をしなければ国民健康保険料(税)の軽減が受けられるような同一世帯の家族等が保険料軽減を受けられなくなる

というケースなどが発生してしまっている。国保世帯の生計維持に関与しないことから、その者の所得を軽減判定所得に加

えることは、軽減制度の趣旨から説明が難しい。被保険者からも苦情が出されていることもあることから、相談処理の負担

軽減のためにも見直すことが望まれる。

厚生労働省からの二次回答

○ ご指摘の課題の解決に当たっては、ご提案の軽減判定における調整規定を設けるということのほか、根本の原因である資

格の重複を解消するという方策も考えられるところであり、国民健康保険法第8条に規定される国民健康保険の資格喪失の

時期の見直しも含め、影響を慎重に精査した上で、課題を解決できるよう検討してまいります。

17

提案内容

○ 4月1日に社会保険等に加入した者について、同日を賦課期日として算定する国民健康保険料(税)の軽減判定の対象か

ら除外する調整規定を設けること。

具体的な支障事例

○ 国民健康保険法第8条に規定される国民健康保険の資格喪失の時期によると、国民健康保険の被保険者が同法第6条各号

(第9号及び第 10 号を除く。)いずれかに該当した場合は、当該該当日の翌日に国民健康保険資格を喪失することとなる。

そのため、例えば、社会保険に加入したり、後期高齢者医療制度に加入したりした場合、加入日においては社会保険・後期

高齢者医療保険と国民健康保険の被保険者資格が重複することとなる。これらの加入日が4月1日である場合、国民健康保

険の資格喪失日は4月2日となるため、賦課期日(4月1日)現在は国民健康保険に加入していることとなり、当該者が世

帯主以外の者である場合であっても、低所得者に対する軽減判定に含める必要がある。 国民健康保険法第 56 条の規定によ

り実質的に国保給付の適用を受けない者についても、国民健康保険料(税)の軽減判定の際の計算に計上されてしまうこと

で、計上をしなければ国民健康保険料(税)の軽減が受けられるような同一世帯の家族等が保険料軽減を受けられなくなる

というケースなどが発生してしまっている。国保世帯の生計維持に関与しないことから、その者の所得を軽減判定所得に加

えることは、軽減制度の趣旨から説明が難しい。被保険者からも苦情が出されていることもあることから、相談処理の負担

軽減のためにも見直すことが望まれる。

厚生労働省からの二次回答

○ ご指摘の課題の解決に当たっては、ご提案の軽減判定における調整規定を設けるということのほか、根本の原因である資

格の重複を解消するという方策も考えられるところであり、国民健康保険法第8条に規定される国民健康保険の資格喪失の

時期の見直しも含め、影響を慎重に精査した上で、課題を解決できるよう検討してまいります。

17