よむ、つかう、まなぶ。

2.個別事項について(後発医薬品・バイオ後続品の使用体制、服用薬剤調整支援等の評価)総ー2 (51 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64741.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第621回 10/17)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

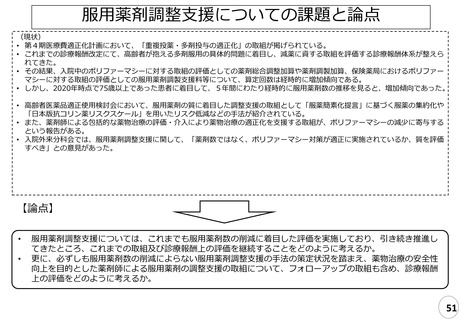

服用薬剤調整支援についての課題と論点

(現状)

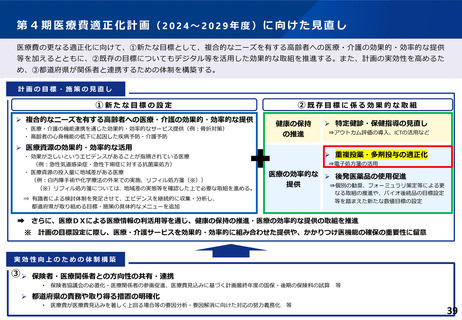

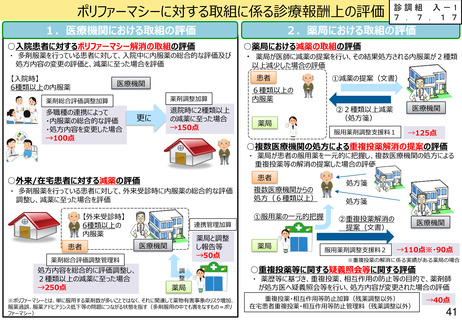

• 第4期医療費適正化計画において、「重複投薬・多剤投与の適正化」の取組が掲げられている。

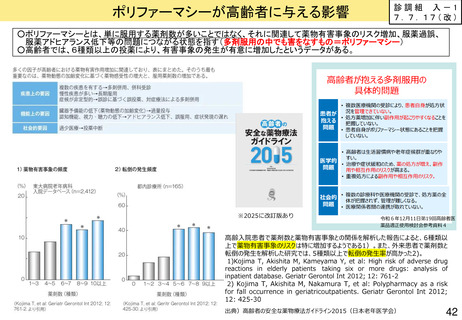

• これまでの診療報酬改定にて、高齢者が抱える多剤服用の具体的問題に着目し、減薬に資する取組を評価する診療報酬体系が整えら

れてきた。

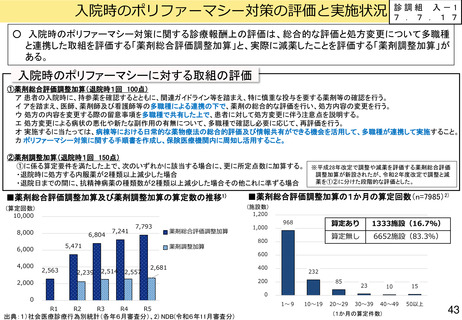

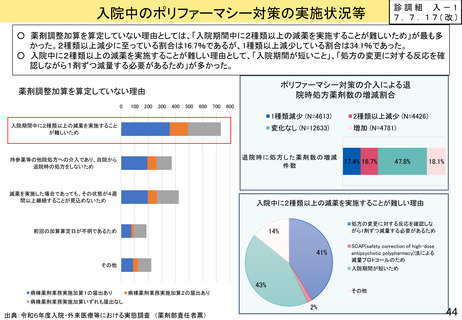

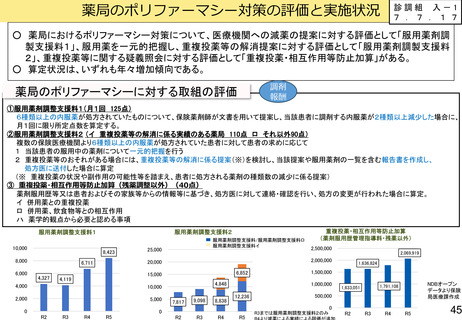

• その結果、入院中のポリファーマシーに対する取組の評価としての薬剤総合調整加算や薬剤調製加算、保険薬局におけるポリファー

マシーに対する取組の評価としての服用薬剤調製支援料等について、算定回数は経時的に増加傾向である。

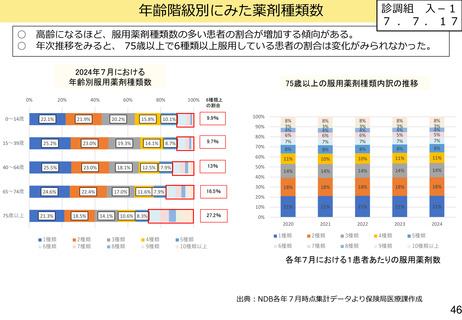

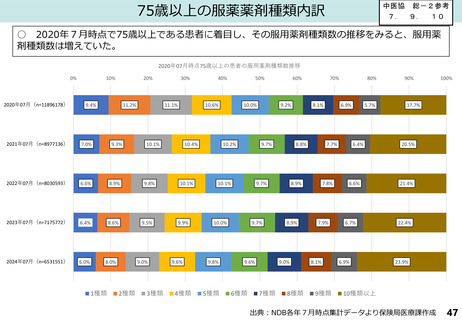

• しかし、2020年時点で75歳以上であった患者に着目して、5年間にわたり経時的に服用薬剤数の推移を見ると、増加傾向であった。

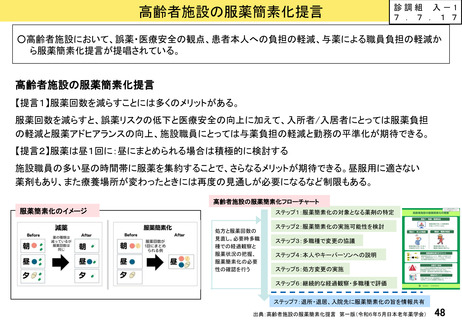

• 高齢者医薬品適正使用検討会において、服用薬剤の質に着目した調整支援の取組として「服薬簡素化提言」に基づく服薬の集約化や

「日本版抗コリン薬リスクスケール」を用いたリスク低減などの手法が紹介されている。

• また、薬剤師による包括的な薬物治療の評価・介入により薬物治療の適正化を支援する取組が、ポリファーマシーの減少に寄与する

という報告がある。

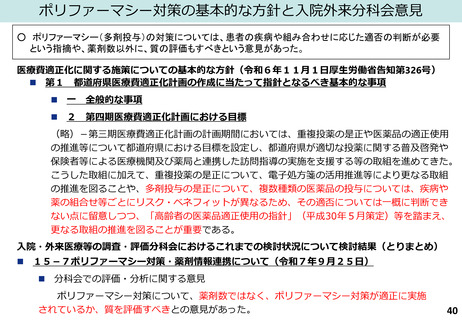

• 入院外来分科会では、服用薬剤調整支援に関して、「薬剤数ではなく、ポリファーマシー対策が適正に実施されているか、質を評価

すべき」との意見があった。

【論点】

•

•

服用薬剤調整支援については、これまでも服用薬剤数の削減に着目した評価を実施しており、引き続き推進し

てきたところ、これまでの取組及び診療報酬上の評価を継続することをどのように考えるか。

更に、必ずしも服用薬剤数の削減によらない服用薬剤調整支援の手法の策定状況を踏まえ、薬物治療の安全性

向上を目的とした薬剤師による服用薬剤の調整支援の取組について、フォローアップの取組も含め、診療報酬

上の評価をどのように考えるか。

51

(現状)

• 第4期医療費適正化計画において、「重複投薬・多剤投与の適正化」の取組が掲げられている。

• これまでの診療報酬改定にて、高齢者が抱える多剤服用の具体的問題に着目し、減薬に資する取組を評価する診療報酬体系が整えら

れてきた。

• その結果、入院中のポリファーマシーに対する取組の評価としての薬剤総合調整加算や薬剤調製加算、保険薬局におけるポリファー

マシーに対する取組の評価としての服用薬剤調製支援料等について、算定回数は経時的に増加傾向である。

• しかし、2020年時点で75歳以上であった患者に着目して、5年間にわたり経時的に服用薬剤数の推移を見ると、増加傾向であった。

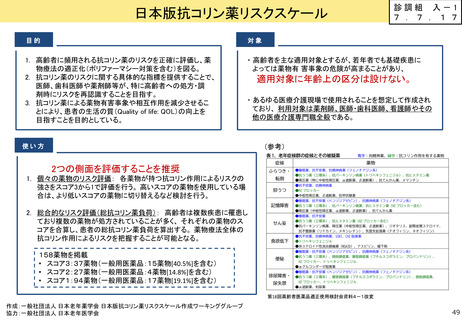

• 高齢者医薬品適正使用検討会において、服用薬剤の質に着目した調整支援の取組として「服薬簡素化提言」に基づく服薬の集約化や

「日本版抗コリン薬リスクスケール」を用いたリスク低減などの手法が紹介されている。

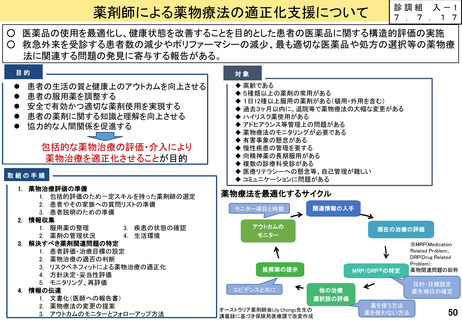

• また、薬剤師による包括的な薬物治療の評価・介入により薬物治療の適正化を支援する取組が、ポリファーマシーの減少に寄与する

という報告がある。

• 入院外来分科会では、服用薬剤調整支援に関して、「薬剤数ではなく、ポリファーマシー対策が適正に実施されているか、質を評価

すべき」との意見があった。

【論点】

•

•

服用薬剤調整支援については、これまでも服用薬剤数の削減に着目した評価を実施しており、引き続き推進し

てきたところ、これまでの取組及び診療報酬上の評価を継続することをどのように考えるか。

更に、必ずしも服用薬剤数の削減によらない服用薬剤調整支援の手法の策定状況を踏まえ、薬物治療の安全性

向上を目的とした薬剤師による服用薬剤の調整支援の取組について、フォローアップの取組も含め、診療報酬

上の評価をどのように考えるか。

51