よむ、つかう、まなぶ。

2.個別事項について(後発医薬品・バイオ後続品の使用体制、服用薬剤調整支援等の評価)総ー2 (40 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64741.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第621回 10/17)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

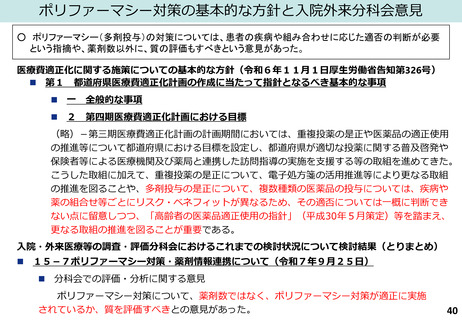

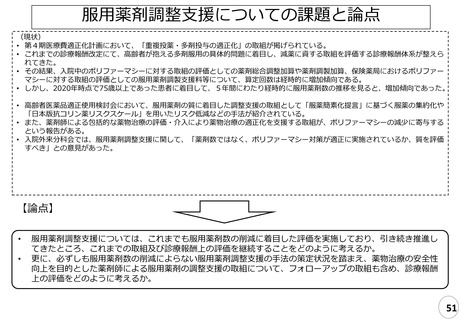

ポリファーマシー対策の基本的な方針と入院外来分科会意見

○ ポリファーマシー(多剤投与)の対策については、患者の疾病や組み合わせに応じた適否の判断が必要

という指摘や、薬剤数以外に、質の評価もすべきという意見があった。

医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(令和6年11月1日厚生労働省告知第326号)

◼ 第1 都道府県医療費適正化計画の作成に当たって指針となるべき基本的な事項

◼ 一

全般的な事項

◼ 2

第四期医療費適正化計画における目標

(略)-第三期医療費適正化計画の計画期間においては、重複投薬の是正や医薬品の適正使用

の推進等について都道府県における目標を設定し、都道府県が適切な投薬に関する普及啓発や

保険者等による医療機関及び薬局と連携した訪問指導の実施を支援する等の取組を進めてきた。

こうした取組に加えて、重複投薬の是正について、電子処方箋の活用推進等により更なる取組

の推進を図ることや、多剤投与の是正について、複数種類の医薬品の投与については、疾病や

薬の組合せ等ごとにリスク・ベネフィットが異なるため、その適否については一概に判断でき

ない点に留意しつつ、「高齢者の医薬品適正使用の指針」(平成30年5月策定)等を踏まえ、

更なる取組の推進を図ることが重要である。

入院・外来医療等の調査・評価分科会におけるこれまでの検討状況について検討結果(とりまとめ)

◼ 15-7ポリファーマシー対策・薬剤情報連携について(令和7年9月25日)

◼ 分科会での評価・分析に関する意見

ポリファーマシー対策について、薬剤数ではなく、ポリファーマシー対策が適正に実施

されているか、質を評価すべきとの意見があった。

40

○ ポリファーマシー(多剤投与)の対策については、患者の疾病や組み合わせに応じた適否の判断が必要

という指摘や、薬剤数以外に、質の評価もすべきという意見があった。

医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(令和6年11月1日厚生労働省告知第326号)

◼ 第1 都道府県医療費適正化計画の作成に当たって指針となるべき基本的な事項

◼ 一

全般的な事項

◼ 2

第四期医療費適正化計画における目標

(略)-第三期医療費適正化計画の計画期間においては、重複投薬の是正や医薬品の適正使用

の推進等について都道府県における目標を設定し、都道府県が適切な投薬に関する普及啓発や

保険者等による医療機関及び薬局と連携した訪問指導の実施を支援する等の取組を進めてきた。

こうした取組に加えて、重複投薬の是正について、電子処方箋の活用推進等により更なる取組

の推進を図ることや、多剤投与の是正について、複数種類の医薬品の投与については、疾病や

薬の組合せ等ごとにリスク・ベネフィットが異なるため、その適否については一概に判断でき

ない点に留意しつつ、「高齢者の医薬品適正使用の指針」(平成30年5月策定)等を踏まえ、

更なる取組の推進を図ることが重要である。

入院・外来医療等の調査・評価分科会におけるこれまでの検討状況について検討結果(とりまとめ)

◼ 15-7ポリファーマシー対策・薬剤情報連携について(令和7年9月25日)

◼ 分科会での評価・分析に関する意見

ポリファーマシー対策について、薬剤数ではなく、ポリファーマシー対策が適正に実施

されているか、質を評価すべきとの意見があった。

40