よむ、つかう、まなぶ。

資料1 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築等 (54 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64455.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第126回 10/9)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

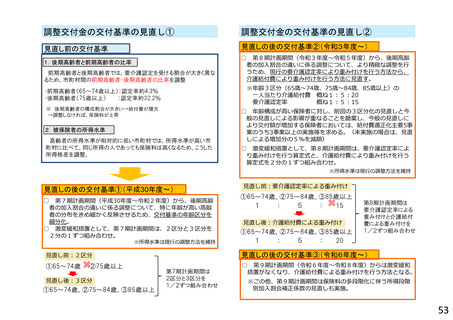

調整交付金の交付基準の見直し①

調整交付金の交付基準の見直し②

見直し前の交付基準

見直しの後の交付基準②(令和3年度~)

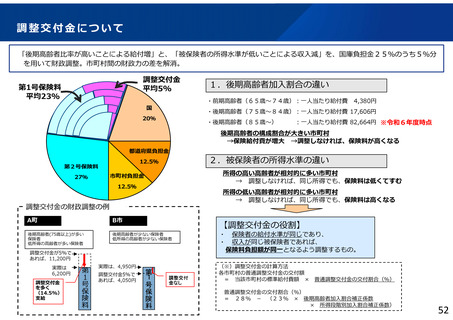

1.後期高齢者と前期高齢者の比率

前期高齢者と後期高齢者では、要介護認定を受ける割合が大きく異な

るため、市町村間の前期高齢者・後期高齢者の比率を調整

○ 第8期計画期間(令和3年度~令和5年度)から、後期高齢

者の加入割合の違いに係る調整について、より精緻な調整を行

うため、現行の要介護認定率により重み付けを行う方法から、

介護給付費により重み付けを行う方法に見直す。

※年齢3区分(65歳~74歳、75歳~84歳、85歳以上)の

一人当たり介護給付費 概ね1:5:20

要介護認定率

概ね1:5:15

・前期高齢者(65~74歳以上):認定率約4.3%

・後期高齢者(75歳以上)

:認定率約32.2%

※ 後期高齢者の構成割合が大きい→給付費が増大

→調整しなければ、保険料が上昇

2.被保険者の所得水準

高齢者の所得水準が相対的に低い市町村では、所得水準が高い市

町村に比べて、同じ所得の人であっても保険料は高くなるため、こうした

所得格差を調整。

○ 年齢構成が高い保険者に対し、前回の3区分化の見直しと今

般の見直しによる影響が重なることを勘案し、今般の見直しに

より交付額が増加する保険者においては、給付費適正化主要5事

業のうち3事業以上の実施等を求める。(未実施の場合は、見直

しによる増加分の5%を減額)

○ 激変緩和措置として、第8期計画期間は、要介護認定率によ

り重み付けを行う算定式と、介護給付費により重み付けを行う

算定式を2分の1ずつ組み合わせ。

※所得水準は現行の調整方法を維持

見直しの後の交付基準①(平成30年度~)

○ 第7期計画期間(平成30年度~令和2年度)から、後期高齢

者の加入割合の違いに係る調整について、特に年齢が高い高齢

者の分布をきめ細かく反映させるため、交付基準の年齢区分を

細分化。

○ 激変緩和措置として、第7期計画期間は、2区分と3区分を

2分の1ずつ組み合わせ。

※所得水準は現行の調整方法を維持

②75歳以上

見直し後:3区分

①65~74歳、②75~84歳、③85歳以上

①65~74歳、②75~84歳、③85歳以上

1

:

5

:

15

見直し後:介護給付費による重み付け

①65~74歳、②75~84歳、③85歳以上

1

:

5

:

20

第8期計画期間は

要介護認定率による

重み付けと介護給付

費による重み付けを

1/2ずつ組み合わせ

見直しの後の交付基準③(令和6年度~)

見直し前:2区分

①65~74歳

見直し前:要介護認定率による重み付け

第7期計画期間は

2区分と3区分を

1/2ずつ組み合わせ

○ 第9期計画期間(令和6年度~令和8年度)からは激変緩和

措置がなくなり、介護給付費による重み付けを行う方法となる。

※この他、第9期計画期間は保険料の多段階化に伴う所得段階

別加入割合補正係数の見直しも実施。

53

調整交付金の交付基準の見直し②

見直し前の交付基準

見直しの後の交付基準②(令和3年度~)

1.後期高齢者と前期高齢者の比率

前期高齢者と後期高齢者では、要介護認定を受ける割合が大きく異な

るため、市町村間の前期高齢者・後期高齢者の比率を調整

○ 第8期計画期間(令和3年度~令和5年度)から、後期高齢

者の加入割合の違いに係る調整について、より精緻な調整を行

うため、現行の要介護認定率により重み付けを行う方法から、

介護給付費により重み付けを行う方法に見直す。

※年齢3区分(65歳~74歳、75歳~84歳、85歳以上)の

一人当たり介護給付費 概ね1:5:20

要介護認定率

概ね1:5:15

・前期高齢者(65~74歳以上):認定率約4.3%

・後期高齢者(75歳以上)

:認定率約32.2%

※ 後期高齢者の構成割合が大きい→給付費が増大

→調整しなければ、保険料が上昇

2.被保険者の所得水準

高齢者の所得水準が相対的に低い市町村では、所得水準が高い市

町村に比べて、同じ所得の人であっても保険料は高くなるため、こうした

所得格差を調整。

○ 年齢構成が高い保険者に対し、前回の3区分化の見直しと今

般の見直しによる影響が重なることを勘案し、今般の見直しに

より交付額が増加する保険者においては、給付費適正化主要5事

業のうち3事業以上の実施等を求める。(未実施の場合は、見直

しによる増加分の5%を減額)

○ 激変緩和措置として、第8期計画期間は、要介護認定率によ

り重み付けを行う算定式と、介護給付費により重み付けを行う

算定式を2分の1ずつ組み合わせ。

※所得水準は現行の調整方法を維持

見直しの後の交付基準①(平成30年度~)

○ 第7期計画期間(平成30年度~令和2年度)から、後期高齢

者の加入割合の違いに係る調整について、特に年齢が高い高齢

者の分布をきめ細かく反映させるため、交付基準の年齢区分を

細分化。

○ 激変緩和措置として、第7期計画期間は、2区分と3区分を

2分の1ずつ組み合わせ。

※所得水準は現行の調整方法を維持

②75歳以上

見直し後:3区分

①65~74歳、②75~84歳、③85歳以上

①65~74歳、②75~84歳、③85歳以上

1

:

5

:

15

見直し後:介護給付費による重み付け

①65~74歳、②75~84歳、③85歳以上

1

:

5

:

20

第8期計画期間は

要介護認定率による

重み付けと介護給付

費による重み付けを

1/2ずつ組み合わせ

見直しの後の交付基準③(令和6年度~)

見直し前:2区分

①65~74歳

見直し前:要介護認定率による重み付け

第7期計画期間は

2区分と3区分を

1/2ずつ組み合わせ

○ 第9期計画期間(令和6年度~令和8年度)からは激変緩和

措置がなくなり、介護給付費による重み付けを行う方法となる。

※この他、第9期計画期間は保険料の多段階化に伴う所得段階

別加入割合補正係数の見直しも実施。

53