よむ、つかう、まなぶ。

総-2調剤について(その1) (53 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63223.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第616回 9/10)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

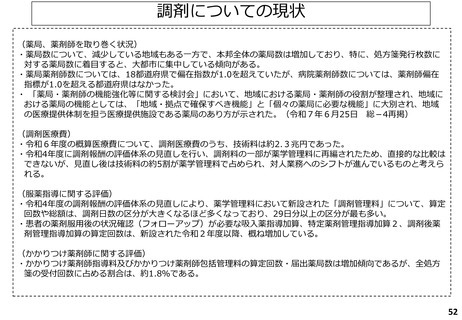

調剤についての現状

(重複投薬・多剤投与、残薬解消等に関する評価)

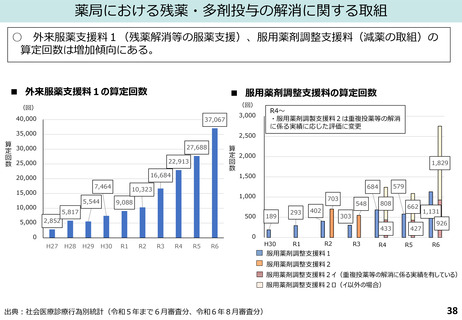

・残薬解消等の服薬支援である外来服薬支援料1、減薬の取組である服用薬剤調整支援料の算定回数は増加傾向に

ある。

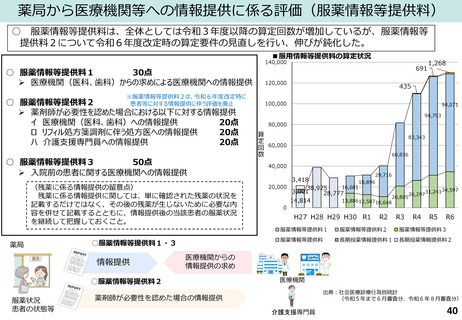

(医療機関等への情報提供、連携等に関する評価)

・服薬情報等提供料は、全体としては令和3年度以降の算定回数が増加しているが、服薬情報等提供料2について

は、令和6年度改定時の算定要件の見直しにより、伸びが鈍化した。

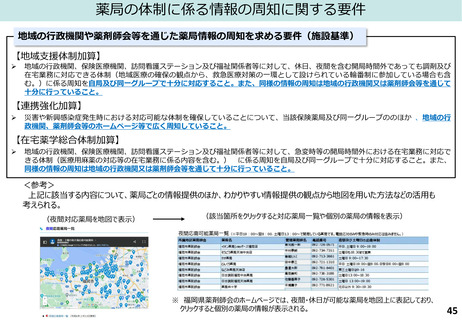

(薬局の体制に関する評価)

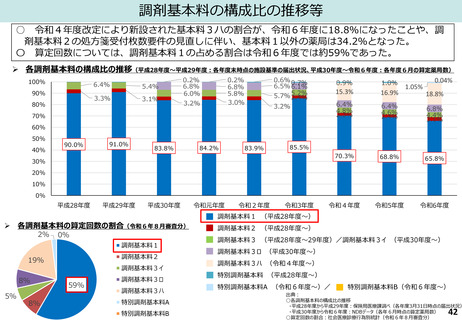

・これまでの大型門前薬局の見直し、大規模グループ薬局の店舗数に応じた基本料の見直し、調剤基本料2の処方

箋受付枚数要件の見直しを行ったことにより、基本料1以外の薬局は34.2%となった。また、これまでの改定で

の見直しにより、調剤基本料の種類は増加している。

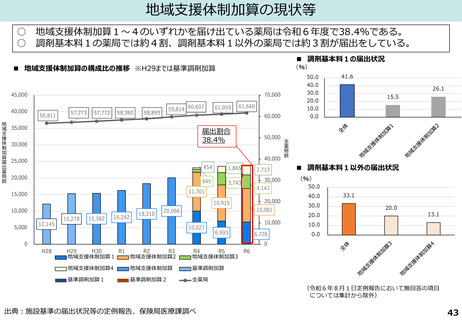

・地域支援体制加算1~4のいずれかを届け出ている薬局は38.4%であり、調剤基本料1の薬局では約4割、調剤

基本料1以外の薬局では約3割が届出をしている。

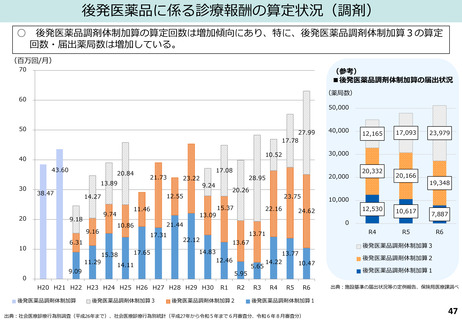

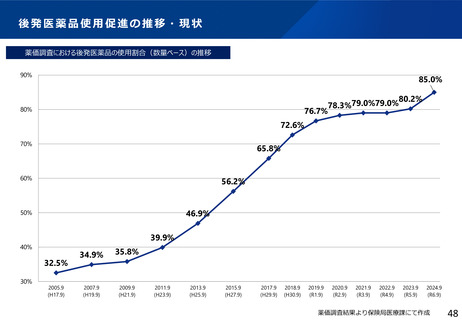

・後発医薬品の使用促進に伴い、後発医薬品調剤体制加算の算定回数は増加傾向にあり、特に、後発医薬品調剤体

制加算3の算定回数・届出薬局数は増加している。

【論点】

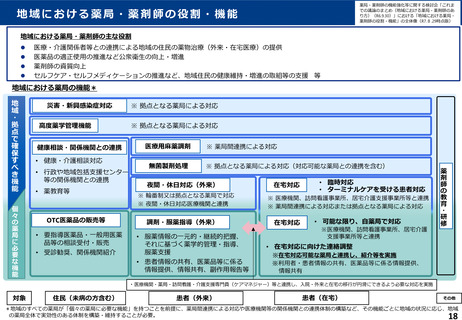

○ 現状を踏まえ、地域の医薬品供給拠点の役割を一層充実させる観点から、調剤技術料(調剤基本料、地域支援

体制加算、後発医薬品調剤体制加算等)における評価について、どのように考えるか。

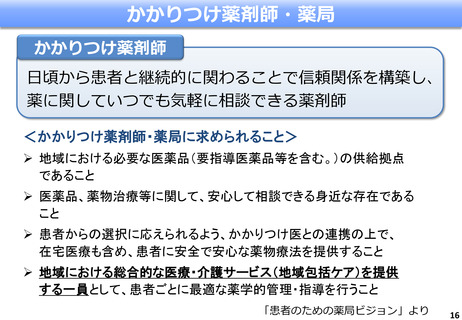

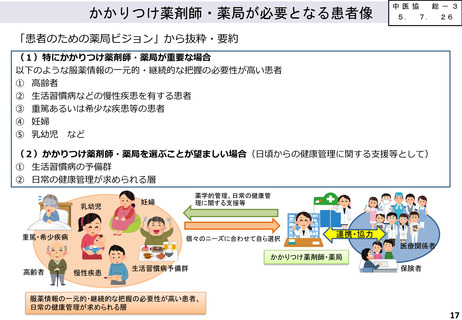

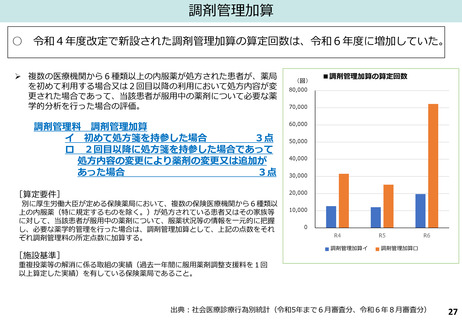

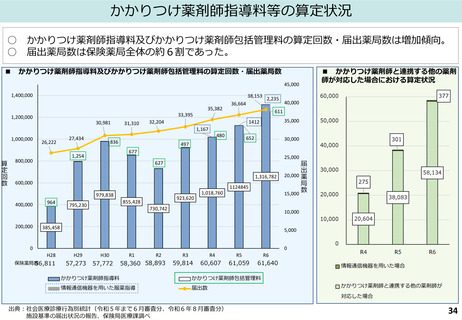

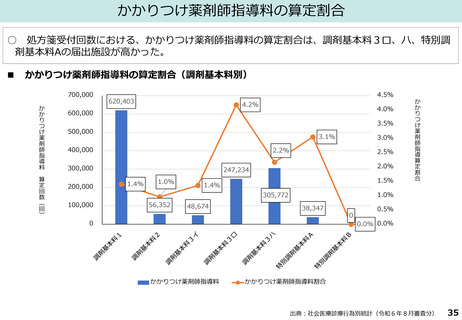

○ 現状を踏まえ、薬剤師の対人業務を拡充させる観点から、薬学管理料(調剤管理料、かかりつけ薬剤師指導料

等)における評価について、どのように考えるか。

53

(重複投薬・多剤投与、残薬解消等に関する評価)

・残薬解消等の服薬支援である外来服薬支援料1、減薬の取組である服用薬剤調整支援料の算定回数は増加傾向に

ある。

(医療機関等への情報提供、連携等に関する評価)

・服薬情報等提供料は、全体としては令和3年度以降の算定回数が増加しているが、服薬情報等提供料2について

は、令和6年度改定時の算定要件の見直しにより、伸びが鈍化した。

(薬局の体制に関する評価)

・これまでの大型門前薬局の見直し、大規模グループ薬局の店舗数に応じた基本料の見直し、調剤基本料2の処方

箋受付枚数要件の見直しを行ったことにより、基本料1以外の薬局は34.2%となった。また、これまでの改定で

の見直しにより、調剤基本料の種類は増加している。

・地域支援体制加算1~4のいずれかを届け出ている薬局は38.4%であり、調剤基本料1の薬局では約4割、調剤

基本料1以外の薬局では約3割が届出をしている。

・後発医薬品の使用促進に伴い、後発医薬品調剤体制加算の算定回数は増加傾向にあり、特に、後発医薬品調剤体

制加算3の算定回数・届出薬局数は増加している。

【論点】

○ 現状を踏まえ、地域の医薬品供給拠点の役割を一層充実させる観点から、調剤技術料(調剤基本料、地域支援

体制加算、後発医薬品調剤体制加算等)における評価について、どのように考えるか。

○ 現状を踏まえ、薬剤師の対人業務を拡充させる観点から、薬学管理料(調剤管理料、かかりつけ薬剤師指導料

等)における評価について、どのように考えるか。

53