よむ、つかう、まなぶ。

09 研究振興局主要事項 -令和8年度科学技術関係概算要求- (25 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mext.go.jp/a_menu/yosan/r01/1420668_00003.html |

| 出典情報 | 令和8年度文部科学省 概算要求等の発表資料一覧(8/29)《文部科学省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

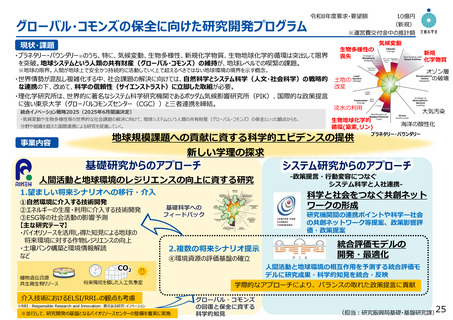

グローバル・コモンズの保全に向けた研究開発プログラム

現状・課題

令和8年度要求・要望額

・プラネタリー・バウンダリー※のうち、特に、気候変動、生物多様性、新規化学物質、生物地球化学的循環は突出して限界

を突破。地球システムという人類の共有財産(グローバル・コモンズ)の維持が、地球レベルでの喫緊の課題。

10億円

(新規)

※運営費交付金中の推計額

生物多様性の

喪失

気候変動

新規

化学物質

※地球の限界。人間が地球上で安全かつ持続的に活動していく上で超えるべきではない地球環境の境界を示す概念。

オゾン層

の破壊

・世界情勢が混乱し複雑化する中、社会課題の解決に向けては、自然科学とシステム科学(人文・社会科学)の戦略的 土地の

改変

な連携の下、改めて、科学の信頼性(サイエンストラスト)に立脚した取組が必要。

・理化学研究所は、世界的に著名なシステム科学研究機関であるポツダム気候影響研究所(PIK)、国際的な政策提言

に強い東京大学(グローバルコモンズセンター(CGC))と三者連携を締結。

淡水の利用

統合イノベーション戦略2025(2025年6月閣議決定)

・気候変動や生物多様性等の世界的な社会課題の解決に向けて、地球システムという人類の共有財産(グローバル・コモンズ)の保全といった観点からも、

分野や組織を超えた国際連携による研究を促進していく。

事業内容

生物地球化学的

循環(窒素,リン)

地球規模課題への貢献に資する科学的エビデンスの提供

新しい学理の探求

基礎研究からのアプローチ

人間活動と地球環境のレジリエンスの向上に資する研究

1.望ましい将来シナリオへの移行・介入

①自然環境に介入する技術開発

②エネルギーの生産・利用に介入する技術開発

③ESG等の社会活動の影響予測

【主な研究テーマ】

・バイオリソースを活用し得た知見による地球の

将来環境に対する作物レジリエンスの向上

・土壌バンク構築と環境情報解読

など

大気汚染

海洋の酸性化

プラネタリー・バウンダリー

システム研究からのアプローチ

-政策提言・行動変容につなぐ

システム科学と人社連携-

科学と社会をつなぐ共創ネット

ワークの形成

基礎科学への

フィードバック

研究機関間の連携ポイントや科学ー社会

の共創ネットワーク等提案、政策影響評

価・政策提案

2.複数の将来シナリオ提示

④環境資源の評価基盤の確立

統合評価モデルの

開発・最適化

人間活動と地球環境の相互作用を予測する統合評価モ

デルに研究成果・科学的知見を統合・反映

学際的なアプローチにより、バランスの取れた政策提言に貢献

介入技術におけるELSI/RRI※の観点も考慮

※RRI:Responsible Research and Innovation: 責任ある研究・イノベーション

※並行して、研究開発の基盤となるバイオリソースセンターの整備を着実に実施

グローバル・コモンズ

の回復と保全に資する

科学的知見

(担当:研究振興局基礎・基盤研究課)25

現状・課題

令和8年度要求・要望額

・プラネタリー・バウンダリー※のうち、特に、気候変動、生物多様性、新規化学物質、生物地球化学的循環は突出して限界

を突破。地球システムという人類の共有財産(グローバル・コモンズ)の維持が、地球レベルでの喫緊の課題。

10億円

(新規)

※運営費交付金中の推計額

生物多様性の

喪失

気候変動

新規

化学物質

※地球の限界。人間が地球上で安全かつ持続的に活動していく上で超えるべきではない地球環境の境界を示す概念。

オゾン層

の破壊

・世界情勢が混乱し複雑化する中、社会課題の解決に向けては、自然科学とシステム科学(人文・社会科学)の戦略的 土地の

改変

な連携の下、改めて、科学の信頼性(サイエンストラスト)に立脚した取組が必要。

・理化学研究所は、世界的に著名なシステム科学研究機関であるポツダム気候影響研究所(PIK)、国際的な政策提言

に強い東京大学(グローバルコモンズセンター(CGC))と三者連携を締結。

淡水の利用

統合イノベーション戦略2025(2025年6月閣議決定)

・気候変動や生物多様性等の世界的な社会課題の解決に向けて、地球システムという人類の共有財産(グローバル・コモンズ)の保全といった観点からも、

分野や組織を超えた国際連携による研究を促進していく。

事業内容

生物地球化学的

循環(窒素,リン)

地球規模課題への貢献に資する科学的エビデンスの提供

新しい学理の探求

基礎研究からのアプローチ

人間活動と地球環境のレジリエンスの向上に資する研究

1.望ましい将来シナリオへの移行・介入

①自然環境に介入する技術開発

②エネルギーの生産・利用に介入する技術開発

③ESG等の社会活動の影響予測

【主な研究テーマ】

・バイオリソースを活用し得た知見による地球の

将来環境に対する作物レジリエンスの向上

・土壌バンク構築と環境情報解読

など

大気汚染

海洋の酸性化

プラネタリー・バウンダリー

システム研究からのアプローチ

-政策提言・行動変容につなぐ

システム科学と人社連携-

科学と社会をつなぐ共創ネット

ワークの形成

基礎科学への

フィードバック

研究機関間の連携ポイントや科学ー社会

の共創ネットワーク等提案、政策影響評

価・政策提案

2.複数の将来シナリオ提示

④環境資源の評価基盤の確立

統合評価モデルの

開発・最適化

人間活動と地球環境の相互作用を予測する統合評価モ

デルに研究成果・科学的知見を統合・反映

学際的なアプローチにより、バランスの取れた政策提言に貢献

介入技術におけるELSI/RRI※の観点も考慮

※RRI:Responsible Research and Innovation: 責任ある研究・イノベーション

※並行して、研究開発の基盤となるバイオリソースセンターの整備を着実に実施

グローバル・コモンズ

の回復と保全に資する

科学的知見

(担当:研究振興局基礎・基盤研究課)25