よむ、つかう、まなぶ。

病院薬剤師確保の取組み(修学資金貸与等)の手引き(Ver 2.0) (2 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.jshp.or.jp/content/2025/0703-1.html |

| 出典情報 | 薬剤業務向上加算にかかる出向研修モデル作成の手引き(ver 1.0)の公表について(7/3)《日本病院薬剤師会》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

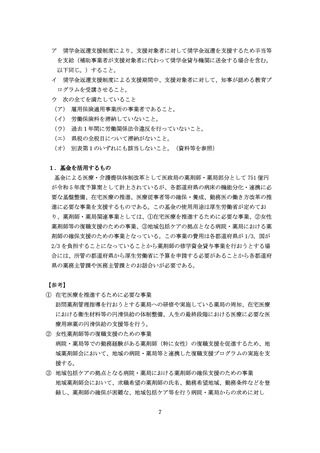

<はじめに>

近年、薬剤師の地域偏在は深刻な状況となっている。地域によっては、薬剤師の確保が

極めて困難な状況が続いており、医療法で定められた人員配置基準を満たしていない医療

機関も少なくない。そのため、薬剤師に求められる業務が、対物から対人中心の業務にシ

フトしている現状においても、病棟薬剤業務を実施できず、日々の調剤業務に苦慮してい

る医療機関も存在している。また、医療従事者の働き方改革が実施され、薬剤師にも医薬

品業務全般の効率化やタスク・シフト/シェアの実践も求められている。加えて、ICT の利

活用を推進することで、オンライン診療・服薬指導、電子処方箋等、国が主導する形で医

療データ情報基盤も整いつつあり、患者・地域医療への関わり方も変革している。我々薬

剤師はこれらを実践しなくてはならないが、地域偏在による人員不足により、実施可能な

業務の格差にもつながっている。そこで、本会では、薬剤師の地域偏在の解消に向けて、

理事会、総会、地域連絡協議会等で議論を重ねるとともに、厚生労働省等への働きかけを

進めてきた。しかしながら、医療機関の地域・病床規模・医療機能に関わらず、薬剤師不

足は解消しておらず、今後、調剤、病棟薬剤業務の充実を図り、医薬品の適正使用を推進

し、業務拡大に取り組むためにも薬剤師の確保が喫緊の課題である。

厚生労働省が2023年3月に公表した都道府県ごとの薬剤師の偏在指標では、福井県、青

森県、富山県などで特に薬剤師が不足していることが報告された。それに加え、業態別の

偏在も大きく、病院薬剤師が充足している都道府県は1県もないことが示された。今後は、

2次医療圏における薬剤師の充足実態を把握し、その結果を踏まえた対応策の検討が必要

となる。また、薬剤師の地域偏在の要因として考えられるのは、薬学生の奨学金の利用と

病院・薬局間の給与水準の格差といわれている。令和3~4年度厚生労働行政推進調査事業

「地域における効果的な薬剤師確保の取組に関する調査研究」によると、薬学生(薬学

5・6年生)のうち、約35%が奨学金を利用していると報告された。また、平均の返済総額

は650万円であり、1000万円以上と回答した学生も一定数いた。さらに、病院・薬局の初

任給額・年代別年収の調査結果においては、20~30代では病院薬剤師の方が薬局薬剤師よ

り給与水準が低いことも報告された。このように、将来の奨学金返済から、給料のより高

い薬局への就職を考える学生が多い現状が考えられる。

さて、令和 5 年 3 月発出の医政局長通知においては、薬剤師の従事先には業態の偏在や

地域偏在があり、特に病院薬剤師不足の解消が喫緊の課題となっていることを踏まえ、必

要な薬剤師の確保を図るため、薬剤師の就労状況を把握し、地域医療介護総合確保基金

(修学資金貸与、医療機関への薬剤師派遣等)の積極的な活用を含め、地域の実情に応じ

た薬剤師の確保策について、本医療計画に具体的に記載することが求められた。その確保

策の検討及び実施に当たっては、都道府県の薬務主管課及び医務主管課、都道府県薬剤師

会とも連携の上取り組むこととしている。この地域医療介護総合確保基金(医療分)は、

平成 26 年度より、「医療従事者等の確保・養成のための事業」の一つとして利用可能とさ

1

近年、薬剤師の地域偏在は深刻な状況となっている。地域によっては、薬剤師の確保が

極めて困難な状況が続いており、医療法で定められた人員配置基準を満たしていない医療

機関も少なくない。そのため、薬剤師に求められる業務が、対物から対人中心の業務にシ

フトしている現状においても、病棟薬剤業務を実施できず、日々の調剤業務に苦慮してい

る医療機関も存在している。また、医療従事者の働き方改革が実施され、薬剤師にも医薬

品業務全般の効率化やタスク・シフト/シェアの実践も求められている。加えて、ICT の利

活用を推進することで、オンライン診療・服薬指導、電子処方箋等、国が主導する形で医

療データ情報基盤も整いつつあり、患者・地域医療への関わり方も変革している。我々薬

剤師はこれらを実践しなくてはならないが、地域偏在による人員不足により、実施可能な

業務の格差にもつながっている。そこで、本会では、薬剤師の地域偏在の解消に向けて、

理事会、総会、地域連絡協議会等で議論を重ねるとともに、厚生労働省等への働きかけを

進めてきた。しかしながら、医療機関の地域・病床規模・医療機能に関わらず、薬剤師不

足は解消しておらず、今後、調剤、病棟薬剤業務の充実を図り、医薬品の適正使用を推進

し、業務拡大に取り組むためにも薬剤師の確保が喫緊の課題である。

厚生労働省が2023年3月に公表した都道府県ごとの薬剤師の偏在指標では、福井県、青

森県、富山県などで特に薬剤師が不足していることが報告された。それに加え、業態別の

偏在も大きく、病院薬剤師が充足している都道府県は1県もないことが示された。今後は、

2次医療圏における薬剤師の充足実態を把握し、その結果を踏まえた対応策の検討が必要

となる。また、薬剤師の地域偏在の要因として考えられるのは、薬学生の奨学金の利用と

病院・薬局間の給与水準の格差といわれている。令和3~4年度厚生労働行政推進調査事業

「地域における効果的な薬剤師確保の取組に関する調査研究」によると、薬学生(薬学

5・6年生)のうち、約35%が奨学金を利用していると報告された。また、平均の返済総額

は650万円であり、1000万円以上と回答した学生も一定数いた。さらに、病院・薬局の初

任給額・年代別年収の調査結果においては、20~30代では病院薬剤師の方が薬局薬剤師よ

り給与水準が低いことも報告された。このように、将来の奨学金返済から、給料のより高

い薬局への就職を考える学生が多い現状が考えられる。

さて、令和 5 年 3 月発出の医政局長通知においては、薬剤師の従事先には業態の偏在や

地域偏在があり、特に病院薬剤師不足の解消が喫緊の課題となっていることを踏まえ、必

要な薬剤師の確保を図るため、薬剤師の就労状況を把握し、地域医療介護総合確保基金

(修学資金貸与、医療機関への薬剤師派遣等)の積極的な活用を含め、地域の実情に応じ

た薬剤師の確保策について、本医療計画に具体的に記載することが求められた。その確保

策の検討及び実施に当たっては、都道府県の薬務主管課及び医務主管課、都道府県薬剤師

会とも連携の上取り組むこととしている。この地域医療介護総合確保基金(医療分)は、

平成 26 年度より、「医療従事者等の確保・養成のための事業」の一つとして利用可能とさ

1