よむ、つかう、まなぶ。

資料1:武藤香織委員発表資料 (10 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59105.html |

| 出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 6/25)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

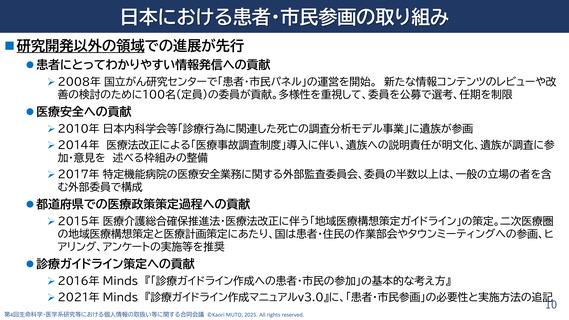

日本における患者・市民参画の取り組み

◼ 研究開発以外の領域での進展が先行

⚫ 患者にとってわかりやすい情報発信への貢献

➢ 2008年 国立がん研究センターで「患者・市民パネル」の運営を開始。 新たな情報コンテンツのレビューや改

善の検討のために100名(定員)の委員が貢献。多様性を重視して、委員を公募で選考、任期を制限

⚫ 医療安全への貢献

➢ 2010年 日本内科学会等「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」に遺族が参画

➢ 2014年 医療法改正による「医療事故調査制度」導入に伴い、遺族への説明責任が明文化、遺族が調査に参

加・意見を 述べる枠組みの整備

➢ 2017年 特定機能病院の医療安全業務に関する外部監査委員会、委員の半数以上は、一般の立場の者を含

む外部委員で構成

⚫ 都道府県での医療政策策定過程への貢献

➢ 2015年 医療介護総合確保推進法・医療法改正に伴う「地域医療構想策定ガイドライン」の策定。二次医療圏

の地域医療構想策定と医療計画策定にあたり、国は患者・住民の作業部会やタウンミーティングへの参画、ヒ

アリング、アンケートの実施等を推奨

⚫ 診療ガイドライン策定への貢献

➢ 2016年 Minds 『「診療ガイドライン作成への患者・市民の参加」の基本的な考え方』

➢ 2021年 Minds 『診療ガイドライン作成マニュアルv3.0』に、「患者・市民参画」の必要性と実施方法の追記

10

第4回生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議 ©Kaori MUTO, 2025. All rights reserved.

◼ 研究開発以外の領域での進展が先行

⚫ 患者にとってわかりやすい情報発信への貢献

➢ 2008年 国立がん研究センターで「患者・市民パネル」の運営を開始。 新たな情報コンテンツのレビューや改

善の検討のために100名(定員)の委員が貢献。多様性を重視して、委員を公募で選考、任期を制限

⚫ 医療安全への貢献

➢ 2010年 日本内科学会等「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」に遺族が参画

➢ 2014年 医療法改正による「医療事故調査制度」導入に伴い、遺族への説明責任が明文化、遺族が調査に参

加・意見を 述べる枠組みの整備

➢ 2017年 特定機能病院の医療安全業務に関する外部監査委員会、委員の半数以上は、一般の立場の者を含

む外部委員で構成

⚫ 都道府県での医療政策策定過程への貢献

➢ 2015年 医療介護総合確保推進法・医療法改正に伴う「地域医療構想策定ガイドライン」の策定。二次医療圏

の地域医療構想策定と医療計画策定にあたり、国は患者・住民の作業部会やタウンミーティングへの参画、ヒ

アリング、アンケートの実施等を推奨

⚫ 診療ガイドライン策定への貢献

➢ 2016年 Minds 『「診療ガイドライン作成への患者・市民の参加」の基本的な考え方』

➢ 2021年 Minds 『診療ガイドライン作成マニュアルv3.0』に、「患者・市民参画」の必要性と実施方法の追記

10

第4回生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議 ©Kaori MUTO, 2025. All rights reserved.