よむ、つかう、まなぶ。

働く女性の更年期症状に影響を及ぼす因子の解明に向けて:インターネットパネルに基づく分析 (15 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.esri.cao.go.jp/jp/esri/archive/e_dis/2025/e_dis401.html |

| 出典情報 | 働く女性の更年期症状に影響を及ぼす因子の解明に向けて:インターネットパネルに基づく分析(6/9)《内閣府》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

ESRI Discussion Paper Series No.401

「働く女性の更年期症状に影響を及ぼす因子の解明に向けて:インターネットパネルに基づく分析」

知度のある評価尺度を用いて研究結果を示したほうが、事業主や人事担当者のほか、就労

女性自身にとっても理解しやすく、更年期の改善や予防に役立て易いと考え、本研究では

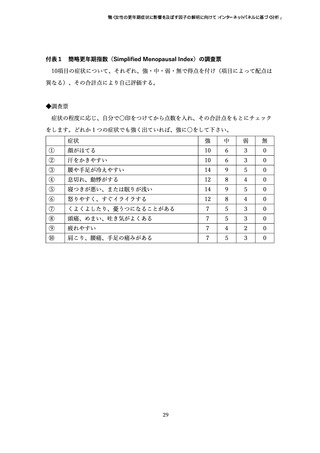

更年期障害の尺度として SMI を用いた。

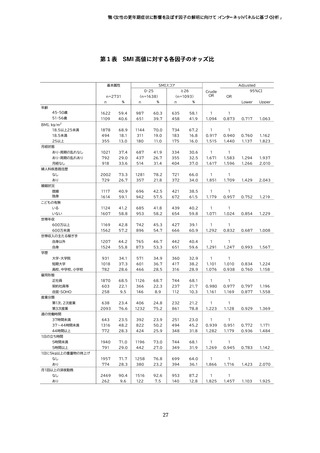

45~56 歳の週 20 時間以上労働の女性の更年期症状について SMI を使用し、症状のひ

とつひとつではなく包括的に評価したところ、更年期症状は症状の強度(レベル)にばら

つきが大きいことが定量的に確認できた。症状の強度(レベル)の分布について詳しくみ

てみると、過半の者に症状がない、もしくは症状があっても軽症であり、更年期症状によ

る業務への影響がほとんどないとみなすことができた。他方、4割程度の者は中等症~重

症に分類でき、更年期症状が業務に何らかの支障を及ぼし、特に1割程度の重症者にとっ

ては、更年期症状によって日常生活や仕事に支障がかなり生じていることが推察される。

(3)更年期症状の緩和・予防のための医薬品等の使用

本研究での更年期医薬品等とは、回答者が更年期症状の治療や緩和、予防のため使用

している薬剤等を指し、ホルモン剤や漢方薬、鎮痛剤などの幅広い薬剤のほか、健康食品

やサプリメントを含み、また処方薬だけでなく市販薬を含む。調査対象とする全サンプ

ルのうち、こうした更年期症状の緩和・予防のために医薬品等を使用する者は 19.4%で

あった。14 の健康保険組合のレセプトデータを用いて、日本における女性の更年期障害

の診療実態を初めて示した研究によれば、女性の更年期障害の受診者割合は、50~54 歳

が 6.6%で最も高く、45~49 歳で 4.0%、55~59 歳で 4.9%であった[52]。中高年女性に

おける更年期症状の有訴率に比して、受診者割合が低いことについて、医療機関を受診

しない集団の分析がほとんど存在しないため、その全体像がこれまで不明であった[52]。

本研究の結果に基づき、更年期症状の緩和や予防のため、医薬品等を使用していた 45~

56 歳の就労女性の割合が 20%程度とすれば、先行研究[52]のレセプトデータから得られ

た 45~59 歳女性の更年期障害の受診者割合が 4~6%台であったことから、医療機関を

受診しないものの、市販薬等の使用によってセルフケアに取り組む女性が少なくないこ

とが推察される。更年期症状の緩和には、生活習慣の改善や心理療法のほか、薬物療法が

ある[42]。医薬品等の使用はセルフケアの一部分であるが、本研究によって、45~56 歳

の就労女性の5人に1人が、医薬品等を使用しセルフケアに取り組んでいることがわか

った。

15

「働く女性の更年期症状に影響を及ぼす因子の解明に向けて:インターネットパネルに基づく分析」

知度のある評価尺度を用いて研究結果を示したほうが、事業主や人事担当者のほか、就労

女性自身にとっても理解しやすく、更年期の改善や予防に役立て易いと考え、本研究では

更年期障害の尺度として SMI を用いた。

45~56 歳の週 20 時間以上労働の女性の更年期症状について SMI を使用し、症状のひ

とつひとつではなく包括的に評価したところ、更年期症状は症状の強度(レベル)にばら

つきが大きいことが定量的に確認できた。症状の強度(レベル)の分布について詳しくみ

てみると、過半の者に症状がない、もしくは症状があっても軽症であり、更年期症状によ

る業務への影響がほとんどないとみなすことができた。他方、4割程度の者は中等症~重

症に分類でき、更年期症状が業務に何らかの支障を及ぼし、特に1割程度の重症者にとっ

ては、更年期症状によって日常生活や仕事に支障がかなり生じていることが推察される。

(3)更年期症状の緩和・予防のための医薬品等の使用

本研究での更年期医薬品等とは、回答者が更年期症状の治療や緩和、予防のため使用

している薬剤等を指し、ホルモン剤や漢方薬、鎮痛剤などの幅広い薬剤のほか、健康食品

やサプリメントを含み、また処方薬だけでなく市販薬を含む。調査対象とする全サンプ

ルのうち、こうした更年期症状の緩和・予防のために医薬品等を使用する者は 19.4%で

あった。14 の健康保険組合のレセプトデータを用いて、日本における女性の更年期障害

の診療実態を初めて示した研究によれば、女性の更年期障害の受診者割合は、50~54 歳

が 6.6%で最も高く、45~49 歳で 4.0%、55~59 歳で 4.9%であった[52]。中高年女性に

おける更年期症状の有訴率に比して、受診者割合が低いことについて、医療機関を受診

しない集団の分析がほとんど存在しないため、その全体像がこれまで不明であった[52]。

本研究の結果に基づき、更年期症状の緩和や予防のため、医薬品等を使用していた 45~

56 歳の就労女性の割合が 20%程度とすれば、先行研究[52]のレセプトデータから得られ

た 45~59 歳女性の更年期障害の受診者割合が 4~6%台であったことから、医療機関を

受診しないものの、市販薬等の使用によってセルフケアに取り組む女性が少なくないこ

とが推察される。更年期症状の緩和には、生活習慣の改善や心理療法のほか、薬物療法が

ある[42]。医薬品等の使用はセルフケアの一部分であるが、本研究によって、45~56 歳

の就労女性の5人に1人が、医薬品等を使用しセルフケアに取り組んでいることがわか

った。

15